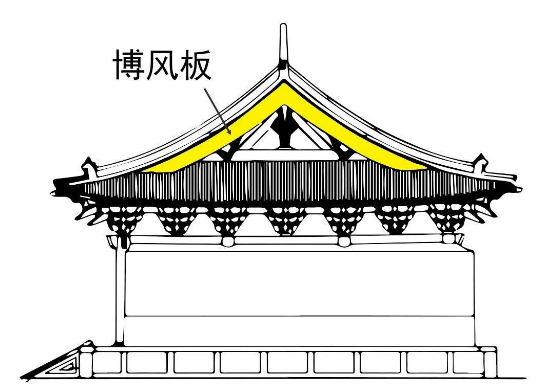

博風板,又稱搏縫板、封山板,一般是用木條釘在檁條頂端,寬大而美觀,有遮擋桁(檁)頭、防風雪的作用,常見于古代歇山頂和懸山頂建筑。

博風板這種構件一般是用在木結構建筑屋面兩側出挑的建筑上面,會配上“懸魚”和“惹草”一起出現。

懸魚裝飾在發展過程中,“魚”的形象漸漸變得抽象、簡化,出現了各種各樣的裝飾形式,有的甚至變成蝙蝠,取“福”之意;還有的加上蓮花,以祈禱“蓮”年有“魚”,有的懸魚構件雕兩條尾部相交的魚,寓意“雙魚喜慶”。

懸魚是什么魚?

先說說中國傳統建筑的屋頂樣式。

屋頂身為中國建筑的顏值擔當,是個令人眼花繚亂的大話題。粗略歸類,最基本的有幾類:廡殿頂、歇山頂、懸山頂、硬山頂。廡殿頂和歇山頂屬于高等級,用于官式建筑(宮殿、寺廟、官衙等等),共同特點是四面坡;廡殿頂的四面坡純粹表明皇家的莊重,歇山頂則多了層心機,下半部平緩的四面坡,忽然一轉,緊接一個陡峻的雙面坡屋頂,繁復華麗。懸山頂和硬山頂都是前后雙面坡,多用于民間建筑,所不同在于,懸山頂的屋檐挑出山墻,硬山頂則又簡化了一層,把挑出的屋檐收回了,直接與同左右的山墻齊平。

這四種屋頂,歇山和懸山的屋檐都伸出山墻之外,為了保護這部分屋頂的檁木不受日曬雨淋,會在檁木頭上釘上長條的木板,這人字形的窄板,稱作“博風板”。人字形博風板頂端的接壤處,又往往會掛一塊有紋樣的木板,就是懸魚了。

白居易詩里的“懸魚掛青甃”,描摹的正是建筑左右兩側的模樣,青磚山墻(青甃)上,點綴著懸魚裝飾。

高級感從何而來?看唐代的土木建筑法就知道了:“……非常參官,不得造軸心舍,及施懸魚、對鳳、瓦獸、通袱乳梁裝飾”(唐高宗永徽二年《營繕令》)。這也是關于建筑意義上的懸魚最早的文字記載。

總之一句話:不是常參官,住宅上是不能掛懸魚的。常參官,按照《新唐書》的記載,是指“文官五品以上及兩省供奉官、員外郎、監察御史、太常博士,日參”,也就是要固定日期向皇帝匯報工作的高級官僚。

明尤求漢宮春曉(局部)

懸魚究竟什么來歷?

明人張路的《風雨歸莊圖》里,高士正在樓上出神。外面狂風大作,不單樹枝被吹得呼呼作響,高士的美髯也被吹得飄揚起來。山雨欲來,想想就很帶勁。且慢!檐角上掛著的那個被吹向一邊的物件又是什么,是燈籠?仔細看看,似乎又是一條魚的模樣?

不免聯系到《后漢書》里的一樁軼事,主角是時任南陽太守的羊續。

東漢靈帝中平三年(186年),荊州江夏兵趙慈叛亂,殺南陽太守,攻沒周邊六縣。羊續臨危受命為南陽太守,負責平叛。羊續果然了得,將到南陽地界,換便裝,帶童子一人,摸底縣邑情況。待到南陽郡內,長官貪腐與否、吏民狡詐純良,都探得一清二楚。南陽郡官場于是惶恐。叛亂平定后,地方官員自然還想到羊續這里探個虛實,于是府丞送來一條魚。

一條魚,拿捏得剛剛好:進可攻,退可守。

怎奈羊續什么人!父親羊儒,官至太常卿,九卿之首,掌宗廟禮儀,管文化教育。這點心機,小菜一碟。羊續不動聲色收下,把魚掛在庭院里。府丞一看,收了。于是過幾天再送。“續乃出前所懸者,以杜其意”——你瞧,上回的魚,還掛著呢。

魚大概已經成了魚干,府丞心領神會,不敢再造次。羊續由此也留下了“懸魚太守”的名聲。

所以,《風雨歸莊圖》里,檐下被風吹動的物件,會不會就是用以明志的“懸魚”?

再把視線往右移一點,高士所在的建筑,屋檐博風板下,確鑿也是有懸魚裝飾的。問題又來了:東漢的“懸魚”掌故,是不是建筑構件“懸魚”的源頭?

這些建筑的屋頂兩端伸出山墻之外,為了防風雪,用木條釘在檁條頂端,也起到遮擋桁(檁)頭的作用,這就是博風板。

在宮殿、寺廟等重要建筑中,搏風板比較寬大,而且有美觀裝飾作用。

宋朝時,規定搏風板2-3材寬,3-4分厚,板下正中作懸魚,兩旁作惹草(云狀裝飾物)。

清朝時,板2椼徑寬,1/3椼徑厚,釘頭用七顆金色半圓球形的裝飾物作成雪花形狀,作為裝飾。

歷經一代代中式建筑演進,如今的博風板主要以建筑裝飾為主。

其柔美的曲線與點綴,是屋檐下頗為驚艷的落筆。

現代建筑更多的是以極簡為主,但是在中國古典建筑中,有很多繁復的裝飾擁有獨特的韻味,豐富的文化內涵。

區分封檐板

封檐板又稱檐口板,遮檐板,是指在檐口或山墻頂部外側的挑檐處釘置的木板。懸山屋面山面封檐板又稱為博風板或封山板。

一般用釘子固定在椽頭或挑檐木端頭,南方古建筑則釘在飛檐橡端頭,用來遮擋挑檐的內部構件不受雨水浸蝕和增加建筑美觀。

其高度按建筑立面設計確定,一般為200~300mm,厚度25~30mm。以保證檐口第一塊瓦的平直。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|