蕭山自古為浙江一大縣,地濱錢塘,貫通浙東西之要衢,交通順暢,商業繁興,山水秀麗,物產豐盈,人文薈萃,精英輩出。蕭山也有很多名人后裔,甚至是帝王之后,據說也有“西楚霸王”項羽的后裔。

一、項羽的后裔

項羽,名籍,楚國名將項燕的孫子。秦始皇十四年(前233),秦將王翦攻楚,楚國戰敗,項燕自殺。自此,項羽跟隨叔父項梁逃亡,尋機報仇,刺殺秦始皇。

秦征服六國,一統天下后,秦始皇多次出巡天下。

《史記》記載:秦始皇三十七年(前210),“三十七年十月癸丑,始皇出游。左丞相斯從,右丞相去疾守。少子胡亥愛慕請從,上許之。十一月,行至云夢,望祀虞舜于九疑山。浮江下,觀籍柯,渡海渚。過丹陽,至錢唐,臨浙江,水波惡,乃西百二十里從狹中渡。”秦始皇出巡,大隊人馬一路前行,過丹陽后,準備前往會稽祭拜大禹,到錢塘江時,江上驚濤駭浪,風波險惡,秦始皇一行只得向西再行一百二十里渡江。

“秦始皇帝游會稽,渡浙江,梁與籍俱觀。籍曰:彼可取而代也。梁掩其口,曰:毋妄言,族矣。”始皇帝出巡,自然威儀盛大,車馬萬乘,旌旗蔽日,浩浩蕩蕩,沿途當地官員鄉紳士民紛紛跪迎,山呼萬歲。始皇帝渡江而來,項梁、項羽也混在人群中。項羽看到這陣勢,大為驚嘆,忍不住脫口而出“彼可取而代也”。項梁慌忙用手掩住項羽的嘴巴,叫他不要亂說。其時,項梁、項羽是準備伺機刺殺秦始皇,然而始皇帝層層護衛,戒備森嚴,無從下手。

“上會稽,祭大禹,望于南海,而立石刻頌秦德。”秦始皇祭禹后途經蕭山,又來到錢塘江邊,命令在連山造橋,準備坐車過江。結果,潮水洶涌,橋沒建成,華妃也不幸香消玉殞,始皇帝黯然神傷,一路郁郁寡歡,結果病死在了路上。

始皇帝駕崩,秦二世繼位。其時,項羽身長八尺,力能扛鼎,才氣過人,他和叔父項梁隱于紹興山中,招兵買馬,積蓄力量,圖謀反秦。期間,項羽還遇到越中美女虞姬。虞姬容顏傾城,才藝并重,項羽很是喜愛,此后一生都帶著她征戰各地。虞姬舞姿楚楚動人,劍也揮得輕盈如水,即使在四面楚歌的困境下,她也一直陪伴在項羽身邊。“項里山在縣西南二十里,俗傳項羽避仇于此,下有項羽祠。”“項羽廟在縣南十五里項里溪上,以亞父范增配食,不知其始歲月,傍有聚落數十戶,歲時奉祀。”南宋嘉泰《會稽志》、清朝嘉慶《山陰縣志》等志書記錄了項羽、虞姬的傳說。

“秦二世元年七月,陳勝等起大澤中。其九月,會稽守通謂梁曰:江西皆反,此亦天亡秦之時也。吾聞先即制人,后則為人所制。吾欲發兵,使公即恒楚將。”“于是籍遂拔劍斬守頭。項梁持守頭,佩其印授。門下大驚,擾亂,籍所擊殺數十百人。一府中皆懾伏,莫敢起。于是梁為會稽守,籍為裨將,徇下縣。”秦二世元年(前209),陳勝、吳廣在大澤鄉揭竿而起,震動天下。會稽郡守殷通預感大勢不妙,就和項梁謀劃。結果,項羽在山陰縣令厲狄支持下,殺了殷通,又連殺其部下一百多人,嚇得眾人趴在地上不敢動彈。于是,項梁做了會稽郡守,項羽為裨將。項梁又派人去接收吳中郡下屬各縣,共得精兵八千人。

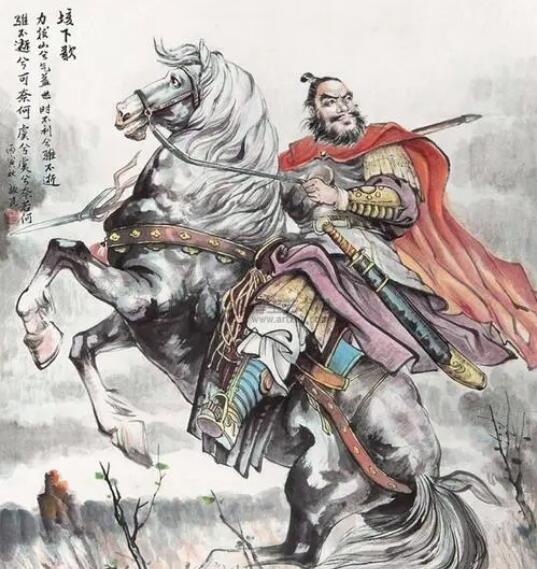

“楚雖三戶,亡秦必楚”。項羽由此起兵,帶著大軍轉戰南北,大破秦軍。然而,正如毛主席所說,項羽犯下了三個錯誤,鴻門宴不聽范增放走了劉邦,死板遵守鴻溝協定以及建都徐州。結果,項羽起兵七年后,被韓信圍困垓下,幾番突圍不成。

項羽夜聞四面楚歌,眼見大勢已去,卻是心中坦然,此生無可留戀,只是舍不下虞姬。兩人飲酒帳中,面對虞姬,項羽拔劍慷慨而歌,“力拔山兮氣蓋世,時不利兮騅不逝,騅不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”項王一生征戰沙場,號令天下,自己生死不惜,而今不能保心愛的女人安全,悲恨不已,泣數行下,左右皆泣,莫能仰視。虞姬也甚凄然,隱含熱淚,起而舞劍,以歌和唱,“漢兵已略地,四方楚歌聲;大王意氣盡,賤妾何聊生。”虞姬生追隨大王,死亦追隨大王,為了不拖累項羽,唱畢即自刎。項羽英雄落淚,悲痛萬分,草草掩埋了虞姬,隨后跨上戰馬帶著八百騎兵連夜突圍。一路轉戰,到烏江邊時,項羽身邊已無一隨從,他無顏面見江東父老,自刎而死。

其時,項羽和虞姬已經生有一子,名為項隆,還在襁褓之中。有人把項隆藏了起來,養育成人,項羽血脈得以延續。

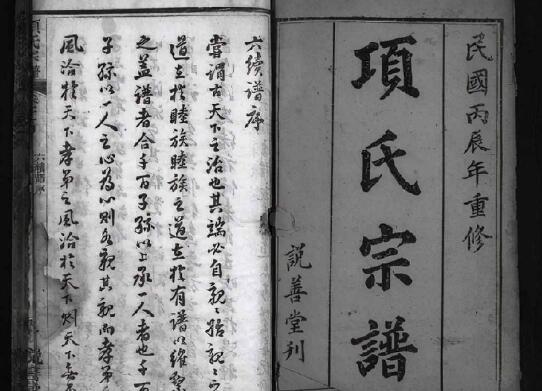

項羽后代歷三十余世后,到北宋末年,其子孫項益、項萃隨宋室南渡,居于錢塘江南岸,繁衍發族,如今蕭山衙前項氏即是其中之一。瓜瀝的一支宗族祠堂還名為“西楚堂”。在農歷五月初二日項羽生日,項氏還進行祭祀活動。

《蕭山衙前項氏宗譜》記載了項氏家族的源流,以及很多項羽故事。

項氏傳有兩條老規矩,“兩不”:項姓不演《霸王別姬》的戲,傳統劇目《霸王別姬》是項羽的末路之悲,自是項氏一大禁忌。即使周邊村莊演戲,也不會挑《霸王別姬》這出戲,以尊重項氏情感,免得受到項姓人的阻撓;還有,項姓不與韓姓人通婚,項羽當年正是被韓信打敗,自刎烏江,項氏自然對韓姓恨之入骨。

二、項羽的部將

古代的蕭山北干山是一處好景致。這里北臨江海,煙云縹緲,“北嶺煙光”為清朝時“蕭山八景”之一;北干又多有古松,長松參天,“北干松風”又為明朝時“蕭山八景”之一。

“長松參天凝黛色,空翠滿山如雨滴。”北干山山頭有嶺,名為北嶺,古有北嶺將軍廟,又名厲將軍廟,祭祀的是山陰縣令厲狄。項羽起兵后,厲狄追隨征戰,不久,戰死。項羽將他歸葬山陰,還在北干山西段坡地建廟,尊其神為“北嶺將軍”,歲時祭祀。

五世之廟,可以觀怪。據傳,北嶺將軍“人有所祈必應”,曾多次顯靈,對蕭山進行佑護。然而,朝代更替,風云變幻,人們漸漸忘記北嶺將軍是誰了。

元至正十六年(1356),蕭山大旱,有一個叫陳希微的方士,就在北嶺將軍廟祈雨,祈求北嶺將軍憫憐蒼生,廣降甘霖。方士祈禱了幾天后,北嶺將軍降語,寫道:“吾秦人厲狄也。與項羽起事山陰,雖功不竟而死,然有德于民,其父老不忘我者,俾血食于此,爾來千五百年。世代云變,遂湮我姓名,至蔑焉無聞。”原來,北嶺將軍是秦朝跟隨項羽起事的厲狄,目擊祈雨的人們無不驚異。

傳說,歷史上北嶺將軍不僅能驅瘟疫,降甘雨,還能化出神兵,保境安民。

宋徽宗時,方臘起兵,自建德攻入杭州,將渡江,蕭山官民十分恐慌,向北嶺將軍祈禱求助。結果,“寇至,有風逆其舟,且見甲士列岸上甚眾,乃止不敢渡。”方臘船隊張帆渡江時,忽然連刮狂風,船隊逆風不能行,被吹得七零八落,船只自相碰撞損壞,很多士兵還掉進了江里。忽然,方臘軍有人看到,蕭山的江岸邊出現整排的甲士,刀槍林立,旗幟招展;隊伍中間赫然還站著一個身披金甲的將軍,身材巨大,比旁邊的甲士都要高出幾尺;旗幟迎風展開,定睛一看,寫著“北嶺”兩個大字。方臘軍見狀,無不驚懼,終不敢渡。

事后,知州劉耠上奏其事,朝廷聞奏后,北嶺將軍廟賜名為武佑廟。南宋紹興十二年(1142),徽宗靈駕迎回南宋,葬于都城紹興,又封為顯應侯。紹興三十年(1160),又加號靈助,為靈助顯應侯。

至正十二年(1352),北嶺將軍又一次化出神兵佑護蕭山。

其時,方國珍軍攻陷了杭州,戰火馬上要燒到錢塘江南岸的蕭山,老百姓驚慌失措,四處逃命,市井皆空。蕭山主簿趙誠到任才第八天,他挺身而出,趕往西興,招募民兵,在江邊布置防線,準備抵抗。其時,江邊守軍兵力很少,有的地痞無賴竟然搶劫商鋪,還響應敵軍,一時間民眾很是恐慌。趙誠派人抓捕了那些地痞無賴,悉數予以誅殺。趙誠又來到北嶺將軍廟里,占卜問神,神意許以大吉,于是民心得以安定。不久,有人從對岸逃過來,說兩軍對峙,敵軍本來是要準備進攻浙東,結果,晚上忽然看見蕭山這邊江岸上出現了連片的神燈,燈火中,甲士林立,嚴陣以待,他們畏懼了,不敢打過來。后來敵軍退去,蕭山人都感恩趙誠大德。趙誠很謙虛,說這是神靈在保佑啊!哪里有我什么功勞!

第二年的夏天,蕭山又遇到了大旱,這次不是方士祈雨了,趙誠親自前往廟里祈雨,果然,老天降了大雨,老百姓更加相信神靈靈驗,也非常敬佩趙誠能以誠感動神靈。其時,這個廟在山岡上,時日久遠,已經破敗,趙誠每次前往拜謁,都想著應該怎么報答一下神靈,覺得自己無以為報,就拿出了自己的俸祿予以修筑。當地的人們知道后很高興,也爭著來出錢助廟。

元末明初文學家、軍事家劉伯溫,運籌帷幄,神機妙算。他多年生活在杭州、紹興一帶,常常和好友一起游山玩水,游覽新昌、嵊縣、蕭山、諸暨各地名勝古跡。清朝道光《會稽縣志稿》記載:劉伯溫“居紹興,放浪山水,以詩文自娛,凡新、剡、蕭、稽諸名勝,游賞殆遍”。他常常路過蕭山,逗留蕭山,在這里領略風光,鑒賞古跡,吟詩作畫。

至正十五年(1355)三月,劉伯溫由杭州返回紹興,來到蕭山。趙誠聽說劉伯溫來了,登門拜訪,請他寫了一篇《北嶺將軍廟碑》。“時三月壬寅,予自杭還越,過蕭山而廟適成,故趙君請予記。”趙君如此愛惜百姓,感動了神靈獲得佑護,劉伯溫欣然作序,又作歌詞祀神,里面寫到了蕭山、湘湖地理以及北嶺將軍廟的情況:“諸暨東北百里,為蕭山縣,其山曰北干之山,浙水帶其陰,湘湖匯其陽,東望會稽,至于大海,日之所出。其上為星紀、婺女之辰,故其神為甚靈,能祛疫癘,作云雨,人有所祈必應。故立廟于其山,尊其神曰北嶺將軍,歲時祠焉。”“為城為堡兮式恒且堅,保佑我民兮樂以永年!”劉伯溫把蕭山寫得氣勢磅礴,也祈禱神靈佑護蕭山人民。

北嶺將軍顯靈不是一次兩次。清順治二年(1645),清軍攻下杭州,隨后征集了數百船只竹筏,準備渡江進攻蕭山。8月5日夜,蕭山組織了敢死隊,準備襲擊清軍,摧毀他們的船只。結果,那天晚上,忽然狂風大作,巨浪奔騰,清軍船只竹筏悉數被毀。人們覺得這明顯又是北嶺將軍顯靈了。

強將手下無弱兵,項羽英雄蓋世,厲狄亦勇猛善戰,死后為神,化出神兵,依然令亂軍聞風喪膽。千百年間,厲將軍多次顯靈,嚇退亂軍,使蕭山暫時免遭劫掠。

清朝杭州人厲鶚是一位著名詩人、學者,一次和幾個朋友漫游越中,也游到了蕭山,他們登臨北干山,拜謁北嶺將軍廟,了解了南宋《嘉泰會稽志》、元代《南村輟耕錄》中的將軍故事,又瀏覽了墻壁上劉伯溫的碑記,很是感慨,也留下了詩作。

《北嶺將軍廟》二首:

北山棟宇自秦馀,仗劍英姿尚凜如。

逐鹿似聞遺恨事,止麟應有補亡書。

靈旗往往驚樵牧,社酒年年福里閭。

三戶到頭仍一蹶,英雄無命足欷歔。

摩挲古碣郁離文,未著當年汗馬勛。

松響忽吹空際語,山光乍卷陣前云。

不須白石題神號,解使青溪靖寇氛。

歸路班荊逢野老,至今猶說厲將軍。

三、項羽的亞父

湘湖群山環繞,湖中還有九座小山。說是小山,其實就是個小島,如定山、眉山、珠山、荷山、箬山等。明朝蕭山人黃九皋詩里寫道:“眉珠荷箬定,飯粒滿湖拋。”說湘湖里的這些小山,如同一顆顆飯粒滿湖拋撒,比喻得形象有趣。而壓烏山也是其中一個“飯粒”。這九顆“飯粒”大小不一,形態各異,以壓烏山最為有名,有“眉珠荷箬楊旗定,領袖群山是壓烏”之稱。壓烏山還有著一個神奇的傳說。

壓烏山又名“亞父山”,亞父就是項羽的亞父范增。

范增足智多謀,好出奇計。陳勝大澤鄉起義時,范增年屆七十。項梁、項羽起兵反秦,范增加入了他們的陣營。項梁和范增的關系非常好,而范增是一老者,與項梁同輩,項羽非常敬重范增,就稱他為“亞父”,意思是對他的侍奉僅次于父親。后來項梁戰死,范增就為項羽所用。項羽征戰天下,范增是主要謀士。范增看出,劉邦是爭奪天下最危險的對手,多次勸說項羽除掉他,可惜項羽都沒有聽。最有名的那次就是鴻門宴,項羽依然不肯采納范增的意見,放走了劉邦。事后,項羽又中了劉邦的反間計,對范增產生了懷疑。范增因此憤而離開。

傳說范增隱姓埋名住在浙江山中。他隱居山中,也偶爾為當地老百姓看看病,以及修橋鋪路做點好事。

后來,項羽兵敗,霸王別姬,自刎烏江,當消息傳來時,范增頓時老淚縱橫,很是悲痛。范增與項家可謂生死友誼,他與項梁是兄弟之情,與項羽近乎父子之情。范增負氣而走,但他依然關注楚漢戰爭形勢,項羽大業未成身又死,范增又是氣又是傷心,邊哭邊說:“豎子不聽吾言,終有今日!”于是,人們聽出他是范增。他又連忙否認說:“范增早就死在彭城了,又怎么會在這里。”范增想到項羽曝尸烏江,無人料理,就想著怎么掩埋項羽。其時,范增在蕭山古湘湖一帶,看到眼前是一橫西山,正可用以掩埋項羽。于是,他拔出佩劍,一劍砍下了西山南嶺,奮力向烏江方向甩過去。不料范增猛一用力,引發了背上瘡痛,況且已過古稀之年,力不從心,結果,那山沒能扔到烏江,剛剛飛出就落了下來了,落入了湖中。

由此,西山南側不遠處的湖里,就憑空就多了一座小山。后來,這座山就被稱為“壓烏山”,也叫“亞父山”。

這就是“亞父擲山”的傳說。

“亞父擲山”的傳說歷史上多有記載。南宋《嘉泰會稽志》記載:“壓烏山在縣南二十里。舊經引東方朔《神異經》:此山是亞父割斷蕭山南嶺,將壓于烏江也。江東以擲為壓。”南宋狀元王十朋的《會稽風俗賦》中也有“連山如珠,秦皇之所驅兮;壓山如玦,亞父之所割兮。北干隱兮明月在,東山臥兮白云迷”等語,說明南宋時這個傳說就已有流傳。還有《嘉泰會稽志》里蕭山“長興鄉”條還記載:“舊名永興,在縣西三十五里,管里三:雞鳴里,安正里,亞父里。”可見,至遲在南宋,蕭山就有“亞父里”的建制,緣由也許就是“亞父擲山”的傳說。

壓烏山位于上湘湖,山體不高,形狀如圓錐,山北側峭巖壁立,如同刀削一般。為了驗證石巖山、壓烏山兩者外形上的關系,作者特意遠距離繞著這兩座山,多方察看,找到一處觀察位置,那就是在湘湖路四亭橋南側,湖邊的又綠亭,往東觀望兩山。石巖山南側,遠遠看去如同斧劈一般。所以,看看石巖山,再看看不遠處的壓烏山,大大的石巖山南端如同刀削,而小小的壓烏山北端如同斧劈,把壓烏山放在石巖山上很是吻合,如同兒童玩的積木可以拼回去。如此,壓烏山似乎真的是被范增從石巖山一劍砍下來一般。

壓烏山山形優美,位置更是獨特,秀立于湖中央。清朝蔡惟慧的《湘湖記》寫到,“茫然萬頃中,有數小山浮沉若蓬島,惟有舟楫可通,即壓烏之諸山也。”民國《蕭山縣名勝紀略》記載,壓烏山“秀立湖心,竹樹蒼翠,幽勝地也”。當代鄭逸梅先生,擅長撰寫文史掌故類文章,他提到:“上湘湖的中央,矗立著定山和壓湖山,好像水晶盤中置著兩枚青螺,湛碧可喜。”他們形容精妙,把壓烏山說得如同蓬萊仙島一般。

歷代關于壓烏山的題詠也比比皆是。如明朝蕭山人方以規有《壓烏山》詩寫道:“壓烏何事浮湘水,度項中年憶范增。”“當時舉玦嗟何及,此日拔山誠未能。”而清朝蕭山人黃元壽詩里比較多地描述了壓烏山,如他的《湘湖雜詠》詩中道:“壓烏山色鎖煙霏,欲壓烏江懶遠飛。”他們都寫到了鴻門宴以及壓烏山的故事。

傳說只是傳說,與史實不一定相符。按照史書,范增離開項羽后,還沒到達彭城,就因背疽發作而死在路上,兩年后,項羽自刎烏江。如此,范增就不可能去砍西山南嶺埋遮項羽。

“亞父擲山”只是一個傳說,然而,蕭山古代的確有個地方叫“亞父里”,也許就是亞父隱居過的地方吧。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|