宋代,尚古風氣在全社會普及,金石學、器物學得到了極大發展。無論是王公貴族希望借古代祭禮器恢復“三代之典”的初衷,還是文人雅士和普通民眾追求“雅”的愿望,復古風潮席卷了整個兩宋三百年。復興三代禮法,重整漢家冠裳。隨著宋代商品經濟的發展和文化的繁榮,藝術領域也有較快的發展。宋代螭紋一般飾于玉佩、玉碗、玉劍飾等玉器之上。

宋 劉松年《博古圖》(局部)臺北故宮博物館藏

《說文》:“螭,若龍而黃,北方謂之地螻,從蟲,離聲,或無角曰螭。”《漢書·司馬相如傳》有“蛟龍、赤螭”之載,其中“赤螭”一詞文穎的注解稱:“螭,為龍子。”張揖的注釋稱:“赤螭,雌龍也。”宋代玉器上的螭紋繼承了唐代玉器雕琢的傳統技法,并以熟練的技巧和精美的藝術形成了自己獨特的時代風貌。宋代螭龍紋的額頭中間刻有一條或兩條陰刻線,另外也有額頭中間豎一陰刻線或光素無紋的。一般為深挖管鉆圓眼,少數也有斜挖,但均突出陽紋眼珠,另有一種眼框內多一圓圈。在鼻下出現寬而深的橫陰刻線。宋代螭紋在造型上立體感強,肩與臂部非常豐滿、厚實,四肢肌肉發達,有力的動感,這是宋代螭紋與其它朝代螭紋的主要區別。

宋 白玉浮雕螭紋劍璏 故宮博物院藏

玉璧為我國傳統的禮器之一,也是“六瑞”之一,由于宋代理學的興盛,玉璧在宋代宮廷重大祭祀禮儀活動中扮演著不可替代的位置。加之金石學的興盛,復古主義十分流行,在銅器、玉器上都有充分體現。特別是螭紋玉璧在體現宋代復古主義方面表現的尤其突出。

宋代玉璧的使用,在《宋史·禮志》中有一些記載。禮志第五十一“乃定祈谷明堂:蒼璧尺二寸”;禮志第五十三“廣尺二寸,取天之備數,書徽號,以蒼色,取蒼璧之義”;禮志第五十四仁宗皇帝皇祐二年三月“帝謂前代禮有祭玉,燔玉,今獨有燔玉,命擇良玉為琮,璧……日月圭璧皆置神座前”;禮志第五十七太清宮“詔用蒼璧”。祭祀用璧,在當時官員奏表和文人的筆記中也有記載,王安石《議郊祀壇制札子》“天陽而動,故祀于地上之圜丘而禮神以蒼璧,璧亦圓也”;南宋謝采伯《密齋筆記》有“近年郊祀只用黃琮蒼璧卻不見用四圭……黃琮蒼璧乃是禮見天地”的記載。

按照正面裝飾螭紋數量的多少可分為三種:第一種是單螭,因為它是龍生九子中之一,生性好險勇猛,故而有自強不息,勇武果斷的寓意。

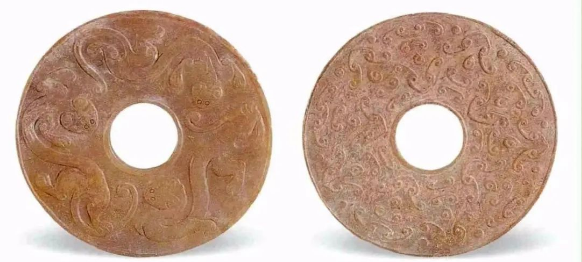

南宋 青白玉雙螭紋璧 臺北故宮博物院藏

第二種是雙螭相伴,其表面雕刻有雙螭,相互咬尾,圍繞璧孔呈旋轉狀。雙螭往往表達著蒼龍教子、望子成龍的期望。此件青白玉雙螭紋璧采用減地陽線高浮雕法,還在形狀上也打破了圓璧的輪廓限制,出現了橢圓、倭角方形等變形玉璧。減地陽線高浮雕法就是工匠用平砣將紋飾輪廓外減地,減地后紋飾弧面浮起較高,再用陽線刻的方法加工紋飾細部,使整體有較強的立體感,如天津博物館館藏的白玉螭紋玉璧就是典型。

宋代玉璧的另一大特征是仿古紋飾盛行,這與宋代金石學的萌芽及商品經濟刺激的古董消費密切相關。其中蒲紋璧、谷紋璧、云紋璧、螭紋璧,以及“宜子孫”出廓璧的形制均可歸之于仿古玉,它們或仿制漢代的同類型紋飾,或仿制漢代的玉璧形制,或在仿制漢玉紋飾的基礎上增加了一些時代新元素。在宋代玉璧中螭紋璧尤為多見,且螭的形象多變,既有減地淺浮雕與高浮雕的工藝差異,也有單螭、雙螭或子母螭甚至三螭的圖案差異。此外,還有的會加刻谷紋、云紋作為底紋或輔助紋飾。其中螭紋作為一種仿古紋飾在宋代復蘇后大為流行。

南宋 三螭紋璧 四川蓬安出土

第三種是三螭共處,三螭似有“三才”之意。《周易·說卦》有“有天道焉,有人道焉,有地道焉。”寓含著宋人對天、地、人三者關系之看法。此件三螭紋璧外徑10.4cm,厚0.7cm。背面減地浮雕勾連云紋和乳釘紋的組合,形成花葉狀。向璧邊和孔邊相反方向各有5組主題紋飾,其間填以乳釘紋、卷云谷紋和相背云紋,占滿璧體,構成圖案繁絮復雜的效果。蟠螭和乳釘紋的組合裝飾為宋代玉璧的鮮明特征。玉璧背面多為素面,也有裝飾卷云紋或谷紋、蔓草紋,表達了對云雨氣候的訴求,期望風調雨順、五谷豐登。

總體來說,玉璧在宋代逐漸趨向尺寸小型化與材料多樣化,禮器功能驟減,把玩功能增強。紋飾上,除了仿古的谷紋、蒲紋、云紋外,則多以螭紋為主,并被附會上諸如“望子成龍”、“帶子上朝”等吉祥寓意,是宋代玉器商品化與市民化的一個縮影。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|