“七”是世界文化中使用最廣、影響最深遠的神秘數字之一,它在中國、猶太、伊斯蘭、希臘、羅馬、印度等諸多地域,在宗教、神話、巫術、哲學、文學及民俗文化等諸多方面都有普遍的應用。故有學者認為‘七”成為最有代表性的世界性神秘數字,幾乎應用在社會文化的各個領域。”七”與中醫學也有著密切的關系,有必要加以探討。

一神秘數字“七”的產生淵源

神秘數字“七”何以形成,至今學術界并無統一的認識。恩斯特·卡西爾曾指出:“如果我們試圖追溯附著于各種圣數的情感值的始源,那么我們幾乎總會發現,它的基礎是神話空間感、時間感或自我意識的特殊性。

(1)空間方位認識與神秘數字“七”

從人類對空間方位觀念的發生發展來看,總是先認識日出與日落兩個方位—東與西,然后才認識另外兩個方位—南與北。方位認識的進一步發展,有了上、下、中的意識,則有了“七”的觀念。列維·布留爾指出:“契洛基人的兩個神圣的數是4和7……4這個神圣的數是與四個方位直接相關的,而7除了4個方位以外,還包括‘在下’、‘在上’和‘這里,在中間’。”

恩斯特·卡西爾也說:“如同四崇拜一樣,對五和七的崇拜也可能由方位崇拜發展起來:伴隨著東、西、北、南四個基本方位,世界中央被看成部落或種族獲得其指定位置的區域,上與下,天頂與天底也被賦予特殊的神話—宗教個性。例如在祖涅斯人中,就是這種空間一數字關聯產生出決定他們獨一無二的、理論性和實踐性的、理智的和社會學的世界那種七等級制形式。在別的地區,數字七的巫術—神話意義也顯示出特殊的基本宇宙現象與宇宙觀念的關聯。”

由此可見,隨著人類思維的演進,時空認識由二維空間向三維空間拓展,神秘數字也獲得新的象征符號,由“四方”的平面方位轉向“七方”的立體空間。

葉舒憲認為,現實的空間只有前后左右上下六個維度,加上中間為七,己經到了極限,所以七就成了宇宙數字、循環極限數字,在象征中間方位之外又有了魔法的、乃至禁忌的意義。

徐輝繼承了葉舒憲的觀點,通過解讀中國的人日創世神話和西方基督教典籍《圣經》,指出數字“七”在神話傳說中表示無限的時間和無限的空間。

鐘年在列舉了數字“七”在神話、傳說方面的大量實例之后也認為,正是因為在空間劃分中立足點(中心)的地位,使數字“七”獲得了模式數字的資格,中華文化崇尚“中”的文化傳統,又進一步強化了模式數字“七”的神秘性和神圣性;但他對葉舒憲之說提出質疑,認為在中國古代文化中,被認為極限、無法再增的數是“九”而非“七”,此有將數的極限與空間極限混淆之嫌。

劉道超在深入分析了以“七”為表象的一些民俗及醫藥事項的基礎上,對鐘年的觀點提出質疑,認為“在空間劃分中立足點的地位”,只是數字“七”獲得模式數字資格的一個較為次要的原因。其根本原因在于它體現了中國古代先哲對宇宙天體運動節律(即”天道唯七”)與和人體生命節律(7-8年)的認識。但其有關運動節律的論證尚欠充分。

(2)原始天體崇拜與神秘數字“七”

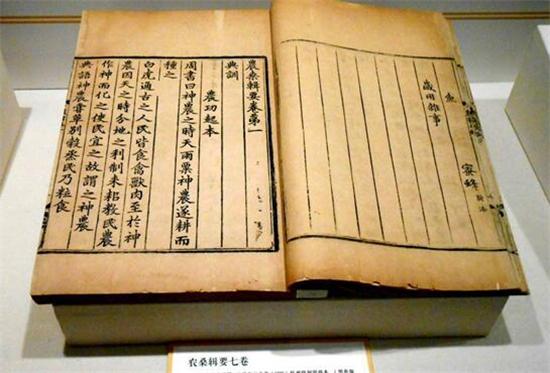

古代人們通過用肉眼觀察太陽、月亮、星星來確定時間和方向,制定歷法,指導農業生產。在此基礎上誕生了占星術,即通過天體的運行來占卜兇吉禍福,預測自然災害、戰爭的輸贏和個人的命運。《易傳·系辭下》曰:“天垂象,見吉兇,圣人象之。”明末顧炎武在《日知錄》中指出:“三代以上,人人皆知天文:七月流火,農夫之辭也;三星在戶,婦人之語也;月離于畢,戍卒之作也;龍尾伏辰,兒童之謠也。”由此可見,天文知識在人類早期文明中占有非常重要的地位,由此也產生了與天文有關的神話、文化知識及神秘數字等。

神秘數字“七”與天文的聯系,從世界范圍內而言,當首推日、月與木、火、土、金、水五大行星,古人稱為七曜。《尚書緯·考靈曜》曰:“日月者時之主也,五星者時之紀也。”古代將日月的視運動作為制定歷法的依據,而五星的運行不僅用于制定歷法,同時也是星占學的主要觀測對象。日月五星在古代天文學和古代星占學中都是主要角色,恒星天空只不過是襯托它們的背景,西方星期計日法的產生,也與此有關。

《素問·五運行大論》曰:“夫變化之用,天垂象,地成形,七曜緯虛,五行麗地。”這里七曜與五行相對,說明七曜猶如五行,與古人的政治、軍事、文化、生活等產生了緊密的聯系,引發人們的神秘意象,自然形成了神秘觀念。

中國古代以“七”為神秘數字,還與北斗七星及二十八宿有關,對此不少學者都有所論述。如何柏生認為,中國人除了用北斗七星辨方向、定季節外,還把它與政治法律聯系起來。《史記·天官書》曰:“北斗七星,所謂璇璣玉衡,以齊七政,……斗為帝車,運于中央,臨制四鄉。分陰陽,建四時,均五行,移節度,定諸紀,皆系于斗。”可見北斗當時在人們眼中起著像皇帝一樣能夠總管世間萬物、制定生息規律的重要作用,進而由對北斗七星的崇拜,使數字“七”也被賦予了信仰內涵,附上了神秘的、神圣的色彩。張競艷也認為,對北斗七星的崇拜是神秘數字“七”形成的重要原因。

葉舒憲等則認為,與天象相關的圣數“七”并不只北斗七星一項,還應提到四倍于“七”的二十八宿。二十八宿是把黃道和赤道附近的兩個帶狀區域內的星象分為二十八個不等的部分,是判斷日、月、五星運行位置的標準。一面七宿形成蒼龍、白虎、朱雀、玄武四象,分別與四宮、四象、四季相互配屬。陳江風也認為,這七個一組的靈物,和“七曜”的運行相結合,不僅具有紀歷參照物的神秘性,而且與人們的日常利益息息相關。也正是因為它們一方面和天神崇拜的精神信仰有關,一方面又和制定歷法的日用生活密切相聯,‘七”這個數字便在中國傳統觀念中特別受人注意。卓廉士從術數的角度分析,指出“二十八宿加上七星為數三十五。以日、月、五星之七為基數,四七二十八、五七三十五皆是七的倍數”。

此外有學者認為,神秘數字“七”的產生,除天象崇拜外,源于人自身之七容易產生七為生命之數的體悟。如人體、心志有七竅、七情等,《素問·上古天真論》關于女子以七為生命基數等。因此認為,“在對奧妙無窮的人自身的靈肉結構與機制的感悟體察中,七成為表達生命規律的常數與宿命的定數”。

王國維通過研究周代青銅器銘文后提出了著名的“月相四分說”,馬麗娜在此基礎上,通過對月亮圓缺周期以及人體生理周期的分析,認為“七日”作為時間界限體現著生命活動的周期規律,數字七在這里就起到了一個標志界限的循環代碼的作用。

綜上所述,“七”作為世界性的神秘數,其形成的淵源雖有地域性差異,但大多與人類對于宇宙空間、天體運行規律以及人體生命節律的認識等因素有關,體現了原始時代時、空、數一體的整體思維特征。

二神秘數字“七”與中醫學

“七”一旦成為神秘數字,則可作為一種規制數字或模式,用于建構世界秩序,其投射到王權架構、祭祀禮儀、文化現象中,形成不同的數字文化結構,同樣也可能影響到中醫學的理論建構及臨床實踐。

(1)七數分類模式

早在帛書《五十二病方》中就多次出現對數字“七”及其倍數“二七”等的運用,如所載治療疣疾的巫方曰:“以月晦日之丘井有水者,以敞帚騷(掃)尤(疣)二七’;“祝尤(疣),以月晦日之室北,靡(磨)肴(疣),男子七,女子二七”。所載禁咒方曰:“賁者潼(腫),若以柏杵七,令某頹毋一。”呂亞虎對出土簡帛文獻中神秘數字“七”與醫療活動的文獻進行了系統梳理,認為無論是禁咒巫術療法還是一般的醫學療方中,“七”或“二七”被經常用來作為動量或物量的標準。這說明在中國早期醫學中,‘七”這一神秘數字就己進入人們的醫療信仰中,并且占據著非常重要的位置。

中醫經典著作中也常運用神秘數字“七”,如《黃帝內經》中有“七星”“七竅”“七疝”“七診”等術語。《靈樞·九針》曰:“七以法星”,“星者人之七竅’。《靈樞·脈度》曰:“五臟常內閱于上七竅也,……五臟不和則七竅不通”,提示頭面七竅是觀察五臟虛實的窗口。《素問·三部九候論》提出三部九候診脈法中七種有病脈象,曰“七診雖見,九候皆從者不死,……若有七診之病,其脈候亦敗者死矣。《素問·骨空論》曰:“任脈為病,男子內結七疝,女子帶下瘕聚。”《難經》有五臟七情、七沖門之說,《神農本草經》有中藥配伍的七情之論等。

關于中醫病因七情學說的形成,張光霽等對“七情”中“七”的由來做了考證,認為這一數目的確定是同時受到了儒家思想、包括《禮記》在內的時代文風、醫家以七論病方式以及陳無擇推崇經典思想的影響。喬明琦等通過對陳無擇治學根底、學術風格的考察,也認為陳無擇把情定為七是受漢代以來“七體”文風與《難經》以降“以七論病”思路影響的結果。

在方藥的臨床應用方面,后世亦有神秘數字“七”的運用,如《華佗神方》卷四載治“諸黃癥神方”所用藥物:瓜蒂二七枚,赤小豆二七枚,秫米二七粒;同卷治“急黃神方”用藥有:赤小豆、丁香、黍米、瓜蒂各二七枚。在制藥方面,《本草綱目》卷九水銀條集解曰:‘燒存性,盛入甕內,封口,埋土坑中四十九日,取出自成矣”;《本草綱目》卷八鐵燁,主治心虛風邪等,“以久使者四斤,燒赤,投醋中七次,打成塊,水二斗,浸二七日,每食后服一小盞”等。

(2)七日周期節律

恩斯特·卡西爾指出:“神話空間感與神話時間感不可分割地結合在一起,兩者一起構成神話數觀念的起點。”田大憲認為,人類總是以表示空間方位觀念的符號作為時空認識的基本尺度,這種原始的時空混同,往往呈現為以空間方位的某一點來標志時間循環的周期,因而某一空間方位也就同特定的周期歸為一體。因此,神秘數字“七”在表示“極限方位”的同時,也可表示生命的周期變化,有物極必反、周而復始的意味。

《周易·復卦》曰:“復:亨。出入無疾,朋來無咎。反復其道,七日來復,利有攸往。”《彖傳》曰:“反復其道,七日來復,天行也。”即“七日來復”是天體運行之道。從中國傳統天人合一的觀念來看,“七日來復”也當是人體生命運動的規律。《靈樞·平人絕谷》曰:‘黃帝曰:愿聞人之不食,七日而死,何也?”《傷寒論》第7條曰:“病有發熱惡寒者,發于陽也;無熱惡寒者,發于陰也。發于陽,七日愈;發于陰,六日愈。以陽數七、陰數六故也。”第8條曰:“太陽病,頭痛至七日以上自愈者,以行其經盡故也。”這里雖有實際觀察的結果,但也有神秘數字觀念的影響。

《素問·遺篇·刺法論》的論述則更多地反映了神秘數字“七”模式的影響,曰:“其刺以畢,又不須夜行及遠行,令七日潔,清凈齋戒,……思閉氣不息七遍,以引頸咽氣順之,如咽甚硬物,如此七遍后,餌舌下津令無數,……刺畢,可靜神七日,慎勿大怒,怒必真氣卻散之”。這里反復提到齋戒、靜養當以七日為期。

《刺法論》所載小金丹的組成及煉制謂:“辰砂二兩,水磨雄黃一兩,葉子雌黃一兩,紫金半兩,同入合中,外固了,地一尺筑地實,不用爐,不須藥制,用火二十斤鍛之也。七日終,候冷七日取,次日出合子,埋藥地中七日,取出順日研之三日,煉白沙蜜為丸,如梧桐子大,每日望東吸日華氣一口,冰水下一丸,和氣咽之,服十粒,無疫干也。”卓廉士認為,這里藥物配伍的比例應該來自反復組合的經驗,但煉制的時間一共用到了三個“七日”,一個“三日”,三七二十一,然后用“火二十斤”加“一尺筑地實”,又應三七二十一之數。物以三生,七為天地周期之數。顯然與神秘數字“七”所蘊含的極限循環之意有關。

另外,也有不少學者將《素問·上古天真論》所論女性以七為生長發育基數作為神秘數字“七”的應用范圍,但與男性以“八”為生長發育的基數相提并論,究其實質,當主要來自于古代醫家對人體生長發育及生殖規律的實際觀察總結。一般情況下,女性14歲左右月經來潮,49歲左右絕經,而男性發育較女性稍遲,故女性以七、男性以八為基數,基本符合各自的生長發育及生殖規律。對中國健康人骨量隨年齡增長變化的研究發現,骨量變化的規律與腎主骨理論所描述的骨骼生長發育及其衰老的規律基本一致。因此,用神秘數字“七’,解釋女性以七為生長發育基數似有牽強附會之嫌。

綜上所述,神秘數字“七”的產生與人類對于宇宙空間、天體運行規律以及人體生命節律的認識等因素有關,體現了原始時代時、空、數一體的整體思維特征。其與中醫學的關系主要反映在七數分類模式與以“七”為基數的周期節律兩個方面,在對神秘數字“七”與中醫學關系的認識時,須持十分審慎的態度,理清模式推演與實踐經驗的主次、因果關系。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|