中國古建筑歷史悠久,建筑體系經歷了幾千年的發展和演變,隨著漫長歷史中經濟的發展、生產技術進步,以及不同歷史階段外來文化藝術的影響等,中國古建筑仍具有較明顯的不同歷史時期的建筑風格。

從現存唐代木結構建筑至明、清大量建筑,可明顯對比發現,中國古建筑的發展演變具有歷史時代風格特征。

舊石器時代,人類就萌發了最原始的營造觀念,開始了最簡單的營造活動。

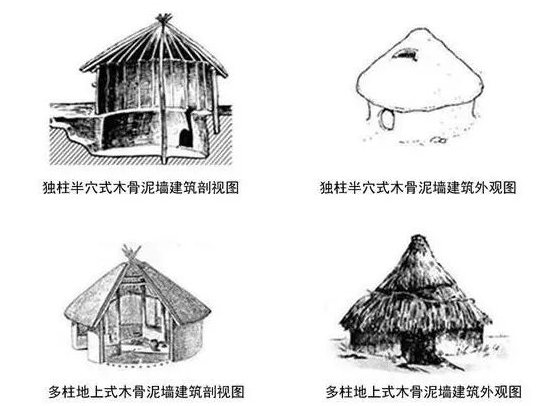

原始建筑最具代表性的遺址有兩種,是中國史前建筑的兩大流派。

一種是在我國北方,特別是黃河流域盛行穴居,形成“穴居-半穴居-地面建筑-臺基建筑”的發展脈絡。

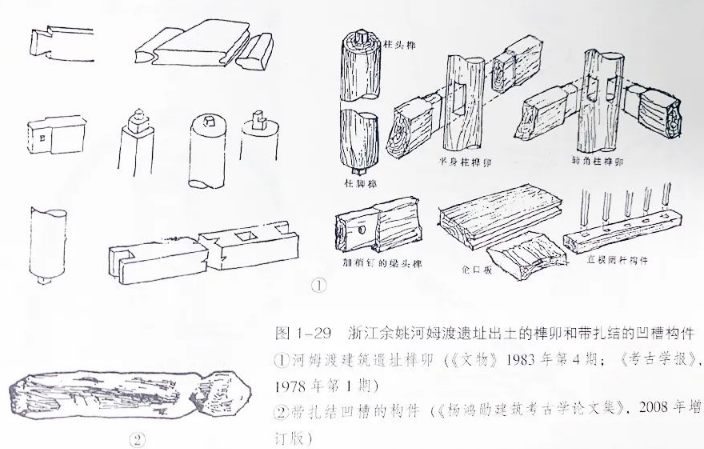

一種是在我國南方,特別是長江流域,由巢居發展而來的干闌式建筑,采取先進的榫卯結構。如浙江余姚河姆渡村的建筑遺址,這是我國已知的最早用榫卯技術搭建的木構架房屋,距今約六七千年。

隨著祖先建造經驗的不斷積累和建造技術的不斷提高,居住方式從穴居到豎穴,然后逐步發展為半穴居,最后又被地面建筑所代替。

舊石器時代:橧巢和巖洞居

巢和穴可以說是人類棲息之所最初出現的兩個基本形態。

新石器時代的聚落遺址

1.西安半坡仰韶文化聚落遺址

半坡遺址是新石器時代仰韶文化聚落遺址,年代為中國原始社會母系氏族繁榮時期遺留下的村落遺址,已有6000-6700多年歷史。

在仰韶文化末期,內部空間用木骨泥墻分隔為若干室。用粗大的木柱,承托屋蓋荷載。

2.浙江余姚河姆渡干闌建筑聚落遺址

河姆渡遺址最驚人的發現是木構件上的榫卯。在沒有金屬工具,只能使用石、骨工具的條件下,能制作出十余種榫卯樣式,可見當時的建筑技術發展之快。主要榫卯的種類包括:燕尾榫、梁頭榫、雙凸榫、柱頭榫、柱根榫、企口榫、雙叉榫等。

新石器時代聚落建筑的特征

1.新石器時代房屋建筑,以綁扎方式結合的木梁、柱屋面支撐的結構體系,木骨泥墻的圍護墻垣。

2.新石器時代,有了較為精細的工具使用,開始修造木構建筑。晚期地面上的建筑,如鄭州大河村遺址和河南鎮平趙灣遺址中的房屋建筑基址,已出現了分割室內空間的隔墻。

3.墻體與大叉手屋架

8000年前的大地灣文化、磁山文化等聚落遺址的原始半穴居,已孕育了大叉手屋架的雛形。大叉手屋架、木骨泥墻及堇涂屋面,形成了以木構為骨干的原始建筑土木混合結構體系。

4.栽柱與暗礎

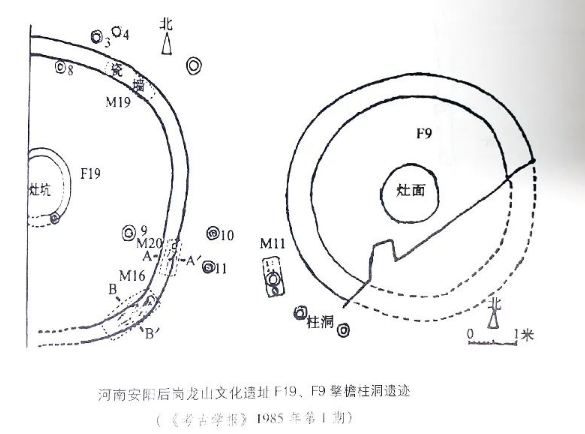

河姆渡文化晚期和良渚文化遺址中,使用木板、木塊作為柱礎。特別是河南三門峽廟底溝遺址301、302號基址的中心柱和安陽后崗F19柱5下面,都埋設了平置的礫石柱礎,是目前已知最早的成熟的底下礎石實例。

5.榫卯的使用

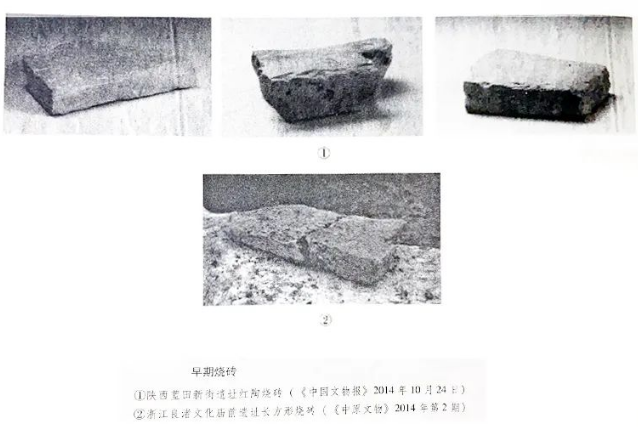

6.最早的土培和陶制“燒磚”

7.擎檐柱遺跡

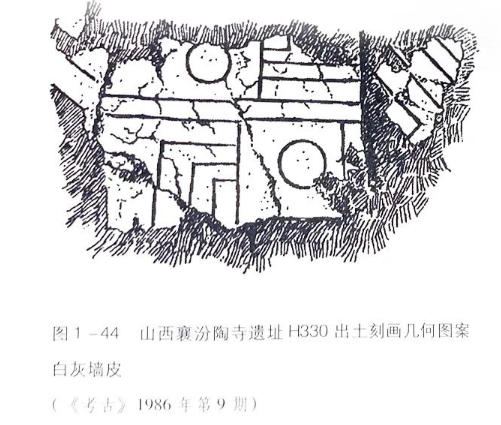

8.壁畫、地畫和刻劃白灰墻皮

9.防潮與防火

對木構的半穴居或地面建筑,防火是個非常重要的問題。居室內固定的火塘和可移動的陶爐均為易遭火災的火源,原始先民將木柱、木板、枝條、蘆葦等易燃建筑材料涂泥或堇涂以防火。

10.木地板裝修

原始社會晚期已出現室內居住面使用木地板的做法。

11.石灰的使用

仰韶文化晚期,出現房基的居住面施白灰層的做法。

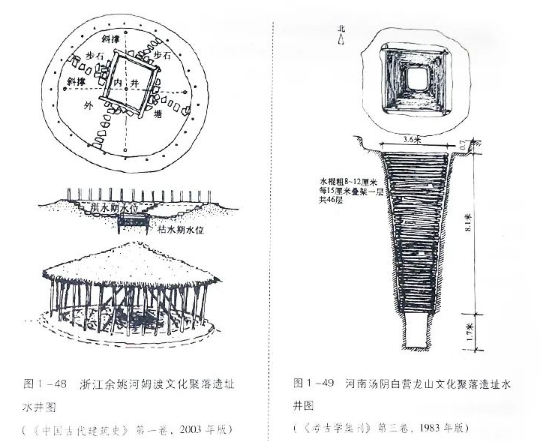

12.原始水井

新石器時代,原始居民不但從自然的溝河坑塘中取水生活,而且已開始掘井取水。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|