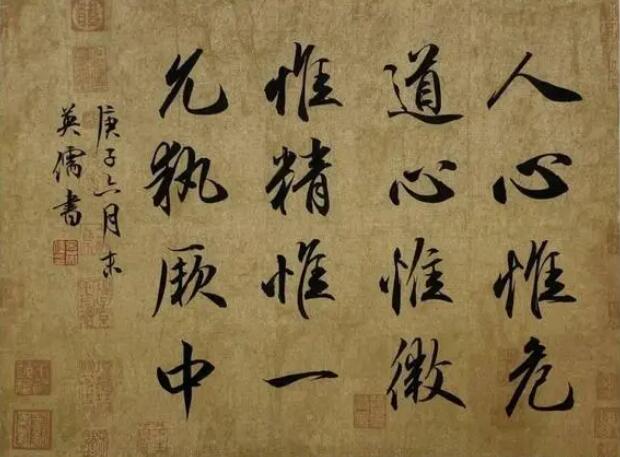

十六字心傳,是儒教所說的圣賢傳心之言,其內容是:

“人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允執厥中”。

筆者先給出本人悟到的簡明完整的正解,用現代漢語也是16字:

“人心難測,大道難明;細察總覽,適中而行”。

筆者迄今沒發現總體類似的解釋。了解圣賢十六字心傳的人,估計會不以為然這個解釋,甚至會大笑,沒關系,老子不是說,“不笑不足以為道”。聽我慢慢說來。

先了解下背景,據百度資料:

十六字心傳,語見《古文尚書·大禹謨》:“人心惟危,道心惟微。惟精惟一,允執厥中。”儒教認為,這是堯舜以來所傳的圣人心法。朱熹說,堯當時無文字,道理只靠口耳相傳。堯傳給舜時,只說“允執厥中”,舜傳給禹,就加上了那十二個字。以后又傳給湯、周文王、周武王,再后又經過周公、孔子一脈相傳下來。這是圣人治天下的大法,也是個人修心的要訣。

這十六字的文本出處來自《尚書·大禹謨》,是舜帝禪讓傳位時對大禹說的一段話:“來,禹!降水儆予,成允成功,惟汝賢。克勤于邦,克儉于家,不自滿假,惟汝賢。汝惟不矜,天下莫與汝爭能。汝惟不伐,天下莫與汝爭功。予懋乃德,嘉乃丕績,天之歷數在汝躬,汝終陟元后。人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中。無稽之言勿聽,弗詢之謀勿庸。可愛非君?可畏非民?眾非元后,何戴?后非眾,罔與守邦?欽哉!慎乃有位,敬修其可愿,四海困窮,天祿永終。惟口出好興戎,朕言不再。”

只有揣摩了這十六字心傳的真意,才有“為往圣繼絕學”的資本。

好,回來說筆者的認識過程。筆者多年前知道這十六字心傳完整版后,也一心想悟出其中之道。看資料,自己悟,略有所得。后看央視“典籍里的中國”尚書篇,更激發我去繼續悟其中之道。

基于我熟悉的《大學》、《中庸》和《道德經》三部經典的認識,發現網絡上,無論是專家還是文化大家的解釋,都感覺沒有到位,就是沒有找到感覺。不像我看到《大學》里“物有本末,事有終始。知所先后,則近道矣。”這句也是很重要的心法,看看解釋,稍微琢磨一下就領悟了。

感覺最大的問題是,惟精惟一的解釋不太搭,以至于很多解釋文都不解釋了這句,直接當作四字心法,自己去悟吧!。還有前兩句也是各種解釋。雖然很多解釋都很有意義有啟發。但我想,圣人之道也不可能有這么多種不太相容的不同的解釋吧。

我講“中庸”之道給周圍人聽的時候,喜歡講車河駕車的這個比喻。你在車河里開車時,要瞻前顧后,左顧右盼,看好前后左右的車,控制好自己方向、車速,保持好與前、左、右車的車距,還得適當照顧后車,剎車也不能急,還要留意其它車的異常行動等等,這就是中庸。

這個比喻套這個現代漢語的16字解釋版心法,那更是天衣無縫。

“人心難測,大道難明;細察總覽,適中而行”。

你看你周圍的車里的人,是不是人心難測,有的溫和有禮,有的是不是要來加塞、別車,或者是技術不佳;車很多,道路你是不是很難看清,不就是大道難明;你細察總覽各方,然后適中而行。很貼合。

老子講,治大國若烹小鮮。我們現代人完全可以講,治大國若車河駕車。

大道至簡,大道相通。表面看起來,這些解釋沒什么分量的感覺。其實正常,大道用于小事,當然是簡單明了。但是,深究含義還是很深刻的,在后面考證文字里一起說明。

比喻說得挺通,還得考證文字的貼合度對吧。

第一句,主要是危字。據百度,“此字始見于戰國文字,其古字形像人在山崖上,本義是高、高處。引申指危險、不安全的;……”。高處,不安全等,筆者認為完全可以引申為不穩定,不穩定就難以預測,就是難測。所以第一句解為,人心難測。這不同于人心叵測。難測,這里不是專指不好,是好壞奸忠等難測之意。

第二句,道心,筆者認定是指“道”之關鍵,正如,人“心”是人之關鍵。道心就是指大道,各種大道:天道,治國之道,用兵之道等。微,微妙,其實言外之意是難以搞明白。確實,道可道,非常道。任何描述,不如直接說難明。故說,大道難明。

先說第四句,幾乎沒有大異議。允,我取適當或得當的意思,厥中,就是其中。整句就是得當地執中而行,就是適中而行。

第三句,這句是突破性的不同解釋。精字和一字有大不同的解釋。最早我悟到“一”是把握整體的意思。那精字就是把握細節的意思了。后來感覺“一”字當“總覽”很妥,那么,“精”就應該是細察了!

“細察總覽”看上去很平常的意思,其實很有深意。它的方法是什么呢?那就是,觀察事物的本末終始,這可是大學之道呀!而且在細察中,仍然還可以在細察的范圍內再進行細察總覽,不斷一級一級深入下去。

但這還不足夠,直到我有一天看到,《皇帝四經道原經》里的一段,

“故唯圣人能察無形,能聽無聲。知虛之實,后能大虛;乃通天地之精,通同而無間,周襲而不盈。服此道者,是謂能精。明者固能察極,知人之所不能知,服人之所不能得。是謂察稽知極。圣王用此,天下服。”

讓我徹底明白,“精”,這里就是察極的能力!所以這句細察總覽,就是要做到,極高明。然后有,道中庸。

這也讓我明白,有些學者不解惟精惟一,或各種解釋。畢竟道原經沒有一直正常流傳,斷檔期很長。道原經漢代以后就失傳了,1973年出土后,這個精字就可以明了了。

所以總體的解釋是,前兩句是世界觀,說明干大事需要面臨的情況,會遇到的困難局面:人心難測,大道難明。后面兩句就是方法論,需要細察和總覽,要做到極高明,觀察清楚人心與大道以及各種情況,這樣才能執其兩端,用其中。

“人心難測,大道難明;細察總覽,適中而行”。

這四句大白話及道理大家都知道,只是沒有把它放在一起,一些場合下領悟也不一定夠深。現在,因這一心傳,放在了一起,這將讓人更好理解,和更好運用圣賢十六字心傳。但愿有識之士,繼續挖掘這一中華十六字心傳的深刻內涵。文中如有不妥,歡迎指正。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|