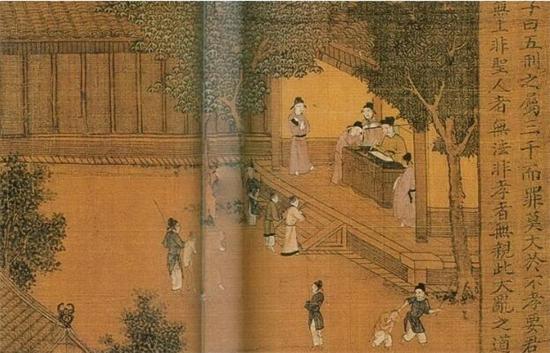

俗話說(shuō):打官司就是打證據(jù)。從古至今,在案件的審判過(guò)程中證據(jù)對(duì)于最終裁決的重要性不言而喻。在中國(guó)古代,受到當(dāng)時(shí)社會(huì)環(huán)境、科技條件的限制,官員在處理刑事訴訟時(shí),往往特別注重口供,甚至視口供為“證據(jù)之王”,因此在許多案件的定罪量刑過(guò)程中,為了獲得口供,往往對(duì)涉案人員進(jìn)行嚴(yán)刑逼供,造成許多冤假錯(cuò)案。

鑒于此,宋朝政府在建立國(guó)家制度時(shí),就尤其重視司法體系的建設(shè),制定了非常嚴(yán)密的證據(jù)制度,將書(shū)證、物證,還有證人證言、勘驗(yàn)檢查筆錄、死亡鑒定結(jié)論等都?xì)w入證據(jù)鏈條,用更加嚴(yán)密的制度避免“屈打成招”的案件,維護(hù)司法公正。

在案件的審判過(guò)程中,宋代司法制度中對(duì)證人的保護(hù)措施就非常值得一提。各級(jí)司法機(jī)關(guān)如需要證人到庭作證,是不能擅自派人拘拿的,必須將證人的詳細(xì)情況及案件通報(bào)證人居住地的主管機(jī)關(guān),得到許可才能帶走證人。其次,司法機(jī)關(guān)錄完證人口供之后要及時(shí)還證人自由。徽宗宣和元年(公元1119年)就規(guī)定,參與案件審理的證人,監(jiān)管不得超過(guò)五日,且要保護(hù)人員安全,否則相關(guān)人員要受到處罰。從法律層面加強(qiáng)對(duì)證人的保護(hù),是宋代司法文明的一大進(jìn)步。

《宋刑統(tǒng)》中規(guī)定,在刑事斷案的過(guò)程中,必須要有兇器、尸首等相關(guān)物證才能最后定案。在物證確鑿的情況下,即使沒(méi)有罪犯的口供,也可以根據(jù)物證定罪。在相應(yīng)的司法實(shí)踐中,即使犯人已經(jīng)供認(rèn)犯罪事實(shí),也要查找相關(guān)證據(jù),以免造成冤獄或牽連無(wú)辜。

仁宗朝,張亦擔(dān)任洪州觀察推官,縣里面發(fā)生了一起盜賊縱火案,一直未能破獲,成為懸案。三年后,官府抓到一名盜賊,承認(rèn)三年前就是他放的火。但官府并未就此定罪,而是繼續(xù)追查他的縱火工具,由于發(fā)現(xiàn)案犯提供的縱火工具與實(shí)際不符,最終查明前案并非他所為,而是另有其人,并根據(jù)縱火工具的線索成功破案。這是宋代物證的效力超過(guò)口供的一個(gè)典型案例。

在民事訴訟中,宋代各類(lèi)文獻(xiàn)記載的案件證據(jù)可謂多種多樣,其中最能反映宋代特點(diǎn)的則是書(shū)證,包括各類(lèi)契約、遺囑、訂婚貼、宗譜、圖冊(cè)帳籍、書(shū)信等。由于書(shū)證的重要作用,為了防止文書(shū)偽造,在審案過(guò)程中,辨別書(shū)證的真?zhèn)问枪賳T審案的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。官府在使用書(shū)證之前都會(huì)進(jìn)行檢驗(yàn),以查明真?zhèn)巍?/span>

如果官府不能查明書(shū)證真?zhèn)危瑒t委托書(shū)鋪鑒定,書(shū)鋪要對(duì)鑒定結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任。宋代的書(shū)鋪可不是賣(mài)書(shū)的鋪?zhàn)樱菫楫?dāng)事人代寫(xiě)各種書(shū)狀的場(chǎng)所,同時(shí)還扮演著鑒定、公證的角色。宋真宗天禧元年(公元1017),在眉州有一起孫延世偽造契約奪取族人田產(chǎn)案,九隴縣令章頻經(jīng)過(guò)仔細(xì)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)契約上字墨覆蓋在朱印之上,于是斷定契約是孫延世先盜取印章,再添加內(nèi)容作偽,從而使案件真相大白。

宋代對(duì)證據(jù)的重視,突破了中國(guó)古代傳統(tǒng)的證據(jù)觀念。這些領(lǐng)先時(shí)代的做法不僅僅提高了審判的公正性和準(zhǔn)確性,對(duì)當(dāng)代中國(guó)的法制建設(shè)和司法制度的完善都具有重要的歷史意義。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|