漕運,封建王朝的生命線。在我國漫長的封建社會中,歷代統治者都采取把各地區的田租賦稅由水路運往京師的做法,稱為“漕運”。漕運是封建王朝的經濟、政治命脈,直接關系到國家的興衰,因而是維護封建統治的一項重要任務。早在秦漢時代,我國史書上就已經有了關于漕運的記載。但漕運制度的設立,則創始于唐代。

隋朝統一國家的建立和南北大運河的開鑿,為貫通南北漕運奠定了基礎。江南地區經濟的發展,使得南方漕糧從唐朝開始,其地位日顯重要。因此,把江淮流域征收的糧食調運到京城,就成為一項重要的政治措施,為歷代封建統治者所重視。

唐朝定都京師長安,因人口急劇增加,日用供應和運河的漕運量也因此相應增加。但由于漕運路程遙遠,運道流經地區的水域、地形又很復雜,各段河道水量大小不一,深淺各異,水位差較大,如何改進運輸方法和管理制度以增加漕運量,就成為一個十分緊迫的問題。

開元二十一年(733),裴耀卿向唐玄宗提出了改革建議。當時江南來的運糧船只必須等待運河有水才能航行,這樣就不得不在一路上時常停頓,既延誤了時日,又給偷盜以可乘之機。不如在河口建造糧倉,江南運來的漕糧在此卸下,即可返回。從河口分別駛入黃河和洛水,由官府雇船載運。在三門的東、西各建一倉,水通則運,水淺則止。從太原倉溯水而運,不必停留,直達關中(見《舊唐書》卷四九《食貨志》)。唐玄宗采納了他的意見,委任他為轉運使,掌管漕運事宜。裴耀卿受命之后,在沿河各地相繼建立了糧倉,計有河口的虎牢倉、鞏縣的河口倉、河陰縣的河陰倉、河西的柏崖倉、三門東的集津倉、三門西的鹽倉,并規定江船不入河,河船不入洛,諸倉之間遞相轉運。水通則漕運,水淺則儲倉以待,漕船既不停滯,漕糧也無損耗。自此,從江南至關中,漕船往來不絕,呈現出一派繁忙的景象。

漕運在中國的歷史上形成了一套較完整的制度,以及配套的管理系統。比如,漕運用的船,叫做漕船。漕運載運的糧、米,叫做漕糧、漕米。駕駛漕船的軍隊和民工,叫做漕軍、漕丁和漕夫。各朝代都設專管漕運的官員,唐朝設置了轉運使,宋朝設置了發運使,元朝設了都漕司二使,明清兩代都設了漕運總督。從事漕運工作的漕丁、漕夫,有時多達十余萬人。

在對運河的依賴這一點上,宋朝比起唐代有過之而無不及。北宋建立之后,面臨著契丹的威脅,對于定都何處,頗費躊躇。汴京是趙匡胤黃袍加身的發跡之地,但由于位于黃河沖積扇的曠野平原上,無山川之險可守,趙匡胤一度曾想遷都洛陽,但最后還是決定以汴京為京都。其中一個最重要的原因,便是全國的經濟重心已經不可逆轉地移到了南方,國家所需財物多數依靠江南地區供應,位居汴河要塞的汴京,是當時水運的樞紐,“扼吳楚之津梁,據咽喉之要地”(《資治通鑒》卷二二六)。對江南財富的倚求,迫使北宋政府只能把都城建在汴京,即使無險可守,也顧不得了。

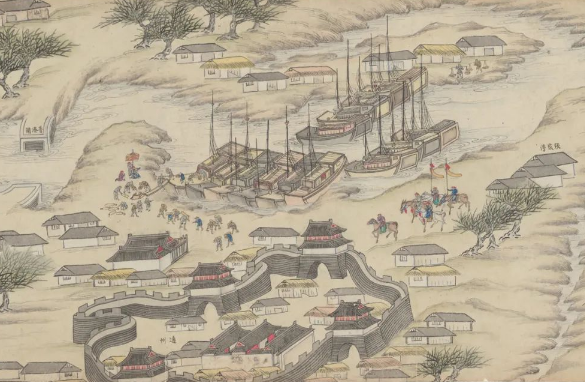

漕船,運河上一道綿延的風景線。元明清三朝皆建都北京,京師用糧主要仍仰仗江南,漕運發展到了一個鼎盛時期,京杭大運河一線的漕運線一度成為當時朝廷的生命線。明朝行駛在運河里的漕船,一開始為八九千艘至一萬艘不等,到明末時增加到一萬二千余艘。明朝漕運數量,據文獻記載,成化八年(1472)定全國攢運糧每歲400萬石,其中浙江60萬石,“自是而歲額定矣”。而且當時負責運輸糧食的漕運船,全是“高級定制款”,艙內是專門防潮的,價格不菲。

在明朝,內河運糧多用淺船,在山東梁山縣賈莊的水洼里曾挖掘出的一艘明朝運糧淺船,是明洪武五年(1372)制成的,船身用楠木打造,長五丈一尺,寬一丈,高約五尺,全船分為十三個艙。

清朝海上運糧多用平底沙船或浙江蛋船、三不象船,大的可載糧二、三千石,造價需銀一萬多兩。內河運糧仍多用淺水木船。清朝漕糧收入每年也是約為四百萬石,這些漕糧,也分了好些種類,包括糧食,正糧、雜糧二種,正糧征米,雜糧征麥豆等等。

為鼓勵漕運,明嘉靖年間,曾明令規定,每條漕船準許攜帶貨物二成,自由在沿途販賣;并允許漕船沿途招攬貨源,代客運輸酒、布、竹木等大宗貨物,往來貿易。當時南下的主要商品有山東、河南的棉花,山東、河南、安徽、蘇北的豆貨,直隸、山東的棗梨;北上的主要商品是絲綢、棉布、茶葉、瓷器、紙張、鐵器及各種手工業品。這樣一來,京杭大運河不僅成為當時南北交通的大動脈,同時也是促進南北經濟發展的助推器,沿河城市如德州、臨清、東昌、濟寧、淮安、揚州、蘇州、杭州等,都成為當時全國有名的商業城市。當時全國八大鈔關,除九江外,有七個位于京杭大運河沿線,即崇文門、河西務、臨清、滸墅、揚州、北新、淮安。

清朝沿襲明制,繼續實行漕運,每年由浙江、江西、江蘇、安徽、湖南、湖北、河南、山東等8省征收漕糧和白糧,運貯北京通州各倉,以供皇室食用及王公百官俸米、八旗兵丁口糧等項支出。清朝漕運仍以長江流域、尤其是太湖流域為主。各地歷年起運交倉漕糧數量,大致嘉慶(1796至1820)以前每年平均在400萬石以上或將近400萬石,道光(1821至1850)以后逐漸減少至300多萬石乃至200萬石。

“只籌一纜十夫多,細算千艘渡此河。我亦曾糜太倉粟,夜聞邪許淚滂沱。”清代詩人龔自珍筆下的這首詩,說的正是漕運。一艘艘運糧的漕船,一個個高喊著號子汗流浹背的纖夫,是運河上最經典的勞作場景。

官斛,漕運納糧的見證者。元明清三朝,來自江南、江淮地區的漕糧通過京杭大運河運往京師北京。通州成為大運河的北方終點,而杭州則是大運河的南方起點。巧合的是,在今通州博物館和中國京杭大運河博物館(杭州)中,各收藏了一件見證當年漕運的珍貴文物。杭州運河上的拱宸橋,向被視為京杭大運河南端標志。舊時到了收稅的時節,杭州周邊各地收上來的漕糧,會在拱宸橋邊上集聚出發運往北京。這里面的漕糧,占比重最大的就是米,當然還有絲綢類的貢品,以及黃巖蜜橘等土特產。位于拱宸橋畔的杭州京杭大運河博物館中,收藏著一件當年征收漕糧時的官方定制量具——蘇州府官斛。

官斛是古代一種計量糧食的專用工具。當時官府向納戶征收田糧、佃戶向田主繳納租米,都是用斛、斗、升來計量。一斛本為十斗,后改為五斗,約合70余斤。大家都知道的“不為五斗米折腰”,說的就是陶淵明做彭澤縣令時,一個月的俸祿才一斛米。難怪他瞧不上,要掛冠而去。

其實過去的這些量具,各地大小不一,導致即使同一地區,地主放貸也是小斗出大斗進,農民被大斛大斗盤剝,積怨很深。為此,清朝初期曾發生過多起反對“大斗剝佃”和“增租奪仙”的農民斗爭,清政府沒辦法,最后想了一招——官方定制“官斛”尺寸發到各地。清朝最早的“官斛”是康熙十二年(1673)制造的鐵斛。

中國京杭大運河博物館中收藏的這件清朝“蘇州府官斛”,木制,口狹底闊,下安兩根木桿用于提升,斛面四角及中段鑲有鐵皮用以加固。它的身上除了“蘇州府”、“官斛”,還刻有“奉司道仰府較同”等字樣。所謂“較同”,就相當于官方時不時要去校驗一下,以免下面的人做手腳。按照現在的說法,就是技術質量監督局要做個檢測,看看有沒有誤差。

雖然有了定制官斛、還時不時校驗,但仍是防不勝防,所謂“上有政策下有對策”,各地“搗鬼”的不在少數。

最簡單的就是“大腳踢斛”。斛頭衙役穿上一腳能踢死牛的包頭厚底納幫靴,一斛稻米舀起來,上面還尖尖的,兩三腳一踢,稻米尖尖便塌陷下去。這叫做“腳踢淋尖”,一斛就能多收兩三升。當年吳子牛導演的電視連續劇《天下糧倉》中,對此有生動的反映。

更“高明”一點的,就在官斛身上做手腳。官斛是木制的,斛頭為了多收糧食,就用刨子把斛幫斛底削薄,或用鐵棍將斛撐大。單驗一斛,可能只多出一兩升米,但南方來的漕船交納糧米,每次“過斛”何啻幾千上萬次,這樣積少成多,數目相當可觀。由此可見古代征收漕糧時,弊端之多。

軍糧經紀密符扇,驗糧官的專屬密碼本。從南方來的漕糧,到了通州碼頭上岸,還要經過檢驗,除了查核數量,更重要的是檢查漕糧質量。漕糧入倉,要經過查、驗、運、收等重重手續,歷代王朝都有專門機構司理其事。

這里面有個重要角色——“軍糧經紀”,就是專門負責按照朝廷規定的漕糧質量要求,對照驗糧廳驗查過的“樣米”,檢驗漕船所載的漕糧質量,核查數量,代運軍將漕糧轉交京倉或通倉。這個“軍糧經紀”并非政府官吏,用今天的話講,就是由官方認可的一種民間“質檢人員”。

他們的檢米技術,個個都是“杠杠滴”。檢驗船艙內的漕糧時,他們能單臂插入米中,取出米樣,憑手臂在米中感覺與手攥米樣時的澀滑感,就可判斷漕糧是否“蒸濕”(即糧米因含水過高而發熱,如同在鍋內蒸過,又熱又濕)。如發現有此類情況,漕米就必須揚曬,直到合乎要求為止。一旦檢驗質量合格,接下來還要核查數量,叫作“起米過斛”,即將米從艙內取出,用斛過量。過斛之時,要用拉長聲的腔調報數,叫作“唱斛”。從前有“唱斛之聲相聞,米浪之景時見”之說,指的就是過斛與揚曬漕糧時情景。

漕糧過斛之后統一裝入布口袋,由驗糧的經紀用稱作“福炭”的上好木炭在口袋外面畫上自家專用密符,叫作“戳袋”,表示已由某家經紀驗訖,由這家經紀對其質與量負責。這樣做的目的,一是以備將來抽到不合格漕糧時便于追查問責,二是防止他人偽造與經紀作弊,可以說是一種非常管用和巧妙的安全保密措施。

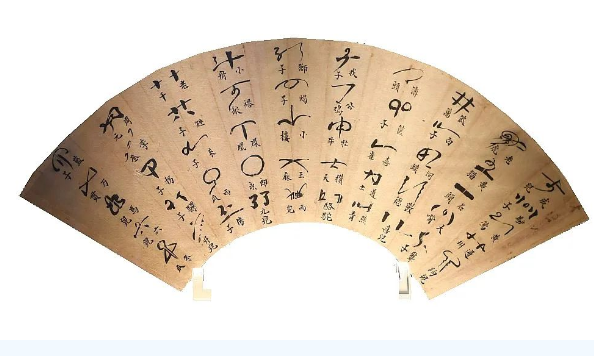

這些驗糧經紀自家專用的密符,當時就全部畫在一把折扇之上,這種折扇就被稱為“軍糧經紀密符扇”。在今通州博物館中,就收藏著這樣一把軍糧經紀密符扇,據提供該文物的藏家說,他的祖上就曾經是當軍糧經紀的。

▲軍糧經紀密符扇

相傳驗糧密符的使用始于明代,清初隨著漕運制度日臻完善,在雍正年間裁并軍糧經紀后100個密符也全部定型。這些密符據說是由最初擔任軍糧經紀的人按照自家想法或混名綽號而創制。

100個密符,來歷不同,各有寓意。其中有地名1個,舟、車名各2個,店鋪名2個,花、果、瓜、蔬名12個,獸、鳥、蟲名17個,日常用具名16個,古時人名字綽號50個。

選幾個有意思的給大家介紹下

“小樓”與“王麻”,挺有來頭的。“小樓”據稱指創自清雍正年間的老字號小樓飯館,店里以燒鲇魚出名,故符形似鲇魚;“王麻”指的是王麻子剪刀,符形為兩條交叉的斜線象征剪子。

以人名、綽號為驗糧密符的占總數之半,其中以孩子名字命名的足有20來個,如“狗兒”、“鹿兒”、“馬兒”、“黑子、“白子”、“小子”、“六兒”、“七ㄦ”等。

比較有趣的是一些混名、綽號密符。如“大嘴符,畫一張大嘴,意謂嘴大吃四方;“聾子”符,在頭部畫兩只下垂耳朵,與俗話謂“聾子的耳朵配飾”呼應;“拐子”符則畫一個瘸子架拐杖;“矬子”符,形似矮人撇著兩只八字腳。

就這樣,裝滿漕糧的漕船,經過一道道把關,從杭州出發一路北上,路過一個個驛站,最終到北京,估計起碼要兩三個月。如果碰上發大水,運河不一定能走了,可能要挪到到陸地上走一段,或是再轉海運,從南到北發一趟漕糧真可謂是“歷經艱辛、斑斑血淚”。

后來隨著鐵路、公路的運輸日益發展,漕運逐漸沒落。到光緒二十七年(1901),清政府停辦漕運,中國兩千多年的漕運史就此結束。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|