衙署建筑是我國古代一種重要的建筑類型,它是中國古代城市的主要建筑和官吏處理公務的場所,也是封建統治者的權力象征。在等級森嚴的封建社會里,統治者基于“民非政不治,政非官不舉,官非署不立”之識,對衙署的設置都十分重視,且有一定規制。

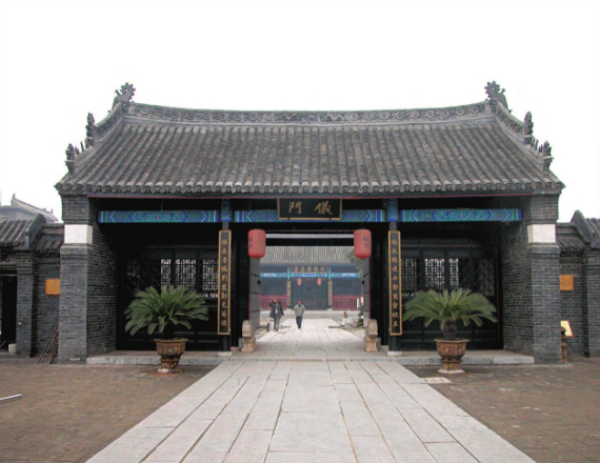

這類建筑大多采用庭院式布局,建筑規模視其等第而定。衙署中的正廳(堂)為主建筑,設在主庭院正中,正廳前設儀門、廊廡,遇有重要情況才開啟正門、使用正廳。正廳的附屬建筑為官吏辦理公務的處所。衙署內有架閣庫保存文牘檔案,有的還有倉庫。地方府、縣衙署一般還附設有軍器庫、監獄和供官員、眷屬居住的官邸。

我國現存衙署建筑雖然不多,但體系完整,上至故宮,下到縣衙,其中以保定直隸總督衙門、南陽知府衙門、內鄉知縣衙門等為代表。從這些現存衙署規制可以看出,中國古代衙署類建筑到明、清時已經高度標準化、定型化、制度化,滲透著濃厚的文化意蘊。主要表現在中國古代衙署建筑的布局設計和建筑形制,體現了封建統治權威性、宗法觀念與倫理意識,也體現了中國人內向、克制的民族性格特征和一定的地域文化特征。

衙署建筑是中國古代主要建筑類型之一,在中國古代建筑史上它是權力的象征,具有極其重要的地位。衙門,原指的是牙門。中國古代衙署規制和布局同時要受多方面的制約。明、清衙署建筑規制大體遵循以下原則:一是坐北朝南;二是左尊右卑;三是左文右武。中國古代官署衙門,既受封建禮教制度制約,也有衙署建筑功能上的要求,形成嚴格的建筑組群形制和建筑規模。據清代《欽定大清會典》載:“國家建立藩屏,各設治事之所,自督撫以下,建牙口幢,擁旄列戟,所以表率百僚,總理兆庶,匪徒示威重觀瞻而已。”至此,衙門作為封建時代地方政府機構的意義得到最終確定。

中國古代官署衙門,既受封建禮教制度制約,也有衙門建筑功能上的要求。概括而言,中國古代衙門建筑形制具有以下四個方面的特點:

一是作為封建統治的權利象征,衙署在城市格局中起著主宰作用,因而它通常在城市布局中占有顯要的位置,衙署建筑極為醒目。京城衙署大多集中布置在皇宮附近,地方衙署一般集中建于一個相對固定的區域,并自成體系,形成大城中的小城,又稱子城、牙城或衙城。

二是衙門建筑在總體布局上,已經形成了統一的規制形式。整個衙門建筑群由高大的圍墻圍合。衙門建筑的每一個功能區都是由大大小小的被一道道圍墻圍成的四合院院落組成,通常多達十多個。這些院落按照傳統的南北軸線對稱布局方式分布,一般有三條軸線,一主二副,正中的一串院落是整個建筑群的主軸線。從南到北依次有大門院落、大堂院落、二堂院落、三堂院落,有的還有內宅院落。衙署的主體建筑為正堂,其院落占地面積也最大,主要用于處理公務的六部房分列兩側,因此成為整個衙門建筑群的中心。二堂和三堂也是衙門里兩座主要建筑。除此之外,衙署內還設有儀門、廊廡、架閣庫(即文件庫)、倉庫、軍械庫、監獄、廟堂等,有的衙署還附設有供官吏日常生活的官邸等居住建筑,布置在衙署的后部或兩側。

三是無論從建筑形式還是建筑體量、建筑規模來看,每一個細節都體現著深厚的官署文化意蘊。如現存的清代南陽府衙大堂,明間東前檐柱礎北向刻“云雁”圖案,代表了知府為四品官的等級身份;西向刻“行龍回首”,表示尊奉皇命行使政令;南向刻“飛馬騰云”,寓意飛黃騰達;東向刻“蓮花荷包”表示為政清廉。再如南陽府衙賓興館為清代知府會見生員、舉行賓興活動的場所,在其正房額枋上的雕花云墩圖案為一盆蓮花、三支戟,“蓮”寓意“連”,“三支戟”諧音“三級”,合為“連升三級”。舊時學子的向往,為官者平步青云,連升三級則是大福。

四是既重視衙署威嚴,又多因陋就簡,體現出濃烈的地方建筑手法,絕少追求奢華。在中國古代,由于衙署建筑少有專項的營造經費,衙門建設多靠地方官員捐廉修建。因此,衙門建筑在盡可能體現統治階級權威與尊嚴的同時,實用功能占據主要位置,這也是衙門建筑較之于中國古代其他建筑如廟觀、祠堂、會館、園林等建筑的顯著不同之處。

中國古代城市有三個基本要素,即統治機構(宮廷、官署)、手工業和商業區、居民區。由于城市是按照京城、省城、府城、州城、縣城的等級秩序排列而成,體現著封建官僚體制對城市體系的決定性影響,因而衙門建筑在城市體系中占據重要地位。據清代同治《河南通志》記載:“凡建制曰省(布政使所治為省城),曰府(除省城知府外,其余知府所治為府城),曰廳(直隸同知及府屬分管地方之同知、通判所治皆為廳城),曰州(直隸州知州及知州所治皆為州城),曰縣(除省城、府城知縣外其余知縣所治為縣城),皆圍以城(城制:方圓隨其地勢,城墻中筑堅土為土牛,外鑲砌以砠,上為雉碟,城門外圍以月城),而備其衙署,各省文官武官皆設衙署,其制治儀門,大門之外為轅門,宴息之所為內室,為眾室,吏攢辦事之所為科房;官大者規制具備,官小者以此而減,佐二官復視正印為減;布政使司、鹽運使司、糧道、鹽道署側皆設庫;按察使司及府、廳、州、縣署側皆設庫、獄;教官署皆依于明倫堂;各府及直隸州皆設考棚;武官大者,于衙署之外別設教場、演武廳。”

在等級森嚴的封建社會里,統治者基于“民非政不治,政非官不舉,官非署不立”之觀念,對衙署的設置都十分重視,且規制甚嚴。特別是明永樂間京城遷徙北京并營建故宮后,這種規制顯得更加嚴格、規范。各級官員府第的建筑和規模以及油漆彩飾等都有嚴格的規制。明代規定:一、二品官,廳堂五間九架,屋脊用瓦獸,梁棟檐角青碧繪飾,梁棟飾以土黃。明代官式體制的建筑法則,源自于明初鳳陽、南京的宮殿衙署。從建筑的總體格局看,庭院寬闊,比例方正,有獨立的東西配房,有鉆山耳房加前廊,園林布局疏朗而規整。在總體占地規模上,除了花園、箭亭等游憩宴樂部分外,衙署的必備建筑,即官廨府邸部分,也都有嚴格的規定。如清代就規定:京師部級衙門(一、二品官衙)規模為1.82~2公頃(27~30畝);寺、監、院級衙門(三、四品官衙)規模為0.6~1公頃(9~15畝);以上規定均不帶官眷住所。據《順天府志》記載,順天府為三品官衙,帶官眷住所,全部衙署占地19畝。

在建筑規格上,不同級別的官府也有不同的等級約束。《大清律例》將一、二品官廳堂由明代的五間九架青碧繪飾,提高為七間九架可以彩繪,“三品至五品官,廳堂五間九架,正門三間五架”,只是尺度的變化,等級制度更趨嚴格。

根據皇家定制,主體建筑要中規中矩,不可追求奢華而僭越皇宮。具體而言,明清衙署建筑形制大體遵循以下原則:

一是坐北朝南。即以一條南北向的主體通道為中軸線,主要建筑如照壁、大門、儀門、戒石坊,以及主體建筑,如大堂、二堂、三堂依次排列在這條中軸線上,然后由這條中軸線向左右排開,保持對稱格局。規模較大者,還可以有東西兩側副軸線建筑。

二是“左尊右卑”。在中國傳統建筑思想影響下,衙署建筑布局以左為尊,以右為卑,如縣丞、主簿佐貳官,縣丞居東,主簿居西;府同知、通判佐貳官,同知居東,通判居西;東南為巽地,較為尊貴,寅賓館、衙神廟多設東南。

三是“左文右武”。衙署六曹均處大堂之前,其排列按左右各三房,東列吏、戶、禮,西列兵、刑、工;然后再分先后:即吏(文)、兵(武)二房為前行,戶、刑二房為中行,禮、工二房為后行。

四是“監獄居南”。明、清衙署監獄多設在西南,儀門之外,故俗稱“南監”。五是“前衙后邸”。衙署的大堂、二堂為行使權利的治事之堂,二堂之后則為長官辦公起居及家人居住之所。特別是到了清代中后期,地方各級衙署儼然成了北京故宮在地方的縮影,就連大堂、二堂、三堂的使用功能和體量規律也分別比附皇宮的太和、中和、保和三大殿:大堂最為高大,三堂次之,二堂最小。外衙在前部,是衙署官吏發布政令、舉行儀式及正式辦公的行政區;后邸是衙署長官處理一般公務及家人的居住區。傳統的封建禮教和皇權意識是衙署文化追求的首要內容。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|