吃飽穿暖是老百姓衡量好日子的指標之一。肚子空空脂肪太少很難不冷,所謂“吃飽了才有力氣減肥”——抗寒也是一樣。大冷天吃點熱乎的就更好了。熱氣騰騰的涮肉火鍋就因為不光好吃還能取暖,而在北方很受歡迎。

早在先秦,我國已經有了火鍋,只不過那時裝食材并用以加熱的鍋具更像“鼎”的造型,所以那時的“火鍋”準確來說叫“火鼎”。后來更大的“鼎”成了權力的象征,涮鍋也慢慢被銅、鐵、陶等材質代替。

西周文鼎

(圖-故宮博物院藏)

▼

四川三星堆出土的“鴛鴦鍋”

(圖-三星堆博物館藏)

▼

今天的涮肉火鍋始于元代,最早可能誕生于行軍打仗途中,由草原民族發明,他們將羊肉薄切在沸水里涮一下即熟。后來這種火鍋傳入了中原。到了清朝,涮肉銅鍋流行起來,不僅吃著方便,還有利于暖身子。

冬日里古人還有一種方式暖身——飲酒。溫酒器在古代是非常常見的器具之一,祭祀、陪葬品中常有出土。天寒地凍的季節,一杯熱酒下肚活血暖胃才暢快。

《紅樓夢》中就曾有溫酒的描寫——寶玉又說:“不必燙暖了,我只愛喝冷的。”薛姨媽道:“這可使不得,吃了冷酒,寫字手打顫的。”寶釵笑道:“寶兄弟,虧你每日家雜學旁收的,難道就不知道酒性最熱,要熱吃下去,發散的就快;要冷吃下去,便凝結在內,拿五臟去暖他,豈不受害?從此還不改了呢。快別吃那冷的了。”寶玉聽這話有理,便放下冷的,令人燙來方飲。

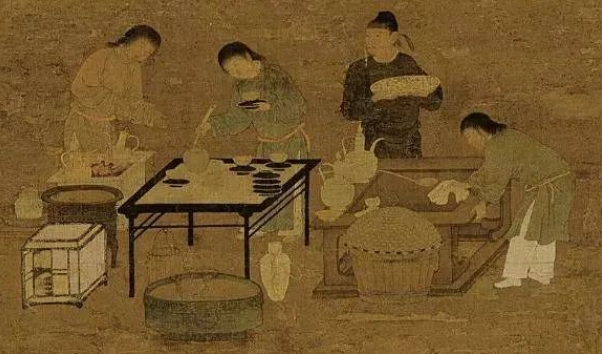

《文會圖》(局部)

(圖-北宋趙佶作,臺北“故宮博物院”藏)

▼

此外,古代由于詩詞興盛,大多數的詩人士子們還喜歡圍爐夜話,以大話、聊天、吟詩作對的方式驅散寒意。當然這時如擺上一席茶,茶席上暖暖的陶爐燒著炭火,也再應景不過。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|