絲綢之路上,不止是絲綢——羅曼諾夫王朝的中國(guó)情結(jié)

自長(zhǎng)安出發(fā),西向經(jīng)河西走廊,過(guò)新疆入中亞,聯(lián)通歐亞大陸,這條鑿空于張騫的通道,即是最為人知的陸上絲綢之路。而在這條道路貫通之前數(shù)百年間,或許更早,活動(dòng)于歐亞大草原上的游牧民族與商人們已開(kāi)辟了一條東西方交流的孔道,是為草原絲綢之路。

17世紀(jì)中葉以后,中俄建立直接貿(mào)易關(guān)系,一條起于北京,直抵圣彼得堡的貿(mào)易通道得以開(kāi)辟。這條通道的北線經(jīng)蒙古高原,自貝加爾湖西向,走的恰是草原絲綢之路故徑。而另一條支線則以新疆為中轉(zhuǎn),大量來(lái)自中亞的商人從這里把中國(guó)的貨物販運(yùn)到莫斯科乃至圣彼得堡,其中也有不少俄羅斯商人的身影。

在這條通道上,商人們帶來(lái)昂貴的皮毛,又把絲綢、瓷器、茶葉與有日常所用的粗布、棉花、煙草、藥材、香料等販回故鄉(xiāng);往來(lái)的使臣與僧侶載滿典籍踏上歸程,也為中國(guó)帶來(lái)了異域的文明。

茶葉餐桌上的寵兒

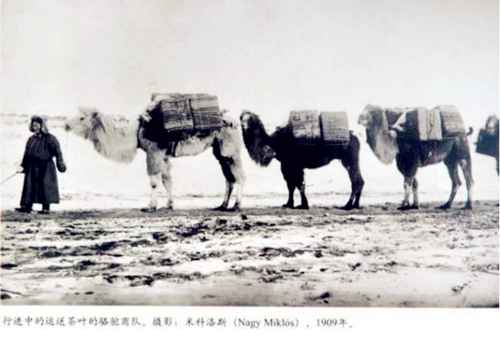

除了我們現(xiàn)在熟知的絲綢、瓷器等商品,來(lái)自中國(guó)的茶葉其實(shí)在中俄貿(mào)易中也占有相當(dāng)大的比重。這種后來(lái)被各階層普遍接受的飲品在俄國(guó)的傳播經(jīng)過(guò)了一個(gè)相當(dāng)?shù)倪^(guò)程,開(kāi)始由于數(shù)量少,極為珍貴,只在貴族中間飲用,后來(lái)逐漸擴(kuò)大到小貴族和其他富裕的人們中間。當(dāng)時(shí)俄羅斯商隊(duì)帶到歐洲的白毫茶被稱為商隊(duì)茶,在上流社會(huì)享有盛譽(yù)。

在“帝國(guó)夏宮”展的展廳里,有一套沙皇尼古拉一世的女兒、大公主奧莉加?尼古拉耶芙娜的茶具。這是她昂貴嫁妝中的一部分,由大茶壺、小茶壺、糖罐、奶油壺等組成。純銀鍍金,采用了鏤刻、雕刻等裝飾,典雅精美。不同于我國(guó)當(dāng)時(shí)的沖泡茶習(xí)慣,俄國(guó)人喜歡在喝茶的時(shí)候?qū)⑵渲箝_(kāi),并加入奶油、糖和其他調(diào)料,有時(shí)也吃蜜糖或果醬,并且往往搭配許多蛋糕、餅干、面包、烤餅等食物。

至于存放茶葉的器皿,也是格外奢華。展出的這個(gè)茶葉盒是木制的,中間有黃銅鍍金浮雕飾物“Thé”,是法語(yǔ)“茶”的意思。外層由對(duì)稱的花卉、卷邊和帶胡子人頭側(cè)面輪廓裝飾而成。因?yàn)椴枞~對(duì)水分和氣味敏感,因此都會(huì)用專門的盒子保存。而由于其價(jià)格不菲,所以盒子還會(huì)上鎖,鑰匙由女主人保管,足可見(jiàn)好茶葉的珍貴。

到17世紀(jì),更適宜于普通人民的磚茶才大量進(jìn)入到俄國(guó)人民中間,最初是福建的茶葉最為暢銷,至18世紀(jì)中葉,武漢羊樓洞成為銷往俄國(guó)的磚茶的最大供應(yīng)地。

瓷器擁有自己的房間

一手建起圣彼得堡的彼得大帝熱衷于歐洲文化,他曾經(jīng)親自帶領(lǐng)使團(tuán)前往法國(guó)學(xué)習(xí)優(yōu)秀的文化藝術(shù)和航海、建筑等科技,而此時(shí)的歐洲,“中國(guó)熱”已經(jīng)持續(xù)了很長(zhǎng)時(shí)間,這給緊跟歐洲流行的羅曼諾夫王朝也帶來(lái)了不小的影響。《尼布楚條約》和《恰圖克條約》簽訂以后,中俄貿(mào)易體系正式建立,雙方的交流進(jìn)入新的階段。來(lái)自中國(guó)的貴重商品有:生絲和絲織品、皮棉和棉制品、茶葉、瓷器,以及嵌螺鈿的器具、甘蔗、煙草、大黃、麝香等。

1744年,癡迷于瓷器的伊麗莎白女皇在圣彼得堡建立了俄羅斯帝國(guó)瓷器廠,這是歐洲最古老的瓷器廠之一。在之后的日子里,它為皇室提供了大量精美的瓷器,并充分結(jié)合了當(dāng)?shù)氐奈幕厣谱鞒隽藰O具藝術(shù)價(jià)值的器具。

現(xiàn)在展出的這套宴會(huì)用器皿,就是由帝國(guó)瓷器廠負(fù)責(zé)制造的,該套器皿一直用到20世紀(jì)早期。圖案源自法國(guó)皇家瓷器的制造中心,名為feuillesdechoux(卷心菜葉),因形似卷心菜葉子,故而名為卷心菜器皿系列。夏季,整個(gè)皇室從圣彼得堡搬入彼得夏宮,這套顏色清爽的器皿也隨之?dāng)[上了桌臺(tái)。

處于對(duì)中國(guó)藝術(shù)的喜愛(ài),葉卡捷琳娜二世下令重新裝修了大宮殿內(nèi)兩個(gè)名為“瓷器閣”的房間。房間內(nèi)部按照他們理解的中國(guó)風(fēng)格來(lái)裝飾,靠著墻壁擺放了許多來(lái)自中國(guó)的雕漆圍屏,用以展示收集到的各種珍貴的中國(guó)藏品。這幅油畫(huà)畫(huà)的就是“瓷器閣”,仔細(xì)去看,能發(fā)現(xiàn)房間中不少的“中國(guó)元素”呢!

文化遙想“詩(shī)與遠(yuǎn)方”

本次展覽中,有三幅漆板畫(huà)尤其引人注目。與彼得夏宮金碧輝煌的巴洛克風(fēng)格不同,這三幅畫(huà)是典型的中國(guó)傳統(tǒng)樣式。畫(huà)作整體以黑色為背景,用金色和銀色模仿漆板畫(huà),描繪的內(nèi)容正是他們所想象的中國(guó)絲綢織制的場(chǎng)景。盡管與真實(shí)的中國(guó)絲織作坊不盡相同,但卻證明當(dāng)時(shí)的俄國(guó),不僅對(duì)中國(guó)絲綢十分喜愛(ài),對(duì)其制作工藝、甚至是織工們的日常生活也有著相當(dāng)?shù)呐d趣。

羅曼諾夫王朝時(shí)期,隨著中俄聯(lián)系的加強(qiáng),文化領(lǐng)域的交流也迅速發(fā)展。根據(jù)《恰克圖條約》,俄羅斯定期派留學(xué)生來(lái)北京學(xué)習(xí)滿漢文和中國(guó)文化。100多年間,共有60余名學(xué)院、醫(yī)生、畫(huà)家、科學(xué)家和近百名神職人員來(lái)到中國(guó),其中不乏如比丘休、瓦西里耶夫、卡法羅夫等一流的漢學(xué)學(xué)者。這些傳教士及留學(xué)生被要求在中國(guó)大量收集中國(guó)文獻(xiàn)典籍,并將之帶回俄羅斯。道光年間,中俄雙方政府還互贈(zèng)圖書(shū)。商業(yè)的繁榮帶來(lái)了文化的需求,文化的深入又促進(jìn)了商業(yè)的進(jìn)一步增長(zhǎng),藥用的大黃、作為香料的八角茴香、產(chǎn)自南京的白棉布、四川的煙草以及樣式別致的珠寶和金銀器皿等等,這些都成為了羅曼諾夫王朝廣受歡迎的中國(guó)商品,中國(guó)文化隨著一件件商品、一本本書(shū)籍潛移默化地進(jìn)入俄國(guó)人的視野。在彼得夏宮,“中國(guó)情結(jié)”是一種潮流。

現(xiàn)在,俄羅斯依然是“一帶一路”大戰(zhàn)略的重要合作伙伴,我們通過(guò)各種渠道更多地交換著政治、經(jīng)濟(jì)、文化等各方面的資源。中俄兩國(guó)間是充滿生命力的長(zhǎng)遠(yuǎn)關(guān)系,在成都博物館舉辦的“帝國(guó)夏宮”展,不僅為廣大觀眾提供了一個(gè)了解俄羅斯的文化平臺(tái),而且從這些文物中,我們也能夠捕捉到一些歷史信息,從而對(duì)這個(gè)毗鄰而居的大國(guó)做出一點(diǎn)更深入的解讀。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|