漢字是世界上唯一沿用至今的古老文字系統(tǒng),是中國與世界溝通的橋梁,是人類文明的瑰寶。在中華民族形成、發(fā)展的歷史進(jìn)程中,漢宇是文明起源的基石,是維系國家統(tǒng)一、促進(jìn)民族融合的紐帶,更是承載中華文明奔騰不息的湯湯之水。

它是璀璨的大邑商,是煌煌的周禮,是巍巍的泰漢、萬邦來朝的盛唐,也是文化造極的兩宋,繼往開來的明清,是中華民族生生不息、歷久彌新的歷史長卷。

文字凝萬古之志,典籍承干載之思。時(shí)代更迭,斗轉(zhuǎn)星移,漢字的宇形與結(jié)構(gòu)、書寫的介質(zhì)與載體屢有變遷,但中國人的哲學(xué)思想倫理道德和審美情趣始終蘊(yùn)藏其中,于方寸之間演繹著一個(gè)民族的思維方式和生活態(tài)度,以其特有的堅(jiān)韌生命力和非凡的創(chuàng)造力跨越千年,見證古今。

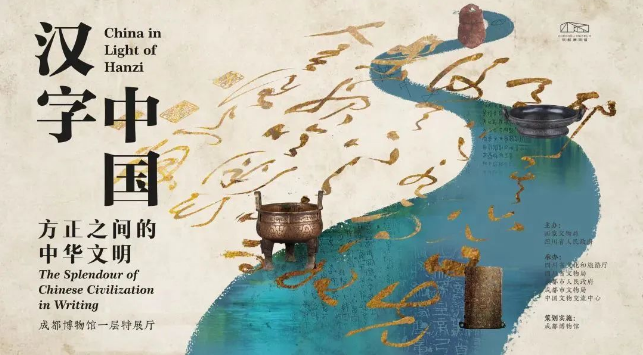

在成都博物館舉辦的“漢字中國——方正之間的中華文明”展覽由國家文物局和四川省人民政府主辦,全國20個(gè)省、直轄市,40家文博機(jī)構(gòu)鼎力支持,220件重磅文物精品悉數(shù)匯聚蓉城,展覽中一級文物70件,珍貴文物90%以上。

此次展覽是成都博物館建館以來規(guī)格最高,珍貴文物占比最高的文明史詩重磅大展。展覽展出的新中國成立后最重要考古發(fā)現(xiàn)之一的殷墟甲骨、史墻盤、晉公盤、秦公鐘、中山王圓壺、秦始皇二十六年銅詔版等國寶重器都是首次來蓉。

展覽以“源”“遠(yuǎn)”“流”“長”四字構(gòu)建講述脈絡(luò),見字剖意,解讀漢字與中華文明相生相發(fā),相互成就的光輝歷程。古人萃圖成宇,煥文明之光,是為“源”;文以載道,匯融天下,成統(tǒng)一之基,是為“遠(yuǎn)”;中華文明之流,載于漢字,福澤廣布,是為“流”;文脈綿延,承民族之志,歷久彌新,是為“長〞。

除“漢字中國”特展外,成都博物館還推出“尋跡巴蜀——四川地區(qū)考古新發(fā)現(xiàn)圖片展”“大美天府——四川地區(qū)文化和自然圖片展”“雕飾山河——川渝石窟與摩崖造像圖片展”三大配套展覽。

01序

走進(jìn)序廳,仿佛穿過鴻蒙初開的時(shí)光隧道,來到了文明初萌的節(jié)點(diǎn)。

序廳盡頭的賈湖刻符龜甲出土于賈湖遺址,是目前所知最早的漢字源頭。該龜甲上的刻符形似一只眼睛,自此,文明在混沌之中睜開雙眼,先民智慧匯成漫天星斗,照耀中華文明的湯湯之水奔騰不息,綿延至今。

02“源”

文明之源,萃圖成字,禮序乾坤,煥華夏文明之光。

在億萬年演化而成的神州洪土上,新石器時(shí)代先民們“仰觀象于天,俯觀法于地,旁觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠(yuǎn)取諸物”,孕育出豐富多樣的刻繪符號,以類萬物之情。而中華文明,在這些承載先民智慧的文明星芒映照下,成澗成溪,奔涌向前。

至晚于商代,漢宇已走過漫長的“童年時(shí)代〞,形成了體系完備的甲骨文,這也是迄今東亞地區(qū)所知最早的成熟文字,從中可窺見三千年前商文明的璀璨光芒。

周人在繼承商文化的基礎(chǔ)上,藏禮樂于青銅,銘鑄出吉金之上的煌煌周禮。春秋戰(zhàn)國,此起彼落的變法革新,諸子并出的百家爭鳴推動(dòng)了文字的普及發(fā)展,在聚民智以成典籍的浩蕩洪流中沉淀出中國第一個(gè)思想文化的高峰。

03“遠(yuǎn)”

文以載道,廣播宇內(nèi),匯融天下,成統(tǒng)一之基。

公元前221年,秦始皇盡七世之烈,平定天下,建立起中國第一個(gè)封建集權(quán)國家。“書同文字”政策的實(shí)行,保障了秦法在更廣闊疆域內(nèi)的施行,奠定了國家統(tǒng)一的基礎(chǔ)。

漢代大一統(tǒng)政體下,經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文化自信,中原先進(jìn)的技術(shù)、文化以文宇為載體傳播至邊塞地區(qū),真正從文化、思想上建立起多民族的統(tǒng)一國家,締造了中國歷史上第一個(gè)有史籍記載的盛世。

在魏晉南北朝的民族熔爐中,漢字是維系民族交流、促進(jìn)民族融合的重要紐帶,最終生發(fā)出融匯萬邦、中正平和的盛唐氣度。

在唐文化的滋養(yǎng)下,漢字書寫體系日趨完善,楷書成為通行至今的漢字正體,書寫出中華民族一以貫之的決決文脈。

04“流”

中華文明之流,載于漢宇,惠澤天下,滈汗萬方。

漢字的發(fā)展推動(dòng)了書寫載體的革新,在對技藝的推敲、對規(guī)律的總結(jié)、對民生的眷念中,中華民族展現(xiàn)出非凡的創(chuàng)新精神與創(chuàng)造偉力。

漢唐之際,四大發(fā)明居其二的造紙術(shù)和印刷術(shù)發(fā)展成熟,紙、墨、印有機(jī)地結(jié)合在一起,首次實(shí)現(xiàn)了文化信息的大批量、高速度復(fù)制,帶來了人類文明傳播的飛躍式發(fā)展。

在兩宋“文治天下”的理念下,文教經(jīng)典以印刷品的形式在社會(huì)中廣泛傳播,加深了各階層之間的文化認(rèn)同,使中華文化“造極于趙宋之世”。

同時(shí),憑借造紙術(shù)和印刷術(shù),漢字得以在更廣闊的天地間自由延伸,增進(jìn)了中華文明的對外交流,也深刻影響了世界文明進(jìn)程。

·遼契丹文柄鈕銅官印 天津博物館

05“長”

文脈綿延,如萬古江河,承民族之志,歷久彌新。

在漫長悠久的歲月里,漢字不僅描繪了中華五千年的歷史長卷,更體現(xiàn)著中華文明獨(dú)一無二的哲學(xué)思想、申美體系、才情氣質(zhì),也彰顯著每個(gè)時(shí)代獨(dú)特的的精神氣象。從顏真卿筆鋒雄健,刻家門風(fēng);骨,到右軍共太白豪情,慰翰墨長存,尊仁重禮、敬道穆義、家國一體觀念,深植根于中華民族血脈之中。

宋元明時(shí)期,中國文人群體精神崛起,他們懷抱理想,修身致知,以筆為犁,以紙為田,耕心不輟,“先天下之憂而憂”“為天地立心,為生民立命〞。對他們而言,漢字的書號不僅是技巧的打磨,更是人格的修煉,時(shí)代的擔(dān)當(dāng)。這些優(yōu)美的文字及其所表達(dá)的人文精神,是經(jīng)過歷史洗禮的中華文明的永恒坐標(biāo),是光陰流轉(zhuǎn)、歲月積淀的華夏民族之魂。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|