杭州站,杭州城百姓習慣它叫“城站”,她穿越了自清朝末年至新中國成立的百年時空,是一部色彩厚重的文學史書。經歷了不同的歷史時代,見證過太多的風云變幻,仿佛每一磚瓦都鐫刻著歷史的印記,構成了杭州獨有的歷史文化。

1、應運而生蹣跚起步1906-1911

1897年(光緒二十三年)英國向清政府提出修建滬寧(上海至南京)及蘇杭甬(蘇州經杭州至寧波)鐵路。1898年10月誘迫清政府草簽了《蘇杭甬鐵路草約》。1905年,美國商人也蠢蠢欲動,圖謀壟斷承攬浙贛鐵路的建造業務。

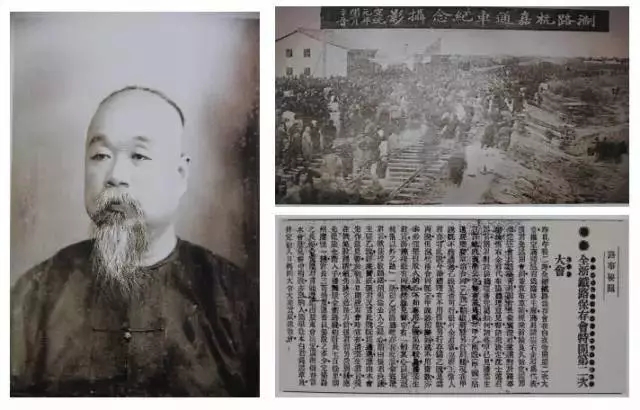

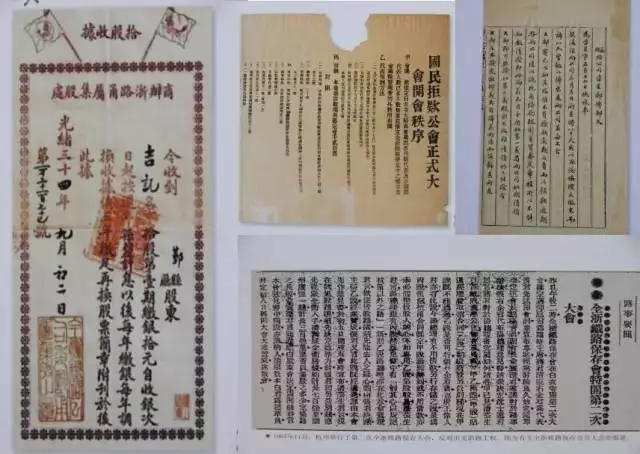

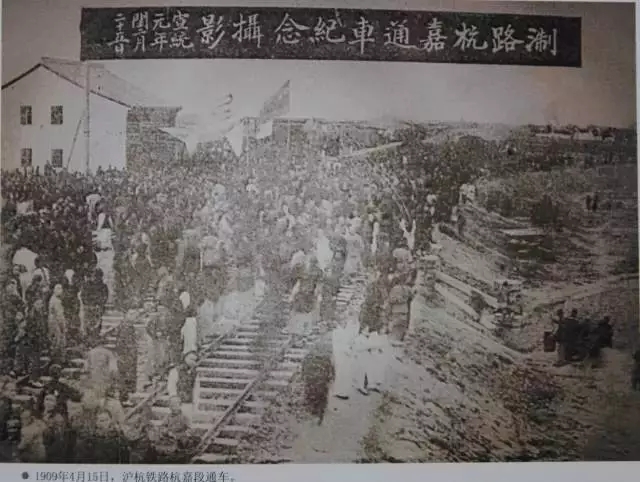

西方列強的巧取豪奪激起了浙、蘇兩省愛國紳商的義憤,不僅拒不承認合同、堅決不用公款,而且強烈要求廢除該約。為此,浙江省成立了商辦的“浙江全省鐵路有限公司”,推選浙江紳商、原兩淮鹽運使湯壽潛(1856-1917)為公司經理,著手籌辦浙江的鐵路建造事宜。他頂住來自清廷和列強的重重壓力,從杭州閘口起,經南星橋、清泰門、艮山門的城墻外地段到拱宸橋修建一條江墅鐵路支線(全長16.135公里)。

“清泰站”便是杭站的前身,作為中國最早一批建設的車站,見證著杭州城進入鐵路時代的歷史變遷,也由此翻開了杭站歷史的第一頁。1909年開始修建杭州城內的火車站,1910年才將清泰門站遷移至城內,改稱“杭州站”,因是城內之站,所以人們又習慣稱“杭州站”為“城站火車站”。

2、內亂外患步履維艱1911-1949

從辛亥革命推翻清政府1911.10.10-1912.2.12到中華人民共和國成立的38年中,中國社會飽受內亂外患之苦,政局動蕩,經濟凋敝,鐵路發展也隨之飄搖沉浮,進程相當緩慢。設備陳舊,管理落后,運輸效率十分低下。

孫中山就任中華民國臨時大總統后立即頒布命令,指出“富強之策,全籍交通,亟宜從速興建”。1919年秋,在他的《實業計劃》中提出了在中國修建10萬英里鐵路的設想。

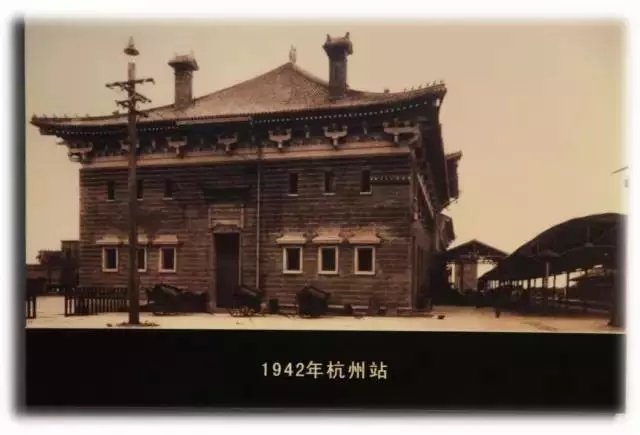

杭站第二次重建

1937年7月7日,盧溝橋事變,抗日戰爭爆發。12月24日,杭州淪陷,城站被炸毀。杭州城站后經修復,再搭出臨時棚才勉強維持運營。

新建的杭州站采用日本奈良時期的古建筑形式,磚木混凝土結構、大屋頂、綠色琉璃瓦、清水墻體、斗拱飛檐,檐口角上有4個鐵鈴,成為杭州的標志性建筑,這一建筑一直延用到1997年。

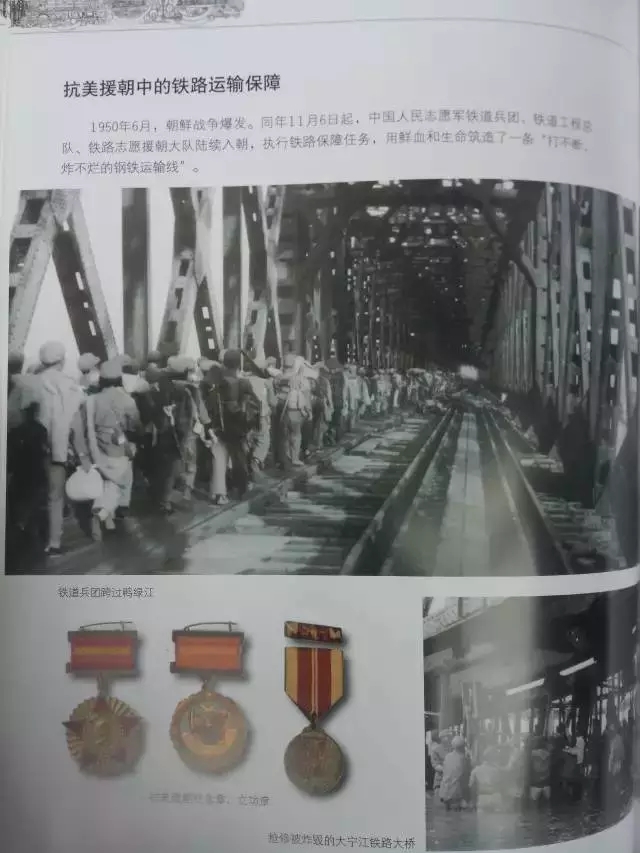

3、多難興站艱苦創業1949-1978

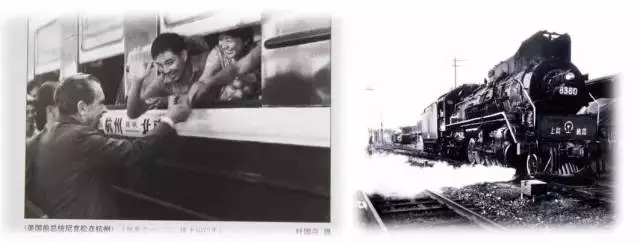

▲中美建交,尼克松在城站

新中國成立后,杭州站克服重重困難,迅速重組發展,為促進國民經濟發展提供有力的保障。中華人民共和國成立后,中國鐵路在恢復舊線的基礎上,開始了大規模的新線建設和既有線改造,鐵路建設取得了重大的進展,相繼建成了一批重要干線。

4、勵精圖治欣欣向榮1978-1997

從20世紀60年代開始,中國鐵路重點在中東部地區一些繁忙干線增建二線,集中力量加速西部地區鐵路建設,組織30萬鐵路職工和鐵道兵開展西南鐵路大會戰,建成了一批重要干線和樞紐,電氣化鐵路發展,路網結構得到明顯改善。

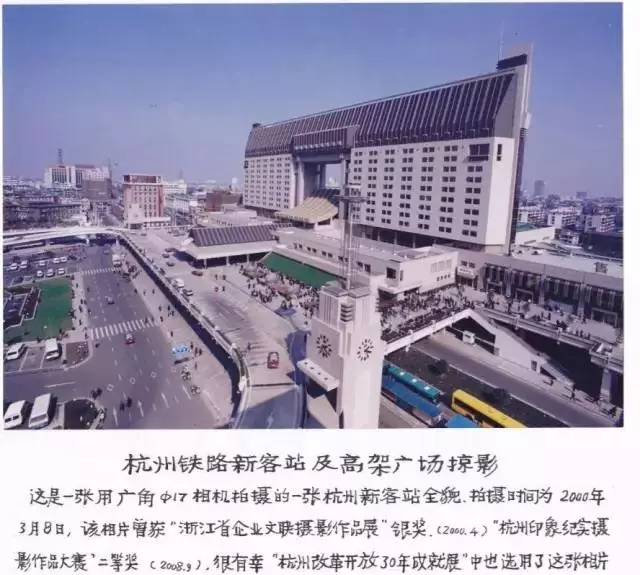

杭站第三次重建

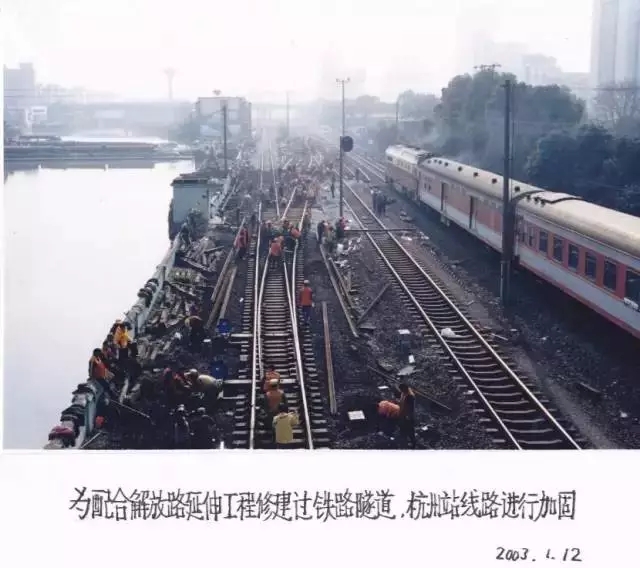

改革開放之后,中國鐵路有了長足的進步,現代化進程明顯加快,杭站隨之迎來了新的重大變革。早在上世紀八十年代末,隨著杭州客運量的日益增加,城站已經不能適應發展的需要,1997年6月26日至8月15日杭州站舊站被拆除。

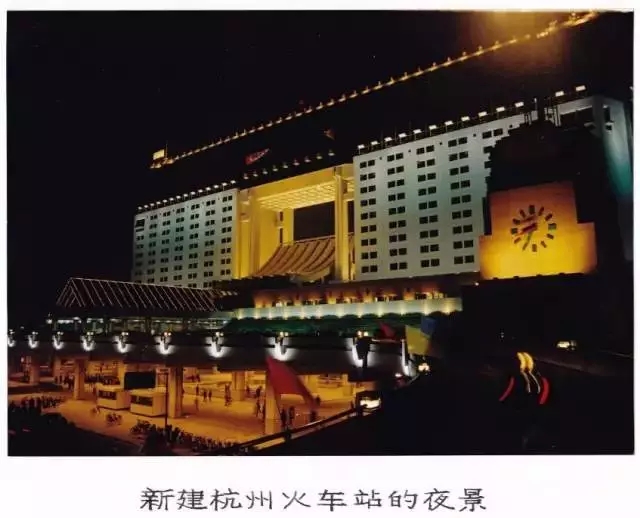

新城站于1999年12月28日正式啟用,為了讓人們不要忘記杭州城站的來歷,在1999年12月28日杭州新客站正式啟用時,在新客站的正前方國旗旗桿下紫紅色的花崗巖上書寫了“杭州城站”四個金光閃閃的大字。

5、追風逐夢前程似錦1997-至今

迎著改革開放的春風,吹生了杭州鐵路空前的發展。近幾年來,隨著國家鐵路的快速發展,長三角鐵路運輸網絡已基本形成,車站運輸經營持續高位增長,對長三角地區的經濟增長、商業旅游、便利交通起到了較好的拉動效應。

如今的杭州站是匯集城市快速公交系統、軌道交通和各類車輛等多種交通方式的大型的綜合客運交通樞紐。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|