山西琺華器誕生于元代潞州、澤州、蒲州一帶,它是在漢綠釉、唐三彩、遼金三彩基礎之上,至元代創燒于山西。清代學者許之衡在《飲流齋說瓷》中述:“法花之品萌芽于元,盛行于明。”在山西,人們通常把帶有天藍釉及茄皮紫色釉的陶胎琉璃釉器稱之為“琺華”或“法華”。

它是以多種釉色為基調的低溫彩釉陶器。其上承唐宋三彩余韻,因華美莊嚴,故以“琺華”名之。另一說法是“琺華”一詞原始于晉地方言俚語,意為粉花、粉畫。由于晉東南人“法(琺)”、“粉”不分,外地人誤“粉”為“琺”,加之明景泰年間宮廷琺瑯罕跡于民,色彩鮮麗斑斕,山西琺華彩亦雍容華貴,且同有“琺”字,琺華器的色澤釉彩及其刻繪藝術有過之而無不及,故而將“粉花”轉詞為“琺華”,這美麗的意外倒也給琺華器增添了些許神秘的傳奇色彩。琺華名稱有:“法花”、“琺花”、“粉花”、“琺璍”,現在常用“琺華”。

“其藍如深色寶石之藍,其紫如深色紫晶之紫,其黃質如金箔,惟比金箔色略深透耳,孔雀綠一色尤為鮮艷,垂釉之處亦不發黑,其釉上之綠比他釉另外透亮,與綠水一般,其底里之綠與翠玉之菠菜綠同……”

——趙汝珍《古玩指南》

▲圖1明代彩釉地獄賞善判官像倫敦大英博物館藏

▲圖2明代彩釉青面地獄判官像H:136cm倫敦大英博物館藏

▲圖3明早期藍釉琉璃武士像永樂宮

琺華與三彩琉璃胎質的區分:琉璃屬于白坩土胎和紅黏土胎,南方琉璃也有高嶺土胎質地的,皆致密堅硬且厚重。而琺華屬于陶胎,用陶土作胎,部分施化妝土再施釉,琺華胎相較琉璃胎粗松,且輕薄,琺華胎還有一定吸水性。南方的琺華瓷以高嶺土為胎,胎體輕薄,胎質細膩。

▲圖4明代三彩琉璃鴟吻納爾遜阿特金森博物館藏

▲圖5明早期三彩琉璃鴟吻

琺華與琉璃的釉色區分:琺華常見釉色以孔雀藍釉、葡萄紫釉為主,配以黃、綠、褐等色。而琉璃釉色以黃釉、綠釉、藍釉為主,配以白釉、黑釉、紫、紅等其它顏色釉。

▲圖6明弘治十三年(1500年)三彩觀音像陽城喬氏匠人喬彬制美國普林斯頓大學美術館藏喬彬,活躍于明成化、弘治年間。署刻他的名字的造像,還有美國大都會藝術博物館藏的兩件(套)。其中一套佛陀涅槃與侍從群像最為讓人震撼(圖6)。

琺華與琉璃的使用區別:琉璃多用于古建筑頂上的構件,有少量的造像、香爐、其它擺件等。琉璃構件一般器形較大,最大的琉璃構件有三米之高。琺華器則多為造像、器具擺件等,少有大件器物。最大的琺華器不超過一米高,常見都在40厘米以下。

▲圖7明早期三彩琉璃鳳鳥紋構件永樂宮

▲圖8元代琉璃套獸構建永樂宮

▲圖9明代三彩釋迦牟尼佛坐像舊金山亞洲藝術博物館藏

琺華的窯口:琺華窯場大致可分為南北兩大窯場。南方主要是指景德鎮為主。北方主要以山西窯場為主,細分有:澤州(今陽城、晉城、高平)、潞州(今長治)、蒲州(今永濟)、平陽(今臨汾)、絳州(今絳縣)、晉中介休(今介休洪山鎮)、陽泉(今平定)、汾州(今汾陽)太原懷仁。經過筆者調查陜西銅川、山東淄博、河北邯鄲(今峰峰礦區)也有小型燒造琺華器的窯口,其產量及生產規模很小。北方產地的琺華從胎釉上不易區分具體窯口,因胎釉和制作工藝都極為相近,根據筆者調查,此與山西琉璃匠師技藝傳承有密切關系。以下為民國時期收藏鑒賞家趙汝珍《古玩指南》一書中對琺華器產地的描述:

“蒲州一帶所出者,系元代末年之物,其胎純系土定胎……潞安、澤州一帶所出者,系明代初年之物,以透花瓶罐等件為最多,其胎有江沙、白沙兩種,其胎質極糟,其性極糠,以刀刮之,其屑即落,其釉亦系玻璃釉,為各色較元末略灰耳。平陽、霍州一帶所出者,系明代中年之物,瓶罐等件多不透花,其胎半缸半瓦,其釉略混,其黃釉之處亦略薄,其藍色略發紫,其底與里之綠亦略黑,其釉雖系料釉,仍略透亮……江西九江所出者,系明末清初之物,其胎純系白瓷胎,其釉系青金石,其白類新象牙,其余各色與前尚無甚分別,惟其樣式比各省所出者玲瓏耳。”

——趙汝珍《古玩指南》

▲圖10明弘治十六年(1503年)三彩琉璃佛陀涅槃及弟子像陽城喬氏匠人喬彬制美國大都會藝術博物館由一件群雕像和五件單體人物雕瓷像組成,再現了兩千五百多年前佛陀涅槃時的場景。吉祥臥中的佛陀身金黃色,閉目安詳涅槃;八大弟子或坐或跪或立,捶胸頓足,抹淚悲泣,神態各異。

▲圖11明代山西窯琺華關公像私人收藏

▲圖12明代山西窯琺華真武大帝像私人收藏

琺華的工藝:琺華器物有種“瀝粉工藝”,借助泥塑而來,是在陶胎表面用帶管的泥漿袋勾勒出凸線的紋飾輪廓,再分別以各種色料填出底子和花紋,然后入窯燒成。多見于罐、瓶器物之類。琺華人物造像儒釋道皆有,人物大多施化妝土,半掛釉,即人物正面施釉,背面露胎。且人物大量使用翻模制作,后期有修飾品。多見于佛像、菩薩、武將、人物等。在技術上澤州和蒲州所產的琺華最精,其它產地相較粗糙。

▲圖13明代三彩道教神明像H:114.4cm2020年7月香港佳士得成交價:HKD3,725,000

琺華的年代:三彩陶瓷的發展,一直以曲線的形式向前發展,在漫長的歷史演進過程中,古代匠人們不斷創新使其門類逐漸豐富起來。它延續漢魏綠釉、唐三彩、遼金三彩,元代開始技術成熟,并創燒出琺華器,至明代達到鼎盛,清代以后逐漸落末,不過三彩瓷的燒造時至今日仍在延續。三彩琉璃其中的一個分支琺華器,創燒于元中期,元晚期技術逐漸成熟,至明初永樂時技術更加純熟、燒造地區分布廣泛,明代中期,景德鎮仿制琺華成功,由于釉色胎脂更加精細,逐漸取代了山西產琺華器。清代雍正之后,琺華器逐漸停止燒造,這項高超的工藝技術從此消失。近年來又開始復燒,并取得成功。

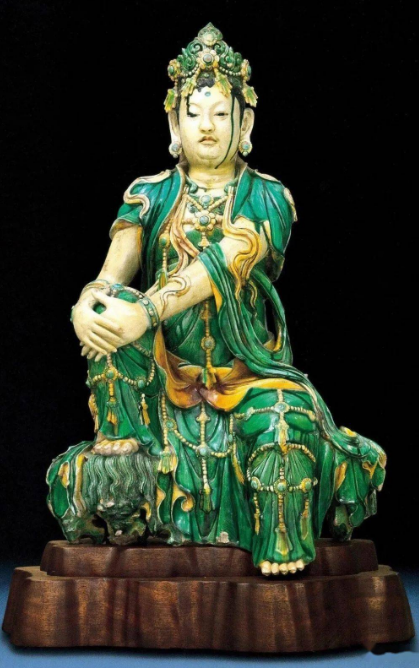

▲圖14明代三彩琉璃觀音坐像北京首都博物館藏2002年國家文物局184萬元拍賣購入

▲圖15明嘉靖-萬歷琺華彩胡人獻寶像私人收藏

▲圖16明嘉靖-萬歷三彩胡人獻寶燭臺私人收藏

琺華的價值:晚清民國時期中國古玩市場活躍,大量的琺華精品于此時流出海外。與元青花、永宣青花、成化斗彩相比,琉璃琺華器代表作的藝術性、豐富性要明顯高出,審美也明顯更具世界性。琺華器受到當時眾多收藏家的親睞,其中以北京達古齋霍明志、盧吳公司盧芹齋最為出名。現今海外歐美國家著名的博物館、收藏機構和個人都有不少精品收藏。琺華造像和器物的精品數量之多無法統計,只有少量的琺華器被國內的博物館和民間私人藏家收藏。相對而言,由于國內博物館收藏琺華器數量少,精品稀缺,對琺華器的研究相對滯后。近十年來隨著互聯網的興起,加快了信息交流,琺華器才有了一定的關注熱度。

▲圖17明代三彩觀音坐像H:89.8cm盧芹齋舊藏2011年6月香港佳士得成交價;HKD4,580,000

▲圖18明代三彩琉璃護法獅子一對1992年蘇富比拍賣

▲圖19明代琺華花鳥紋大罐高:44.5cm日本大阪東洋陶瓷美術館藏此罐采用彩畫技術中的立粉方法,在陶胎上用特制帶管的泥漿,圈出凸線的紋飾輪廓,再分別以色料填出底子和花紋色彩,入窯燒成。這類工藝靈感來源于泥塑,又稱瀝粉。

據民國時期的收藏鑒賞家趙汝珍所著《古玩指南》一書記載:“由于法花質釉的情形與元代的瓷器物相近,故人們多認為它是始自元代。明代法花的用途較為廣泛,故法花在釉質等一切方面都要比元代進步。清初中國民間尚有制造法花的,雍正以后則停止制造。”琺華器在短短三四百年的發展史中,其生產和制作工藝水平達到了空前絕后的高度。古代的匠人們以其復雜而特殊的制作工藝和艷麗而明快的低溫彩釉燒造出莊嚴華美的琺華器,成為中國陶瓷發展史上具有獨特歷史地位的一朵奇葩。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|