“正月正,舞龍燈”“二月二,龍?zhí)ь^”“三月三,祭龍王”“五月五,賽龍舟”“六月六,曬龍袍”……吃龍須面,品龍井茶,擺龍門陣……

幾乎每一個(gè)喜慶祥和的日子,都少不了龍的影子。龍是中國(guó)等東亞區(qū)域古代神話傳說(shuō)中的神異動(dòng)物,作為中國(guó)文化的代表性元素,已經(jīng)融入我們的衣食住行,滲進(jìn)社會(huì)的方方面面。

劉禹錫有詩(shī)云:“山不在高,有仙則名。水不在深,有龍則靈。”似乎一旦沾上“龍”字,便有了靈性。

“古老的東方有一條龍,它的名字就叫中國(guó);古老的東方有一群人,他們?nèi)际驱埖膫魅恕泵慨?dāng)耳畔響起這首歌,每位漂泊海外、僑居異鄉(xiāng)的炎黃子孫都會(huì)熱血沸騰、心潮澎湃,強(qiáng)烈的民族自豪感便油然而生。

中國(guó)人為什么對(duì)“龍”賦予了這么多神圣的光環(huán)呢?

山海經(jīng)中的應(yīng)龍(明代圖繪)

東漢文字學(xué)家許慎在《說(shuō)文解字》中對(duì)龍做了解釋:“龍,鱗蟲之長(zhǎng),能幽能明,能細(xì)能巨,能長(zhǎng)能短,春分登天,秋分而潛淵……”

甲骨文“龍”字的變化

其實(shí),從遠(yuǎn)古時(shí)代開(kāi)始,我們的神龍就騰云駕霧,遨游在歷史里。歷代的龍的形象,隨著時(shí)代的變遷逐漸演化為一種“角似鹿、頭似駝、眼似兔、頸似蛇、腹似蜃、鱗似魚、爪似鷹、掌似虎、耳似牛”的神物。

東晉畫家顧愷之所繪《洛神賦圖》的宋代摹本,洛神神女所御龍舟真的是龍?jiān)诶嚒?/span>

它矯健、機(jī)靈、勇猛,擁有偉岸高貴的身軀、綺麗絢爛的色彩和超強(qiáng)無(wú)比的力量;它縮小如蠶蟻,伸展可遮天,神通廣大,法力無(wú)邊;它能呼風(fēng)喚雨,救黎民于水火;它能騰云駕霧,翻攪四海云天;它是神靈的象征,掌管著五湖四海;它是權(quán)利的象征,坐擁著華夏九州;它是福瑞的象征,彰顯著喜慶吉祥。

經(jīng)過(guò)數(shù)千年的文化積淀,龍的形象早已被世人熟知和接受,已經(jīng)成為中國(guó)文化的代表性元素,在建筑、瓷器、玉器、服飾、繪畫、錢幣等器物上都留下了印跡。

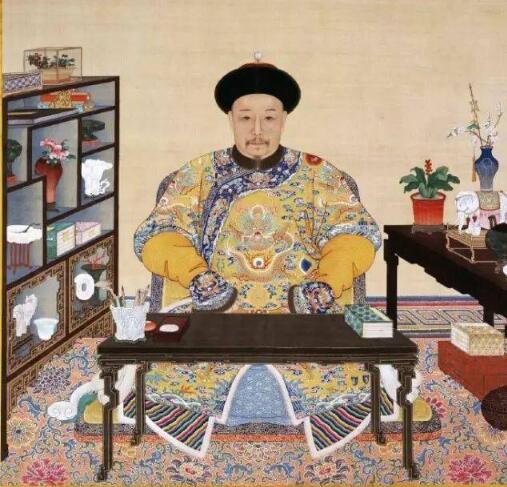

服飾上的龍

龍紋在服飾上的運(yùn)用主要體現(xiàn)在皇家服飾,龍紋是皇帝服裝上最顯著、最高貴的紋樣,象征真龍?zhí)熳游ㄎ要?dú)尊、至高無(wú)上的政治權(quán)威。

皇帝龍袍除領(lǐng)、袖口所飾的龍紋外,全身共飾龍九條,其中里襟的升龍穿著時(shí)并不顯露。由于兩肩龍紋前后皆可見(jiàn),龍袍穿上后無(wú)論前身或后背都有五條龍,巧妙地暗合了“九五之尊”的說(shuō)法。

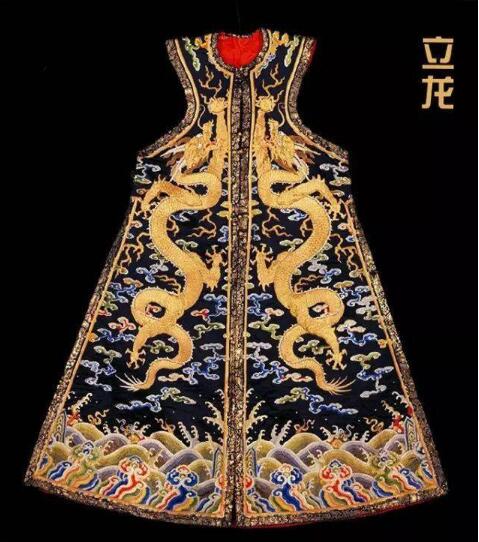

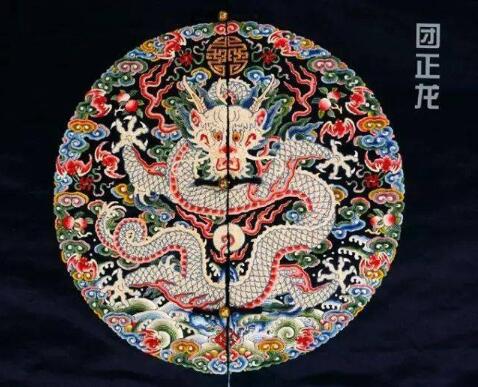

清代龍紋基本有正龍、行龍、立龍和團(tuán)龍四種。

正龍常見(jiàn)于皇帝和皇后朝袍或龍袍的兩肩、前胸及后背,行龍常見(jiàn)于下擺,團(tuán)龍多見(jiàn)于皇帝袞服和皇后龍褂的兩肩及前胸后背,立龍較為少見(jiàn),多飾于皇后的朝褂上。

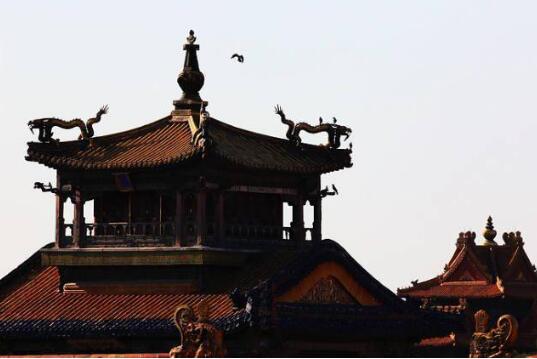

建筑上的龍

龍吻

正吻是中國(guó)宮殿建筑屋頂所用裝飾物,明清兩代時(shí),以龍為吻形,所以又叫龍吻。龍吻不但是一種重要的裝飾物,而且由于它銜接了殿頂正脊于垂脊之間的重要關(guān)節(jié),從而起到了使殿頂更加封閉、牢固、防止雨水滲入之作用。

▲琉璃瓦龍吻

龍吻表面飾龍紋鱗甲,四爪騰空,龍首怒目,張口吞住正脊,脊上插有一柄寶劍。相傳,這是怕龍吻擅離職守逃回大海,因而把它死死地鎖在屋脊上,使其不能騰飛。最大的龍吻位于故宮太和殿的殿頂上,由13塊琉璃件構(gòu)成,總高3.4米,重4.3噸。

青龍紋瓦當(dāng)

瓦當(dāng)又稱“瓦頭”,是古代中國(guó)建筑中覆蓋建筑檐頭筒瓦前端的遮擋,用于裝飾美化和保護(hù)建筑物檐頭的建筑附件。

▲圖中屋檐圓形的陶片,即為瓦當(dāng)

漢代時(shí),四神瓦當(dāng)盛極一時(shí),在皇家建筑中青龍紋瓦當(dāng)與白虎、朱雀、玄武瓦當(dāng)組成四神紋瓦當(dāng),分施于東、西、南、北不同方位的殿閣之上。

金龍和璽彩畫

彩畫原是為木結(jié)構(gòu)防潮、防腐、防蛀所用,后來(lái)才逐漸突出其裝飾性,宋代起成為宮殿不可缺少的裝飾藝術(shù)。和璽彩畫在清代是一種最高等級(jí)的彩畫,畫面中象征皇權(quán)的龍鳳紋樣占據(jù)主導(dǎo)地位,構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn),圖案復(fù)雜,大面積使用瀝粉貼金,花紋絢麗,十分壯麗。

▲色彩斑斕、構(gòu)圖豐富的彩畫

和璽彩畫主要用于紫禁城外朝的重要建筑以及內(nèi)廷中帝后居住的等級(jí)較高的宮殿,如太和殿、乾清宮、養(yǎng)心殿等宮殿多采用“金龍和璽彩畫”;交泰殿、慈寧宮等處則采用“龍鳳和璽彩畫”;而太和殿前的弘義閣、體仁閣等較次要的殿宇使用的則是“龍草和璽彩畫”。

其中“金龍和璽彩畫”圖案以各種姿態(tài)的龍為主,以表示“真龍?zhí)熳印敝粮邿o(wú)上的意思。

▲金龍和璽彩畫

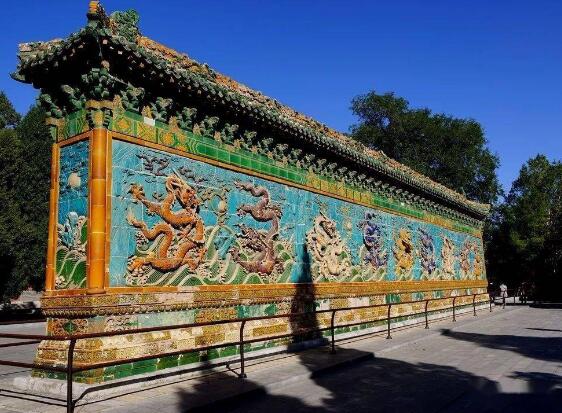

九龍壁

九龍壁屬于影壁的一種。影壁是中國(guó)傳統(tǒng)建筑物大門外正對(duì)大門以作屏障的墻壁,由“隱避”演變而成,門內(nèi)為“隱”、門外為“避”,以后就慣稱影壁。中國(guó)的龍壁有一龍壁、三龍壁、五龍壁、七龍壁、九龍壁等多種形式。這幾種形式以九龍壁最為尊貴,常見(jiàn)于皇帝、王后以及王公的宮殿正門。

故宮九龍壁上的五爪龍

山西大同市內(nèi),有一座原為明太祖朱元璋的第十三子朱桂代王府前的照壁,長(zhǎng)達(dá)45.5米,高8米,厚2.02米。壁上雕有九條七彩云龍,有的撥風(fēng)弄雨,有的騰云欲飛,栩栩如生,各具姿態(tài)。

▲山西大同九龍壁

藻井

藻井就是一種高級(jí)天花,是室內(nèi)頂棚裝飾,主要分布在皇家宮殿(故宮)、敕建敕封寺廟、陵寢碑亭等地方。清代時(shí)的藻井較多以龍為頂心裝飾,所以藻井又稱為“龍井”。

普陀山法雨禪寺圓通殿內(nèi)的九龍?jiān)寰侵袊?guó)古代龍井一絕。“九龍?jiān)寰卑垂艠愕溲诺木琵垜蛑閳D案雕刻而成,一條龍盤頂,八條龍環(huán)八根垂柱昂首飛舞而下。

龍?jiān)卦诠沤ㄖ系倪\(yùn)用還有很多,龍柱、龍檐、龍墻、窗雕……各式各樣體態(tài)的龍的出現(xiàn),也讓建筑多了份莊嚴(yán)、多了份肅穆!

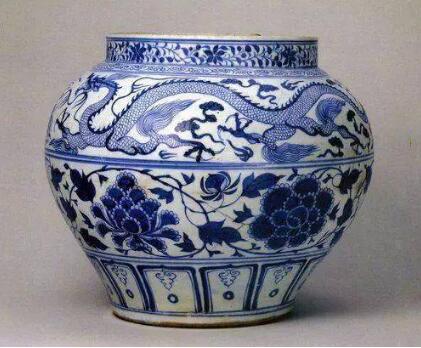

瓷器上的龍

瓷器上的龍紋,約在五代之后方才逐漸出現(xiàn)。隋唐時(shí)期出現(xiàn)了特殊的龍耳瓶,瓶耳修長(zhǎng)作龍形,以龍首銜住瓶口,無(wú)論單耳或是雙耳均是如此。五代時(shí)期的越窯器,龍紋常被取為主要的紋飾,裝飾手法亦較精良,在其身上刻劃龍紋,蜿轉(zhuǎn)有力,造型以全是唐龍之延續(xù)。宋代瓷器上龍紋出現(xiàn)較多。

元代青瓷初仍多作印花龍紋,至青花瓷器燒造成功之后,瓷器上龍紋數(shù)量大增。元代龍紋體態(tài)輕盈,矯健有力,是其共同特征,無(wú)論是筆繪,或是堆畫,大都呈小頭、細(xì)頸,四足露骨有力,而且頭部描繪簡(jiǎn)單,所附毛發(fā)亦較松散,在整體感覺(jué)上,它是野而不馴,具有威猛無(wú)比的神力,在傳統(tǒng)信仰上,龍司布雨,故所作龍紋,多為飛天狀,以喻其云游四海,以降甘霖。

“角龍”,即頭上長(zhǎng)角的龍。

“應(yīng)龍”,指有翼的龍。

“夔龍”,東漢許慎的《說(shuō)文解字》中解釋:“夔,神魅也,如龍一足。

“螭龍”,古代傳說(shuō)中一種沒(méi)有角的龍。

明代龍紋與元龍相較,又見(jiàn)變化,明初龍紋頭部變大,較具平衡感,身軀與四肢較為粗壯,毛發(fā)濃密較齊整,整體比率較為勻稱。至明宣德時(shí),五爪龍成為官窯器之標(biāo)準(zhǔn),龍相亦呈威武端莊。明代中期之后,龍的矯健、威猛氣勢(shì)逐漸消失,更加溫馴而無(wú)野性,龍身平整缺乏變化。明晚期之后,龍紋又現(xiàn)另一面貌,有更簡(jiǎn)化而趨率真自然之趣味。龍身不再精心描繪,平面無(wú)立體感。

清代龍亦沿明制,以五爪位帝王專用,而且限制極為嚴(yán)格。自康熙起,龍之型式又恢復(fù)雄偉健碩之態(tài),龍的頭部描繪更加仔細(xì)而且繁復(fù)。龍的描繪極為精細(xì)莊重,燒堿有粗率潦草之龍紋出現(xiàn)。清代瓷夭矯蜿蜒、龍游天地的那種自由活動(dòng)的生動(dòng)感,更像是一種裝飾、象征的圖案。

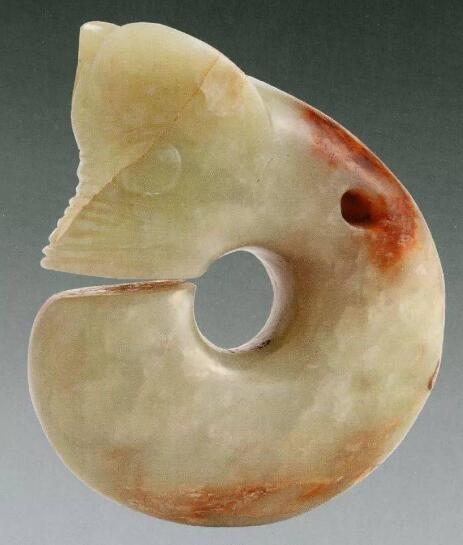

玉器上的龍

龍紋在玉器上出現(xiàn)是從新石器時(shí)期開(kāi)始的,一直到清代,經(jīng)過(guò)了幾千年的變化,形成了各時(shí)代獨(dú)有的特征。我國(guó)最早的玉雕龍紋,出現(xiàn)在新石器時(shí)期的紅山文化。

玉雕龍

西周玉蟠龍

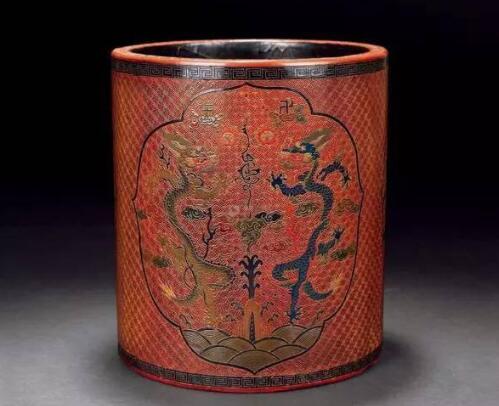

漆器上的龍

歷經(jīng)商周直至明清,中國(guó)的漆器工藝不斷發(fā)展,達(dá)到了相當(dāng)高的水平。中國(guó)的熗金、描金等工藝品,對(duì)日本等地都有深遠(yuǎn)影響。漆器是中國(guó)古代在化學(xué)工藝及工藝美術(shù)方面的重要發(fā)明。漆器上的龍,更顯莊嚴(yán)肅穆!

嘉靖漆器龍紋筆筒

書法中的龍

書法中的龍意象,兼容并蓄,各種字體韻味兒十足,特別是歷代名家手中的“龍”,揮筆書寫的不僅是一種字符,也是一種對(duì)于龍姿態(tài)的傳神表達(dá)。

王羲之書龍保帖

數(shù)千年來(lái),作為蘊(yùn)涵著喜慶祥和、繁榮昌盛之意的中國(guó)龍文化,已經(jīng)成為中華民族綿延起伏、生生不息的神圣象征。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|