統一西藏的吐蕃王朝瓦解后,政權進入混亂時期,在此之后建立的古格王國是吐蕃末代贊普朗達瑪之孫吉德尼瑪袞第三子德祖袞的封地。古格王朝的前身可以上溯到象雄國,王朝的建立大概從9世紀開始,到17世紀結束,前后世襲了16個國王。它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地區建立的地方政權,其統治范圍最盛時遍及阿里全境。它不僅是吐蕃世系的延續,而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足點,并由此逐漸達到全盛。因此古格王朝在西藏歷史上具有重要意義。

發現考古

古格王朝在很長一段時間是消失的狀態,也因此很多人并不知道有這樣的王朝存在,直到中國的文物考古工作者1979年對古格故城的首次考察。1981年的《文物》雜志上發表了《阿里地區古格王國遺址調查記》。1981年9月,西藏工業建筑勘測設計院的專業人員對古格故城進行了測繪、考察。1985年西藏自治區文管會組織的考察隊在此展開了一系列收獲巨大的考古工作。自此古格王國被越來越多人知曉了解。

古格王國遺址狀況

根據1985年的考古工作可知:遺址總面積約為72萬平方米,調查登記房屋遺跡445間,窯洞879孔,碉堡58座,暗道4條,各類佛塔28座,洞葬1處;發現武器庫1座,石鍋庫1座,大小糧倉11座,供佛洞窯4座,壁葬1處,木棺土葬1處。

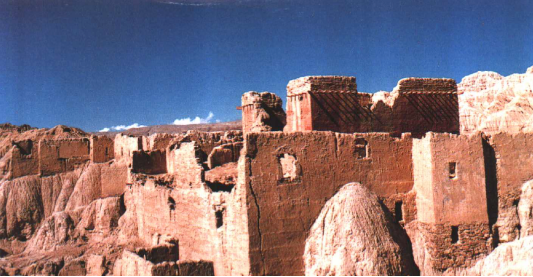

故城外景(圖源《荒原古堡:西藏古格王國故城探查記》,僅用于學習交流)

建筑遺跡

故城遺址的建筑遺存就形式類別來分,有殿堂、樓房、平房、窯洞、碉堡、塔、圍墻等。這兩者往往交織在一起,如佛殿屬于殿堂類,而佛窟又屬窯洞類,民居既有平房也有窯洞。經過三百多年的風化,如今保護較為完整的是五座佛殿,屋頂、梁架、墻壁、壁畫都保存良好。佛塔3座保存比較好,窯洞的情況比房屋建筑保存的好。

古格王國王宮建筑在城堡山頂臺地,平面形狀像一個”S”形,四周是懸崖陡壁,只有一條彎曲登山道才能上去,崖邊環繞一圈夯土或土坯砌筑的防衛墻。王宮區建筑可分為南中北三部分。南部是統治者住所和處理政務的地方,這里的王宮建筑群有一個“議事廳”,據考古人員推斷,原應有30根分為5排的木柱支撐著大面積的廳堂平頂。屋頂早就消失了,剩下的大廳遺跡是近乎方形的圍墻。中間建筑群以一座回字形的佛殿為中心,南北兩側是一些互相連通的套間房屋,東側是下落一層的長閣樓式建筑。中間的佛殿分為內外兩重,內殿平面呈“凸”字形,從殘留下來的須彌座利痕跡可以看得出,原來殿內供奉的有釋迦牟尼塑像和兩側的八大弟子塑像。如今塑像已經不復存在。

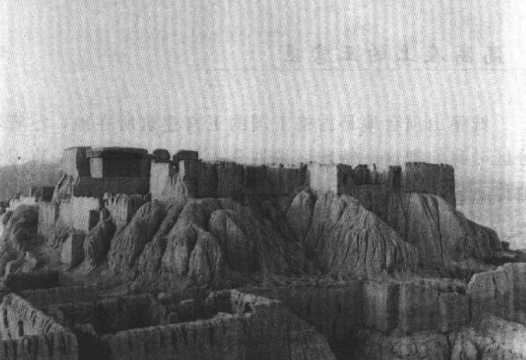

山頂的廢墟(圖源《荒原古堡:西藏古格王國故城探查記》,僅用于學習交流)

山頂臺地北部的一組建筑比較有些散亂,依地勢的起伏高低錯落,參差不齊,沒有大面積的殿堂,但有唯一保存有屋頂的建筑-壇城殿。壇城殿由平面呈正方形的殿堂和略呈三角形的前廳組成,是典型的單層平頂土木結構的藏式建筑。前廳明顯是后來加修的,東北兩面墻體沿土崖邊起砌,門向南開。廳內中間砌一座高近兩米的土壞臺,正對屋頂敞開的天窗,用以堅立伸出屋頂之上的大經幡。土壞臺的兩側南北排列兩個木柱承托橫梁,與周圍的墻體共同支撐屋頂。

南側的上崖下保存著一個繪滿壁畫的護法神洞窟。在8平米廢墟中,清理出380多件形制各異的鐵箭頭和100多公斤鐵鎧甲片。東側窯洞還發現了盾牌、甲衣、箭桿等。在這里發現了不少軍事物資,推測是日常政務處理和衛隊駐防地。此處還有一個未完成的地下宮殿。

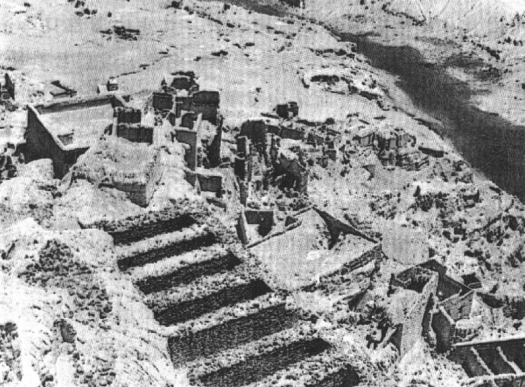

王宮區(圖源《荒原古堡:西藏古格王國故城探查記》,僅用于學習交流)

城堡北側山坡的兩層臺地上集中了4座佛殿,間距都不過二三十米,旁邊還分布有僧舍建筑遺跡,是古格故城規模巨大的以佛寺殿堂為主體的建筑群。其中的紅殿、白殿是故城中面積最大的兩座建筑。

紅殿因殿堂外壁遍涂紅色而得名,是一座平面略呈方形的單層平頂藏式大殿。殿頂的屋面用藏族特有的“阿嘎土”夯打技術處理,形成寬敞的大平臺。殿頂后部中間升起高大的天窗以利殿內采光通風,殿頂四周起砌2.5米高的土坯墻。墻體上開設的4個方窗孔和13個堅條形或三角形望射擊孔。大殿內豎立著30根紅色的方木柱,每根高達5米的木柱都是用4截木料以榫卯結構相接起來的。柱頭坐斗兩面分別雕飾貼金箔的浮雕佛像和梵文種子字及卷草圖案。

紅殿北側更低一層的臺地上坐落著另一座大殿一-白殿,兩殿之間的水平距離僅20米。白殿的名稱也是由于外表所涂的顏色而來的,雖與紅殿一樣同屬單層平頂藏式大殿,但內外結構都更復雜一些。殿的平面形狀就像一個漢字的“凸”字,后突的部分是專為主供大像而設計的,總面積377平方米,為古格建筑之最。大殿是面闊七間,進深八間,橫排有6列木柱,縱排有7列木柱(包括后突部分的兩列)。門殿的木柱、梁、椽、天花板的構造和工藝與紅殿大體相同,主要的區別是殿頂的設施和天窗的結構。

紅殿和白殿都保存著大量精美的壁畫。

白殿壁畫(圖源《荒原古堡:西藏古格王國故城探查記》,僅用于學習交流)

除了王宮區,還遺存著大量平民、貴族、僧人的住宅,數量不多的佛殿、經堂和倉庫。除了白殿、紅殿、大威德殿、度母殿這4座佛殿還保存有屋頂外,其它房屋都只存留下來高低不等的殘墻。房屋的形式多種多樣,按層數有單層二層、二層之分,按平面結構有單室、內外套間、多室套間房屋與窯洞組合的套間之分,但總的來說都是土木結構的藏式平頂建筑。作為普通民居的房屋多為一種結構簡單的獨立單層建筑,以內外套間的兩室房為典型代表。這類房屋整體平面呈長方形,通常用一道隔墻將其分為面積較大的外室和小內室,或可稱為內室外廳。南墻或東墻上開設窗戶,用于采光通氣,外廳進深超過5米者,中間原應立有一柱。

北坡建筑群遺址(圖源《荒原古堡:西藏古格王國故城探查記》,僅用于學習交流)

古格王國遺址不僅向我們展示了西藏地區的神秘王國,同時展示了當時的建筑類型,各殿內望板及四壁上有彩繪壁畫,畫風自成一體,有較高的藝術及歷史價值,在西藏美術史上占有重要地位。遺址內幾座建筑在彩繪、泥塑、雕刻藝術等是古格王國時期遺留下來的完整作品,是古格建筑及藝術的代表。古格王國把都城和一些下屬治所都建成一個個軍事據點,對研究西藏古建筑中的防衛設施提供詳實資料。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|