禮制建筑包括祭祖先的宗廟,祭天、地、日、月、山、川的壇廟等,是皇帝通過祭祀向天下顯示其皇權“受命于天”“淹有四海”具有合法性的場所,在古代是與宮殿并尊的重要建筑。

受古代“至敬無文”(《禮記·禮器》語)觀念的影響,禮制建筑追求端莊、簡潔、肅穆,絕大多數采取中軸對稱甚至縱橫雙軸或中心對稱的布局,建筑用材高貴但裝飾有度。現在所見古代實例如漢代的辟雍、明代的天壇,其布局和形體都以方、圓形為基礎,取得了端莊肅穆的效果。

歷朝都建有大量禮制建筑,取得很大成就,但具有明確朝代標志的太廟、社稷等大都在改朝換代時被毀,有的連遺址都被破壞,只有朝代標志不突出的文廟、孔廟、五岳廟等能較多保存下來。

西漢辟雍

《周禮》稱天子之大學名辟雍。漢平帝元始四年(公元4年)在漢長安南郊建辟雍。其遺址已發現,是一座建在直徑62米、高出地面0.3米的圓形夯土臺上的方形臺榭建筑,面積3800余平方米,四周有方形圍墻,正中各開一門,其外有圓形水渠環繞,體現“雍以水”。中心部分是一座方17米的大夯土臺,殘高1.5米,其上原建有主體建筑“太室”。在它的四角沿對角線外延,又各筑有兩個小方夯土臺。在中心臺四壁的外側和四角各兩個小夯土臺之間,都建有橫長形廳堂,稱東、西、南、北四堂,每面寬33米。堂前建有地面鋪方磚的突出“抱廈”,構成平面為亞字形、每面總寬42米的臺榭。它有可能是中間為高起的太室,四周被低下少許的四堂環繞,形成中高邊低的單層重檐或三層檐攢尖頂建筑。但也有專家認為可能是四堂和太室均為有平臺的二層建筑,由于遺址殘損過甚,目前尚未形成較一致的意見。

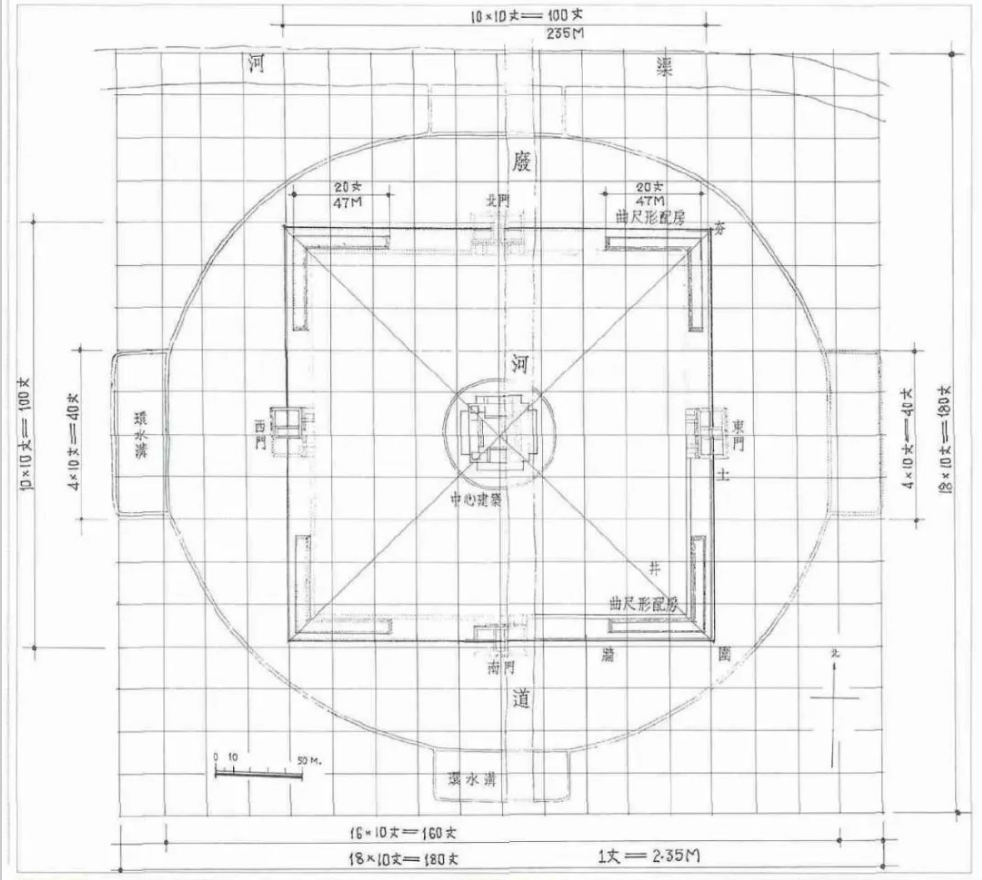

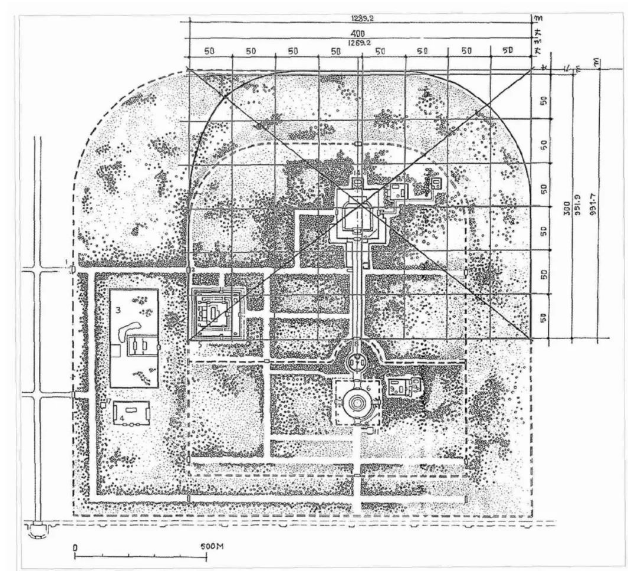

根據其四周圍墻方235米、四角曲尺形配房每肢長47米、四堂每面寬33米折算,當尺長為23.5厘米時,圍墻方100丈,配房肢長20丈,四堂面寬為14丈。故所用尺長為23.5厘米的可能性頗大。以此折算,在總平面圖上畫10丈網格,則環河的直徑約160丈,環水溝之長為40丈,寬為10丈,表明在總圖上是以方10丈網格為布置基準的(圖1)。

圖1西安西漢辟雍遺址總平面圖

中間的主體建筑為正方形的明堂,方42.4米,合18.04丈,考慮遺址的殘損,可認為即18丈,若在其上畫方2丈網格,則東西兩面的青陽、總章恰為寬5格、深2格,即寬10丈、深4丈,表明它是以方2丈網格為布置基準的。

現北京國子監的辟雍是清代參考歷史記載加以想象而建的,但主體方形,外面環以圓形水渠的主要特征還保持著。

現存禮制建筑遺物較多的是宋代和明代。

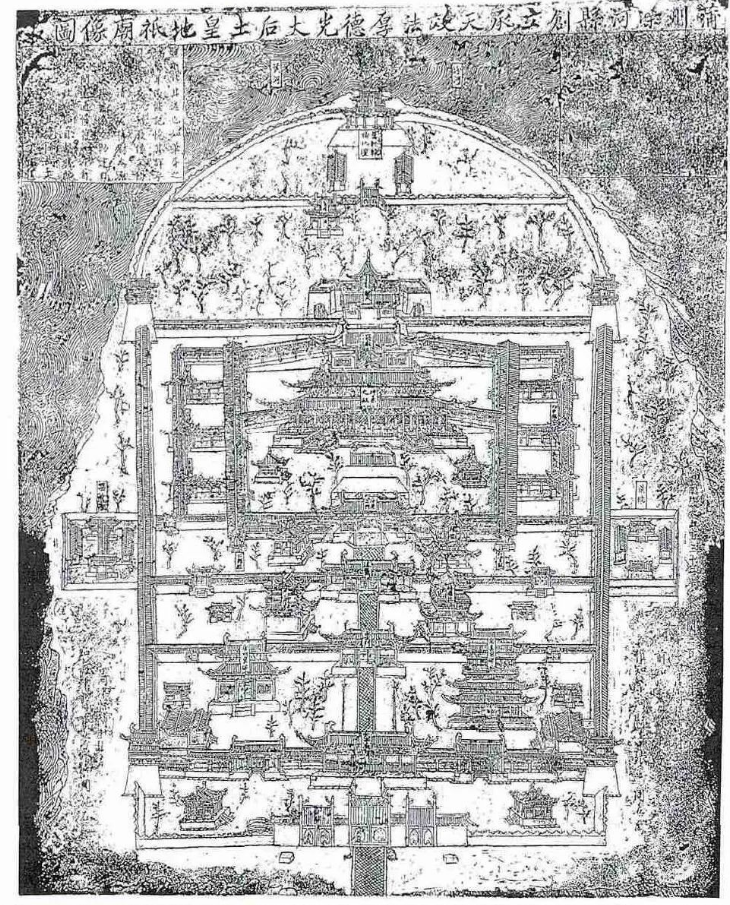

北宋立國后在大中祥符五年(1012)訂立了宮、觀的建筑規制,建立了一些國家祭祀的祠廟,如五岳廟、后土廟、孔廟等,是當時國家建造的大型工程,代表了當時的規劃、設計和施工水平。其中中岳廟、后土廟有金代碑圖流傳下來,岱廟、中岳廟、孔廟雖經后代修繕增建,但把圖與遺存對照,原布局還可考知。它們都是廊院式布局的大建筑群,前面有三重門,主殿多為工字殿(圖2)。

圖2金后土廟圖及其概貌

北宋中岳廟

在河南登封,北宋大中祥符二年(1009)建,平面縱長矩形,南面三門,四角有角闕。南門內有第二重門,在門的內外側建有碑亭等。其北居中為主殿院,南面開三門,連接廊廡,圍成殿庭,北面正中建前殿7間,寢殿5間,用穿廊連成工字殿。前殿左右有斜廊通向東西廡,把殿庭分為前后兩部分。主殿院左右側有東、西路,建有若干輔助建筑。現狀和現存金代碑圖所示基本一致,只最南面的城樓是后增建的。

在實測總平面圖上分析,可看到它是以方5丈的網格為布局基準的。廟區東西11格,南北25格,為寬55丈、深125丈。廟內中軸線上的主殿院東西5格,南北12格,為寬25丈、深60丈。如在主殿院輪廓上畫對角線求其幾何中心,位置在主殿前月臺的前部,這是道教做法事的位置,說明這類祠廟布置受道教的影響。

北宋曲阜孔廟

北宋乾興元年(1022)拓建,以后歷代增修。現狀四個角樓以內部分是宋初廟域,布局也是南門以內為主殿院,內建“工”字形主殿。

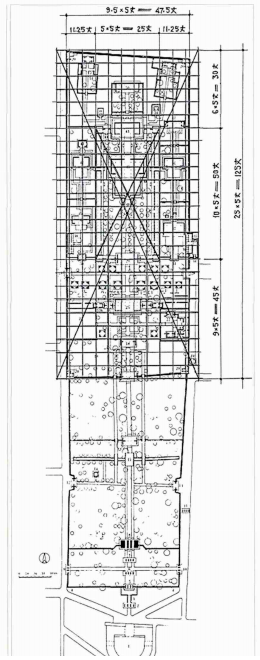

在實測總平面圖上分析,可以看到它也是以方5丈的網格為布局基準的,廟區東西9格,南北25格,為寬45丈、深125丈。廟內中軸線上的主殿院東西5格,南北10格,為寬25丈、深50丈。如在廟墻四角畫對角線求幾何中心,正在杏壇處。杏壇傳為孔子講授堂故址,故宋代劃定廟域時以它為中心。但如在主殿院輪廓上畫對角線求其幾何中心,位置在主殿前月臺的前部,又是道教祠廟祭祀時的位置。

圖3曲阜孔廟平面布置分析圖——用方五丈網格為基準,主殿院中心在主殿月臺前沿,全廟中心在杏壇

以上兩例總平面形成于北宋或金,都用5丈網格為布置基準;因主殿院月臺前部是舉行祭儀或做法事之處,故定為地盤幾何中心。它們的布局表現出使用了共同的規劃設計方法。

明北京太廟

明北京太廟按“左祖右社”的古制建在紫禁城前東側,與西側的社稷壇對稱布置。它創建于明永樂十八年(1420),主體為正殿、寢殿兩重。現狀是嘉靖二十四年(1545)重建的,改為前后三重殿。

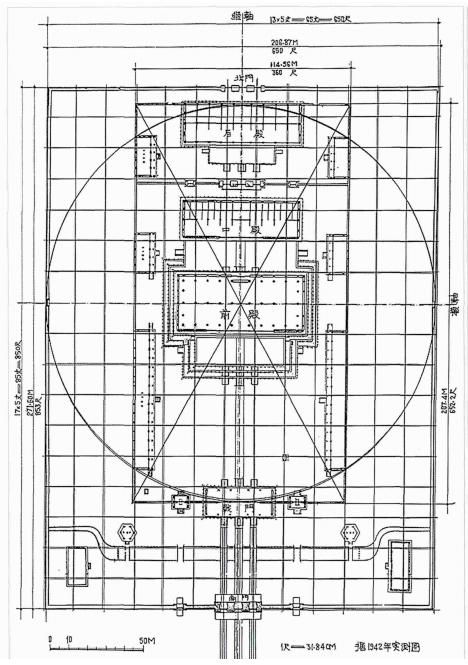

重建的太廟有內、外二重墻,都只在南、北面開門,外重墻南門內有金水河,東西側相對建神庫、神廚。橋北正對內重墻南面的正門戟門,戟門內殿庭正中建前、中兩殿。前殿是祭殿,中殿是貯九世皇帝木主的寢殿,都面闊9間,共建在一個大臺基上,兩側各有長15間和5間的東西廡。其后用橫墻隔出后院,院內建面闊9間的后殿(初建時5間,后增為9間),貯9世以前皇帝的木主,是嘉靖重建時新增加的。中軸線上的一門三殿中,正殿是重檐廡殿頂,中殿、后殿和正門戟門都是單檐廡殿頂,用黃琉璃瓦,這種在中軸線上連續建四座廡殿頂殿宇的布置是孤例,即使代表國家的紫禁城“三大殿”也不是這樣,屬最高規格,用以表示家族皇權是王朝的根本和對祖先的崇敬(圖4)。

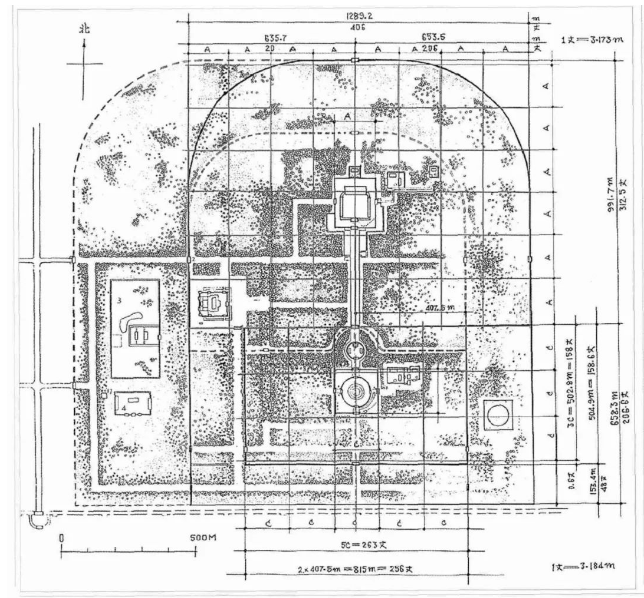

圖4明北京太廟總平面分析圖——以方五丈網格為布置基準,正殿居內院幾何中心

在實測圖上于內重墻間畫對角線,交點恰在前殿的幾何中心。表明在規劃中使用了把主體建筑置于地盤幾何中心的“擇中”的原則。據圖上數據,太廟外重廟墻東西寬206.87米,南北深271.60米。內重廟墻東西寬114.56米,南北深207.45米。經核算,內重廟墻之深寬比是9∶5。又因外重廟墻之寬與內重廟墻之深只差0.58米,也可視為相等,則外、內兩重廟墻的寬度之比也是9∶5,這都是在附會“九五至尊”的含義。

若以明代尺長折算,外重墻寬為64.9丈,深為85.3丈,內重墻寬為35.9丈,深為65.1丈,如考慮誤差,可視為65丈、85丈和36丈。這樣內、外重墻的寬度和內、外墻的深度都可安排方5丈的網格;其中內重墻寬度比7格的35丈多出1丈,是因為它還要保持與墻深間的5∶9的比例關系,兩者不能兼顧所致。

明北京太廟

明北京太廟是秦漢以來兩千多年中十余個中央集權王朝保存下來的唯一宗廟實物,布局完整,現存主要建筑是明代前中期所建,極具歷史價值。

明北京天壇

永樂十八年(1420)在北京建天地壇,實行天地合祀。其地盤南方北圓,建有一重壇墻,四面各開一門,以附會“天圓地方”的說法。其內在中心處筑矩形高臺,臺邊砌矮磚墻,四面各開一門。臺上建矩形的主殿大祀殿,四周由殿門、配殿、廊廡圍合成南面方角、北面圓角的殿庭,與壇區地盤的輪廓相對應。自壇的南門向北筑一條高甬道,直抵天地壇的正門,稱丹陛橋,形成嚴格的中軸對稱布局。古代大建筑群規劃有用主體的長度或面積為模數的傳統,循此線索在實測圖上探索,發現此時壇區的寬、深是臺寬162米的8倍和6倍,亦即壇區以大祀殿下高臺之寬為模數,寬是其8倍,深是其6倍(圖5)。

圖5明永樂十八年建天壇圖

明嘉靖九年(1530)改為天地分祀,在天地壇之南新建祀天的圜丘壇,其地盤是橫長矩形,以天地壇的南門、南墻為北門、北墻,在其東、南、西三面建墻,圍合成壇墻,每面開一門。在壇墻內建外方內圓兩重墻,四正面各開一門,圓內建高三層的圓壇,即祭天的圜丘。嘉靖十八年(1539)又在壇北門與方北門之間建貯存祭天牌位的重檐圓殿皇穹宇,其外周以圓形磚砌圍墻,南面開門。圜丘壇和皇穹宇建成后,基本形成新的祭天區。兩者南北相重,形成中軸線,與原天地壇的中軸線相接,形成南北長約900米的共同中軸線,把兩區連為一體。以圜丘各部分尺寸與壇區寬深比較,發現圜丘壇區的寬、深分別是方的邊長51.2丈的5倍和3倍,即規劃時以方的寬度為模數。這和天地壇區以高臺的寬度為模數的手法是相似的(圖6)。

圖6明嘉靖九年創建圜丘壇后的天壇平面圖

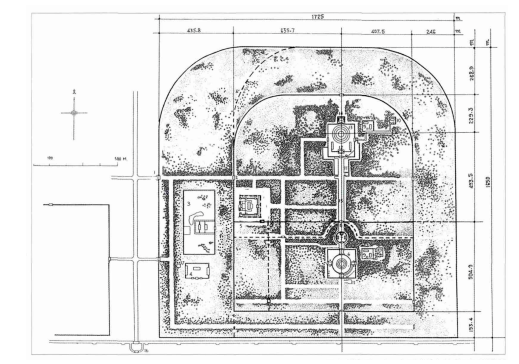

嘉靖二十四年(1545)把原大祀殿改建成大享殿,即今祈年殿。大享殿建在三層白石砌成的圓壇上,稱“祈谷壇”,殿身圓形,直徑24.5米,上覆三重檐攢尖屋頂,是壇區最宏偉巨大的建筑物。又在其北建貯祭器的皇乾殿,完成了對原天地壇一區的改建。此時的壇區只有一重壇墻,以現在的內壇西墻、南墻和外壇的北墻、東墻為界,東西1289.2米,南北1496.6米,圜丘壇和大享殿兩區在壇區的中軸線上南北相對。它的正門不再是南面的成貞門而改以西墻上的西天門為正門(圖7)。

圖7明嘉靖二十四年新建大享殿后天壇平面圖

嘉靖三十二年北京增建南外城后,包天壇于城內,為與其西的先農壇形成夾正陽門外大道相對的形勢,遂增建了外壇墻,把壇區向西擴到近大道處,向南擴到近外城南墻處,在壇區的南、西兩面形成內、外兩重壇墻。與之相應,在東、北兩面也須形成內外兩重壇墻,因壇區已不能向東拓展,遂以北、東兩面的原壇墻為外墻,把圜丘內壇的東墻向北延伸為新的內壇東墻,以成貞門至祈年殿下方臺之距(亦即丹陛橋之長)的2倍定內壇墻北門,最終形成內外相套的二重壇墻。這樣,天壇就由原來的軸線居中變成中軸線偏在壇區東側的現狀(圖8)。

圖8明嘉靖三十二年增建外壇墻后天壇平面圖

天壇的形制有一個發展過程,在明嘉靖三十二年以后始形成現狀。歷代祭天都建露天的圓臺,現圜丘也是這樣。但圜丘建成后,它北面的明初所建合祀天地的大祀殿必須撤去,遂改建為圓形的大享殿。本擬在大享殿行祈谷之禮,又因于禮經無據,且與先農壇功能重復,未能舉行,故從禮制上講,大享殿并沒有固定功能。但是如從建筑群體布置角度來看,大享殿的建造,卻使整個建筑群大為生色,成為壇區的中心。它改變了歷朝建造露天圓臺的傳統,在較單調平緩的圜丘之北,矗立起體型巨大、形象端莊的大享殿,在高臺、長甬道和濃密柏林的襯托下,成為全區的重心和天壇的主要標志建筑,使祭天的圜丘退居次要地位,其藝術震撼力遠遠超過歷朝的同類建筑。

清代把圜丘四周的欄桿由藍色琉璃改為漢白玉石,把祈年殿的三層屋檐由青、黃、綠三色改為深藍色,使天壇的建筑形象更為完整端莊,色調更為純正典雅,是完善舊建筑極為成功的事例。

天壇始建于明代,完善于清代,代表了古代禮制建筑達到的最高水平,是我國古建筑中的瑰寶。

在中國古代建筑中,最能反映院落式布置水平的是宮殿和壇廟,北京明清宮殿壇廟是現存唯一孤例。但現存五岳廟、孔廟大都創建于北宋,也可適度彌補古代宮殿不存的缺憾,反映其歷史繼承性和一脈相承之處。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|