中國古人對色彩的稱謂,可謂花樣繁多,從胭脂到天青,從粉紅到黛綠,每一個顏色名稱,都凝結(jié)著古人的智慧,以及對生活,對大自然的熱愛。

何為五色?

“雜五色,東方謂之青,南方謂之赤,西方謂之白,北方謂之黑,天謂之玄,地謂之黃”—《周禮·考工記》

五行五色制是中國傳統(tǒng)色彩最基本的構(gòu)成,青、赤、黃、白、黑歸為“五方正色”,綠、碧、紅、紫、騮黃(硫黃)歸為“五方間色”,并有正色謂正,間色謂不正的說法。另《禮記·玉藻》記有衣用正色,裳用間色,其余“不入公門”,反映了古人對色彩開始進行人為的等級劃分。《春秋左傳》記有:“夫禮,天之經(jīng)也,地之義也,民之行也……生其六氣,用其五氣,氣為五味,發(fā)為五色,章為五章……六彩,五章以奉五色”,中國古代自周代起,服飾的色彩對于“禮”的構(gòu)建具有重要的意義。

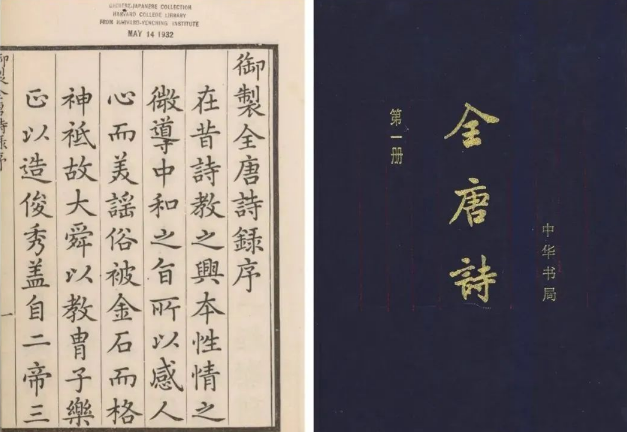

左:(清)徐倬等編:《御定全唐詩錄》,康熙四十五年武英殿刊本,內(nèi)頁局部。

右:中華書局編輯部:《全唐詩.增訂本》,北京:中華書局1999年版,第一冊封面。

由于色彩本身具有直觀與凸顯的功能,與中國傳統(tǒng)五行五色制的相關(guān)字詞在《御定全唐詩錄》(以下簡稱《全唐詩》)中使用頻率極高,充分反映出唐代人們對各種色彩的分辨能力,及由此形成的價值觀、審美觀等。

颙琰萬壽圖像軸

清代是歷史上存留時間比較長的年代,這個時期社會穩(wěn)定,經(jīng)濟繁榮,清代也融合了多民族文化接受漢文化,繼承和發(fā)展了從明朝流傳下來一些優(yōu)秀的文化傳統(tǒng),在色彩上也是如此,可謂是取其精華。

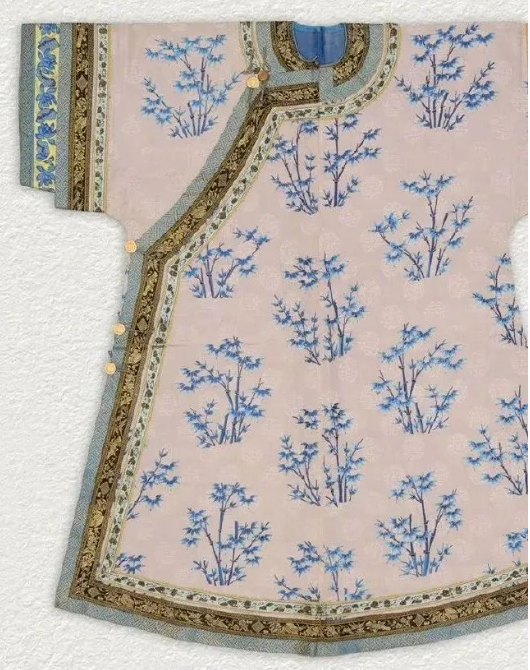

服飾·色彩之美

說到色彩,就不得不提清朝的服裝了。

做為收藏清代宮廷文物的重地——故宮博物院,無疑是清代官方色彩體系的一個大寶庫。而將文物實體與宮廷檔案、歷史文獻記載搜尋對應(yīng),拾遺鉤沉,去偽存真,做名實考證是文博專業(yè)最基礎(chǔ)和最主要的研究路線。盡管清宮舊藏的織繡服飾因自然損耗、人為銷毀等諸多原因遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法呈現(xiàn)歷史全貌,歷史檔案也因浩繁、缺軼、閉鎖以及人為掩飾或過于簡略等原因難以與眾多文物相互印證,但這一寶庫所呈現(xiàn)的歷史信息、工藝高度、藝術(shù)趣味以及色彩留存仍然是龐大而極富魅力的。

因傳統(tǒng)手工染色工藝的特點和局限,清代織物色名普遍存在一定的模糊性。《清會典》中織染局條所記各種色名,多附以常見動植物或生活物品名以定義,如魚白、月白、湖色、藕荷、玫瑰紫、靑蓮、金黃、柿黃、杏黃、葵黃、桃紅、火焰紅、銀紅、魚紅、油綠、豆綠、松花綠、皮綠、古銅、及米色、駝色等等,這樣的色彩雖生動易于理解,卻帶有較寬泛的不確定性。

清代服飾色彩特點:百花齊放

流行色:杏黃、朱紅、天青、蒼藍(lán)

清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代。

清代服飾在保留了本民族傳統(tǒng)服飾元素的基礎(chǔ)上,吸收了漢族服飾元素,形成了清朝獨樹一幟的服飾文化。

清代的服飾流行色是杏黃、朱紅、天青、蒼藍(lán)。

黃色

清郎世寧《雍正朝服像》

在我國傳統(tǒng)文化中,黃色作為中和之色,是百色之首。黃色被定為中央之色,按漢族文化傳統(tǒng)中五行、五方、五色的對應(yīng)體系,成為至尊之彩。帝王所用的黃色明亮溫暖,是高可見度的色彩,顯赫輝煌。清朝將黃色看成陽光色,既燦爛又溫暖,也認(rèn)為黃色是黃金色,既稀有又珍貴。

帝王如日,明黃色正是升上中天的太陽色。皇帝、皇后以及皇太后是明黃色的主人。特別是在重大典禮和節(jié)慶時,皇宮或壇廟中央,身著顯赫禮服的主人們就會沐浴在明黃的光芒中。

除明黃色為皇帝、皇后專用外,其他黃色在清朝服飾中的運用都比較普遍。

不同色度的黃色,或端莊、或嬌俏、或貴氣、或可愛,是清代服飾中最溫暖明艷的一抹色彩。

朱紅

朱紅是皇家專有色彩,官民不得任意僭用。在明代,紅色就是權(quán)貴的色彩。宮內(nèi)皇后、皇妃的華服中都少不了紅色,皇太子及諸王的常服袍為赤色,而高級文武官員一品至四品的公服用緋色,狀元的朝服也是緋色。

在清朝,上自皇族貴胄,下至平民百姓,都最喜著紅色和藍(lán)色服飾。

正紅是皇帝、皇后的專屬,其他紅色在服飾中的應(yīng)用均較為常見。

颙琰萬壽圖像軸

清代乾隆帝弘歷就頗喜紅色,他畫竹用朱彩,以別于一般文人的墨竹。乾隆朝的穿戴檔記錄弘歷常年愛穿石青透紅的紅青褂。乾隆朝還流行棕色加紅的醬色袍服,視之為“福色”。此類絳紅色袍大量為清乾隆朝遺存,突顯著乾隆帝在服色上的偏好與當(dāng)時上行下效的服色流行風(fēng)潮。

在清代的服飾文化里,紅色代表喜慶、莊嚴(yán)、吉祥、幸福之意,也是身份的象征。

清代少女喜著紅衣。

年輕女子的服色多為桃紅色、銀紅色,年齡略大的女子喜著朱紅、大紅色。

天青

清朝入關(guān)以后,紅袍、綠袍都退出了歷史舞臺,清朝官員和貴族們的朝服,以黑色或者藍(lán)色為主,就連后宮嬪妃和朝廷命婦們的朝服也不例外。我們需要看一下清朝入關(guān)之前的歷史,清朝的前身是后金政權(quán)。后金政權(quán)是北方漁獵民族建立的政權(quán),在后金政權(quán)建立的初期,并沒有顏色服飾制服。從努爾哈赤和其他貴族們的服飾記錄來看,當(dāng)時,基本上是隨心所欲的穿衣服。

在乾隆皇帝在位時期,為了解決朝服的顏色問題,體現(xiàn)大清朝廷的威嚴(yán)性。清朝頒布了《大清會典》,《大清會典》中,對房屋規(guī)格、服飾顏色、飲食規(guī)格等各個方面都有嚴(yán)格的規(guī)定。按照會典的要求,所有官員、貴族們的朝服,都必須采用石青色。后宮嬪妃、朝廷命婦的朝服,也按照這一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。換而言之,從乾隆皇帝開始,清朝的朝服已經(jīng)開始整齊劃一。

在中國古代傳統(tǒng)的五色系統(tǒng)中,青對應(yīng)著東方,古人又用以為昊天穹宇之色。“青”字歷代語義多變,有時指綠色,有時代黑色,有時近藍(lán)色。清代服色中則指經(jīng)多重靛染后,比藍(lán)色更濃重深沉的石青、元青、紅青色等。

我們之所以將青色與藍(lán)色分開來看,一時因青色在清代袍服中使用之普遍超出其他色彩。二是其使用的場合與禮制內(nèi)涵與藍(lán)色有別。

青色是清代服飾的重要色彩之一,它是介于藍(lán)色和綠色之間的顏色,具有清脆、伶俐的特點。

平民女子的服飾顏色,以青色為普遍,色調(diào)因年齡與場合不同而有所變化。

青色象征著莊重、堅強和希望。

傳統(tǒng)青色具有獨特的藝術(shù)韻味,它包括粉青、冬青、豆青、天青等,這些顏色被廣泛運用于清代服飾之中。

蒼藍(lán)

藍(lán)色是滿族最喜愛的顏色之一。早期,滿族人民在生活中就大量使用毛青布做衣服。后其藍(lán)靛染色技術(shù)也漸成熟發(fā)達,滿洲人民也能大批量染藍(lán),并調(diào)配出自己喜愛的各種藍(lán)色。原來滿洲四旗為黃、紅、白、黑,后在增四鑲旗時便易黑為藍(lán),說明古代的戰(zhàn)爭中需要顯赫的戰(zhàn)旗與軍服。

在清人的色彩美學(xué)世界里,藍(lán)色尤為樸素典雅。

颙琰萬壽圖像軸

藍(lán)色之中,較為清淡的藍(lán)色稱為竊藍(lán),比竊藍(lán)稍重的藍(lán)色稱為監(jiān)得,藍(lán)色更重的為蒼藍(lán),藍(lán)色最深的為群青。

“竊藍(lán)”,來自于秋日天空的顏色。

這種顏色,既不濃烈,又不清淡,宛如少女的哀思,是年輕女子服飾中常用的顏色。

清代服飾色彩與滿蒙民族古老習(xí)俗、薩滿宗教崇尚,與各個時期經(jīng)濟生產(chǎn)水平、貿(mào)易趨向、政治需求、文化影響及生活風(fēng)尚的變動等等都有密切而有趣的關(guān)聯(lián)。

清代色彩應(yīng)用中有做為滿族特質(zhì)而刻意保守留存者,如:白地春聯(lián)、青藍(lán)色袍褂與裝飾風(fēng)格、紅色喪幡等。同時,又有吸收和承襲漢文化而顯示正統(tǒng)者,如:對黃色的尊崇、紅色做為權(quán)貴的色彩和喜慶色彩,以及從漢地發(fā)達的絲綢織物直接拿來服用的流行色。

華夏民族的服飾色彩,與漢語,漢字一樣,始終流淌在華夏人的血脈里,成為中華民族文化基因的一部分。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|