中國修筑城墻的歷史非常悠久,古城墻是中華民族文明發展的重要標志,也是中華文明歷代傳承的有力見證。現存較完整的中國城墻有北京城墻、西安城墻、南京城墻、荊州城墻、襄陽城墻等多處,它們都見證著一段段不可磨滅的歷史。

1、西安城墻

陜西省西安市古城墻,是明朝洪武3年到洪武11年(公元1370-1378年),在唐代和元代城墻基礎上擴建的。平面呈長方形,頂寬12-14米,底寬15-18米,周長約13.7公里。

城墻外有寬20米、深10米的護城河。墻面用青磚包砌,厚重堅實,東西南北四面均開設城門。城門上建有城樓、箭樓、閘樓、巍峨凌空,氣勢宏偉。城樓與箭樓之間有甕城。城四角各有一座角樓。這是我國現存唯一完整的古代大型城垣,現已將城墻辟為環城公園。

2、南京城墻

江蘇省南京市古城墻,始建于元至正26年(公元1366年),建成于明洪武19年(公元1386年)。城墻內側周長33公里,現存21公里,高14-18米,上寬8-12米,磚石結構。

南京城墻有13座城門,現存4座。城墻與水道相通處設有水門、水閘或涵洞。城墻上建有垛口13616個,但部分地段有破損。南京城墻的規模,堪稱世界第一,尤其是中華門(聚寶門),為世界之冠。

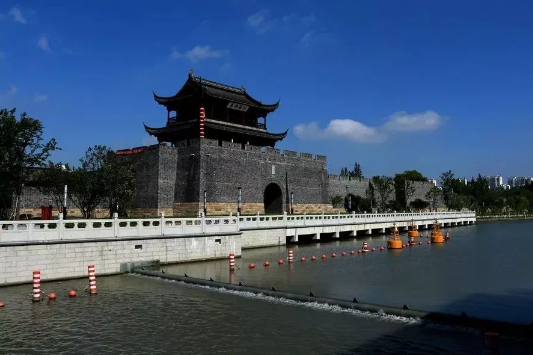

3、荊州城墻

湖北省荊州市古城墻,據傳為三國時關羽守荊州時所筑。原為土城墻,南宋改建為磚墻。現城墻為清順治3年(公元1646年)所重建。

城墻整體形狀呈不規則橢圓形,城墻高8.83米,底部寬10米,周長11.3公里,城內東西直徑3.75公里,南北直徑1.2公里,總面積4.6平方公里。底部為大條石、糯米石灰漿灌縫堆砌而成,城墻、城門、堞垛等,現在都保存較好,古色古香,呈游龍之勢。荊州護城河,又稱水域,是古城的第一道防御線,護城河全長10500米,寬30米,水深4米。

4、襄陽城墻

湖北省襄陽市東南隅有仲宣樓(俗稱會仙樓)、魁星樓,西南隅有獅子樓,西北隅有夫人城。

明洪武初年,衛國公鄧愈守襄陽,將東北隅城垣擴展至江邊,增辟二門(大北門、長門),連同原有四門,各建城樓一座。六個城門外各有甕城,東、南、西三門的甕城外另有子城,甕城、子城外各設吊橋(后改石橋)。城垣周長7.6公里,平均高8米,寬10米左右,用土層層夯筑,外用大塊青磚壘砌。城北以漢水為池,東、南、西三面鑿有城濠,濠寬130米至250米,深2至3米,終年水波瀲滟,儼若平湖,全國罕見。

5、興城城墻

遼寧省興城市的古城墻,是明代的寧遠衛城,在清代改為寧遠州城,始建于明宣德3年(1428年),宣德五年(1430)又增筑外城,外城周圍9里124步,高如內城,是我國現存最完整的一座明代古城。城墻為正方形,周長3274米,南北和東西各長800多米,高10米,上寬4.5米。

城墻四面正中各設城門,東曰遠安,南曰永清,西曰迎恩,北曰大定。城門上皆筑箭樓,為兩層樓閣。城墻四角設臺,突出于城角。在城區東南角上建有魁星樓一座,現存西、南兩座城門樓,城郭之間為護城河。

6、平遙城墻

山西省中部的平遙縣的平遙古城墻,建于明洪武3年(公元1370年)。周長6公里,高8-10米,底寬8-12米,頂寬3-6米,墻身素土夯筑,外壁城磚,白灰包砌。環城辟城門6道,城門外均有吊橋,門外筑甕城,甕城上有重檐歇山頂城樓,四周各有角樓一座。墻體,每隔60米,筑觀敵樓一座,城墻上共有72座觀敵樓。由于甕城共有6座,形成烏龜形狀,故有烏龜城之說。

平遙城墻馬面多,造型美觀,防御設施齊備,為中國歷代筑城之僅有,并以筑城手法古拙著稱于世。現北、東、南三面城墻及東西隅的魁星樓,經修整而更加完好。

7、北京城墻

北京的城墻現在還有幾處遺存:

(1)東南角樓附近城墻:位于崇文區崇文門以東到東便門一帶有一段保存最完整,且長度最長的北京內城城墻,外加一處箭樓——內城東南角樓。

(2)西南城角附近城墻:位于西城區西二環西便門橋附近,是北京最早被列為市級重點文物保護單位的城墻遺址,里面有一座“八瞪眼”箭樓。

(3)德勝門箭樓:位于西城區北二環德勝門橋北。

(4)正陽門城樓及箭樓:正陽門俗稱前門,是北京現存最完整的一座城門,位于天安門南側。

德勝門箭樓

以前的北京城門包括:城樓、箭樓、甕城三個部分,只有正陽門保持著城樓及箭樓。可惜的是,由于修建二環路,大部分的城墻都被拆除。

8、閬中城墻

四川省閬中市的閬中古城墻,為明代古城墻,位于古城區南城新巷,長100米,高5.3米,厚4米,是完全按照唐代天文風水理論建成的一座城市,被譽為風水古城。閬中古城的主要建筑有古城墻、古城門、古牌樓、古文化街區、古樹、古寺廟和其他古遺跡7個方面。閬中市尚存的宋代古城墻只有50米長,城墻頂部和兩側還間或長著草木。

閬中古城在戰國時即為巴國國都,現保存有完好的唐、宋、元、明、清各歷史時期的古民居街院、寺院樓閣等,其歷史文化居我國現行五大古城之首。

9、開封城墻

河南省開封市的開封古城墻,是河南省保存下來規模最大的一處城垣建筑。現在的開封城墻是清代的建筑,長14公里,高11.3米,底寬6.66米,上寬5米多,內外用大塊青磚包砌,城墻外側是排列整齊的城垛和炮臺。

據文獻記載,開封最早的城池建筑在戰國時期,大梁城共有12個城門,其中東門名夷門,大約在今日鐵塔附近;西門名高門,在今日城西的東陳莊。明代以前的城墻,除皇城為磚筑外,其他城墻全為土筑,只有城樓和城門用磚砌。古城城外有寬16.66米,深3.33米的護城河圍繞,在城門口的護城河上修有吊橋。開辟五個城門,南為南薰門,北為安遠門,西為大梁門,東北為仁和門,又稱曹門,東南為麗景門,又稱宋門,城門上建有城樓,四個城角各建一座角樓。

10、大理城墻

云南的大理城,簡稱葉榆,又稱紫城,其歷史可追溯至唐天寶年間,南詔王閣邏鳳筑的羊苴咩城(今城之西三塔附近),為其新都。現在的古城始建于明洪武15年(公元1382年),據文獻記載,它“規模壯闊”,方圓12里,城墻高2丈5尺,厚2丈;東西南北各有一城門,上有城樓,分別稱做:通海、蒼山、承恩、安遠;城的四角還有角樓,也各有名稱:穎川、西平、孔明、長卿。城墻的外墻為磚,上列矩諜,下環城溝。

城內市井儼然,布局呈棋盤狀,從南到北有5條街,從東到西有8條巷。當然,這些建筑今天多數已蕩然元存,有的還依稀可見,現在,保存下來的還有南北城的部分城墻。1982年,重修南城門,門頭“大理”二字是集郭沫若書法而成。

11、歙縣城墻

安徽省歙縣的古城,由府城、縣城兩部分壁聯而成。府城始建于隋朝末年(公元617年前后),起初城廓略小,唐中和二年(882年)擴建成后來的規模。南宋末方臘起義和元末農民戰爭后,都經過大修。現存城墻約1500米,以及西門月城。

東、南兩譙樓、應公井、蛤蟆井、打箍井等宋以前古跡。大北街、斗山街、中山巷等街巷則基本保持著明、清風貌。縣城在府城東側,城墻建于明嘉靖34年(155年),倭寇犯境之后。城墻沿山脊構筑,現存殘跡,惟新安門、問政門較完好。古跡有古紫陽書院、文廟等。府城和縣城內現存明清牌坊16座。

12、潮州城墻

廣東潮州市的潮州古城墻,始建于宋代,但為低矮土城;皇五年(1053年)重建,實際僅用了8個月時間。紹定年間(1228年—1233年)將外城改用石砌,潮州的城墻始有子城和外城之分。從三陽門之南,環繞西、北一直延伸到金山后,全長951丈,并辟“貢英”、“湖平”、“鳳嘯”、“和福”4個城門。乾道6年以后,新修東城,北從金山起,沿著韓江堤岸,與南端的舊城相接,長550丈,高2丈,全部用石料砌成。

東城設4個城門,連同原來的舊城,全城共設11個城門,即:三陽門、小南門、下水門、浮橋門、竹木門、上水門、州學門、鳳嘯門、和福門、湖平門和貢門。城上構筑鋸狀矮墻共4000多堞。目前,綿延八里的城堤上,依舊點綴著四座城樓:下水門城樓、廣濟門城樓、竹木門城樓、上水門城樓。

13、鳳凰城墻

湖南鳳凰城的鳳凰古城墻,始建于清康熙43年(1704年),現存北門城墻,后又經修復,整個城墻連接北門城樓與東門城樓之間,前臨清澈的沱江河。

城內青石板街道,江邊木結構吊腳樓,以及朝陽宮、天王廟、大成殿、萬壽宮等建筑,無不具古城特色。鳳凰古城分為新舊兩個城區,老城依山傍水,清淺的沱江穿城而過,紅色砂巖砌成的城墻佇立在岸邊,南華山襯著古老的城樓,城樓建于清朝年間,銹跡斑斑的鐵門。北城門下寬寬的河面上橫著一條窄窄的木橋,以石為墩,兩人對面都要側身而過這里曾是當年出城的唯一通道。

14、汀州城墻

福建汀州的汀州古城墻,始建于唐代,長約4公里,它從臥龍山頂金沙寺兩翼沿山勢逶迤而下,把半座臥龍山都圈進城內,形成了城中有山,山中有城的汀州古城獨具的特色,猶如掛在觀音菩薩脖子上的佛珠,所以有“觀音掛珠”美譽。

2003年10月先后分段修復了紫陽祠至朝天門186米古城墻,紫陽祠至云驤閣小門49米古城墻,云驤閣至宋慈亭67米古城墻,還新筑了“涌金”城門一座。至此,修葺一新,巍峨壯觀的汀州古城墻,從朝天門至紫陽祠,再沿坡而上,翻過云驤閣,順陡峭山勢盤桓而下,經上官周亭,直抵宋慈亭,與1993年修復的古城墻相連,沿汀江穿過麗春門,一直通到五通門,全長達671米。

15、建水城墻

云南建水縣的建水古城墻,位于昆明之南220公里,古稱步頭,亦名巴甸,建于唐元和年間(810年前后)。建水城最早為南詔時修筑的土城,明洪武22年(公元1389年)擴建為磚城。東門朝陽樓,雖歷經多次戰亂和地震,至今近600年,仍舊巍然屹立。

建水縣在元代就始建廟學,明洪武年間建臨安府學,萬歷年間又建建水州儒學。清代先后建立了崇正、煥文、崇文、曲江四個書院。當時,有“臨半榜”之稱,即云南科舉考試中榜者中,臨安府就占了半數左右,堪稱云南之冠,在全國也不多見。建水古城歷經12個世紀的建設,至今保存有50多座古建筑,被譽為“古建筑博物館”和“民居博物館”。

16、臨海城墻

浙江臺州市的臨海古城墻,有“江南長城”、“江南八達嶺”之稱。自晉代開創以來,已有1600余年,迭經唐、宋、元、明、清諸朝不斷修筑增擴,其主體部分一直保存到今天。

古城墻沿江修筑而上,依山就勢,逶迤曲折,雄險壯觀。尤其是北固山一段,建于危崖之巔,飛舞盤旋,敵臺林立,雉堞連云,城樓高峙,與北京八達嶺相較,可稱雙絕,稱之為“江南八達嶺”,并不過譽。更有其獨特之處是,臨海古城墻兩側,古木參天,常年蒼翠,城墻掩映在青綠叢中,更增添了一分靈秀。

17、壽縣城墻

安徽壽縣,古稱壽春,自楚考烈王22年(公元前241年)遷都于此,曾10次為郡,并屢為州郡治所。壽縣的古城墻基堅墻固,氣勢雄偉,迄今保存完好。今城墻為南宋寧宗12年(1206年)建康都統許俊重筑,墻磚面亦常見“建康許都統造”字樣。城之平面略呈方形,城墻周長7141米,高8.3米,底寬18-22米,頂寬4-10米,墻體以土夯筑,外側貼磚,外壁下部有2米高條石砌基,通體向內欹斜,層層收分。

城外東南為濠,寬約60米,北環淝水,西接壽西湖,外壁墻腳筑有寬約8米的護城石堤。城有四門,東為賓陽,南曰通淝,西稱定湖,北名靖淮。四門皆有護門甕城,其中西門的外門朝北,北門的外門朝西,東門內外兩門平行錯置,具有軍事防御和防汛抗洪雙重功能。

18、夔州城墻

重慶市奉節縣的夔州古城墻,面積為1700平方米,城墻總長182米、高7.37米,保持了原“夔州古城墻”歷史風貌。“夔州古城墻”屬三峽庫區地面文物遷建工程中最長的古城墻。其中,依斗門,又名大南門,始建于明成化10年(1474年),得名于杜甫詩名“每依北斗望京華。”城門保存完好,系條石壘砌,高13.7米,長27米,厚13米。三峽工程后整體遷至寶塔坪。奉節,古屬夔州。

這里,初為夔子國,是巴人的主要聚居地之一。戰國時,這里屬楚國管轄,秦漢年間改為魚復縣。關于“魚復縣”的名稱,傳說與戰國時期的愛國詩人屈原有關。唐貞觀23年(公元649年)改稱奉節縣,隸屬夔州府。因奉節是夔州府治地,所以人們往往忽略了奉節的縣名,而稱它“夔州”或“夔府”。

19、榆次城墻

山西省晉中盆地東北邊緣的榆次老城位于榆次城區南部,始建于隋文帝開皇二年(582年)。初建成時為土城,城“周五里,高三丈,基廣四丈,上廣兩丈,池闊與高等,深半之”。明嘉靖20年(1541年),土城墻全部砌為磚墻,且墻基增寬一丈,達到了五丈,墻高增加五尺,達到三丈五尺,城墻上增設敵臺20個,角樓4座,增設警鋪16個,同時,重新清理了護城河,在護城河外設置掩護性建筑。

榆次城設有四門,上建樓櫓。城之東門名叫迎曦門,南門叫觀瀾門,西門叫帶汾門,北門叫望岳門。

20、隆里城墻

貴州省錦屏縣的隆里古城墻,是一座已有600多年歷史的明代軍事屯堡,古城至今保存著古城墻、古街、古井、古建筑等豐富的古代文化遺存,其中古民居大多建于明清時期。

城墻高一丈二尺,城壕深一丈,城周圍三里三分,東西南北有炮臺者四,后改為鼓樓祀神,四炮樓保存較完好。隆里古城不大,城墻周長約1500米,在古代有2米多高,這個小小的石頭圈子建于明洪武年間。

21、青巖城墻

貴州省貴陽市南郊的青巖古鎮,距市區約29公里。自明洪武十一年(公元1378年)設青巖堡至今已有620多年了。天啟4年至7年(公元1624年-1627年)在離青巖堡約1公里的“四只把”坡(地名)建土城,時人稱為“王城”音譯漢語為“兵城”或“營盤”之意,這是今青巖城的雛形。

城門上大書“定廣門”三個字。城門左右兩邊有逶迤城墻,上筑敵樓、垛口、炮臺。全部用方塊巨石筑就,一派青灰蒼黑。古鎮曾有九寺、八廟、三宮、三閣、一院、一樓,還有石牌坊、城墻等古建筑群。原為土城,經數百年歷史滄桑,經多次整修擴建,由土城而漸成街巷縱橫錯綜之石城。

22、曲阜城墻

山東省曲阜市孔子故里的明故城城墻,始建于1512年至1522年(明嘉靖元年),這是曲阜明故城的南城墻。曲阜明故城是為護衛孔廟而建。“移城衛廟”,這在世界城市建筑史上也極為罕見。故城墻高約9米,底部寬約8米,城周長約4.8公里。

故城墻內為曲阜老城區,面積約1.41平方公里。城外護城河寬、深約3.3米,城與河之間距7至10米不等。故城有5門,且均建有甕城。上世紀70年代末,曲阜明故城因歷史原因大部拆除,僅留正南門、北門和西北、東北兩處城角。

23、盤橐[tuó]城墻

新疆喀什市的盤橐城,又名班超紀念公園,位于喀什市東南郊多來提巴格路以南,公元74至91年間,是東漢名將班超在此駐守長達17年之久的城堡遺址。班超以盤橐城為根據地,抗擊西奴,安扶西域,恢復了中央政權對西域的統治,并重新開通了絲綢之路。

目前,在原古城遺址上修建了盤橐城,占地14.5畝,以班超雕像為中心,36勇士雕像沿神道左右對稱,后襯36米長,9米高大型半圓浮雕屏墻。

24、巍山城墻

云南省大理州南部巍山縣的巍山古城墻,始建于元代,明洪武23年(公元1390年)擴建。東西南北四個城門,城中心建星拱樓,古城形方如印。城內為棋盤式街道格局。有25條街,18條巷,街道縱橫交錯。

巍山北城樓名拱辰樓,建于明洪武年間。在高大的城墻上,有五間重檐歇頂式的古老建筑。城樓南面掛“魁雄六詔”,北面掛“萬里瞻天”橫匾。氣勢雄威。古樓高23.5米,下舌城墻高8.3米。樓架由28棵大柱支撐,由東、西兩道小門登級而上。登上樓頂,舉目四望,東西南北四條街道向四方延伸,屋舍儼然。整個巍山壩子全收眼底,十分壯觀。

25、鳳陽城墻

安徽省鳳陽縣的明中都皇故城,始建于明洪武二年(公元1369年),在中國古代都城建筑發展史上占有重要位置,是后來營建南京故宮和北京故宮的藍圖。600多年前造就了中國歷史上一代農民開國皇帝——朱元璋,開創了明王朝,營建了大明王朝第一座都城,享有“東方巴比倫”之稱。中都城共有內、二、外三道城墻:“外城”周長30.36公里;二道城稱“禁垣”,周長7.67公里,高2丈;內城稱“紫禁城”,周長3.68公里,近似方形,高15.15米,墻底寬6.9米、頂寬6.4米。

中都皇城為最里面一道城,周長3.68公里,平面近方形,規模比北京故宮還大10000多平方米。中都城(罷建后)有9座門、28街、104坊、3市、4營、2關廂、18水關。其布局嚴格遵守傳統的對稱原則,重點突出的是中軸線上宮闕的建筑布局。

26、歸德城墻

河南省商丘市睢陽區的明歸德府古城墻,始建于唐代,睢陽城在明弘治15年(1502)時被淹,次年筑土圍城。正德6年(1511)在舊城北重筑新城,以元代城墻為南城墻。嘉靖37年(1558)包磚建成。南墻長950.6米,北墻長993.4米,東墻長1210米,西墻長1201米,周長4355米。高6米,頂闊6米,址闊9米。南為拱陽門,拱券式建筑,門洞全長21米,臺高8米。北為拱辰門,東為賓陽門,西為垤澤門。門上原皆有城門樓,1943年毀于炮火。現北城門樓與南城門樓均已修復。

四門之外原皆有甕城,每甕城各1座扭頭門,民國年間被拆除。城墻四面共有9座敵臺,形制大小不一,西門向南的第一個馬面呈半圓形建筑,其余皆呈凸出墻外馬頭形。城墻角各有一處角臺,形制相同,大小不等。城墻上城垛口3600個。城墻外3.5米為護城河,寬處500米,窄處25米,水深1-5米,繞城一周。護城河外550米處的護城土堤,周長9公里,基寬20米,頂寬7米,高5米,明嘉靖19年(1540)筑成,今堤上果樹飄香。

27、洛陽城墻

河南省洛陽市的洛陽故城有二:漢魏故城在今洛陽市東白馬寺東洛水北岸;隋唐故城在漢城西十八里今洛陽市區。洛陽是我國7大古都之一,以三個最而著名。一是建都最早,二是歷史最長,三是朝代最多。據說在這建都的先后有13個王朝,100多個帝王,延續1600多年。

漢魏洛陽城城址在河南省洛陽市東15公里偃師、孟津相鄰處。西周初營建洛邑,在此筑城,稱成周。因城在洛水之北,戰國時稱洛陽。因該地在漢魏兩代最為繁盛,故史稱漢魏洛陽故城。現存平面為長方形,南城墻因洛河北移被水沖毀。北、東、西3面城墻保存較好。部分地段高出地面5-7米左右。包括西北隅金墉城在內,北墻全長約3700米,寬約25-30米;西城墻殘長約4290米,寬約20米;東城墻殘長約3895米,寬14米。全城周長14公里。西城墻探出5座城門,除北起第二門為一門二洞外,皆為一門一洞。城的西北隅有曹魏時期修建的金墉城,由3個南北相連的小城組成,平面呈“目”字形,南北長約1048米,東西寬為255米。三城之間有門道相通,城墻寬約12-13米,殘高6米左右。

隋唐洛陽城的定鼎門,是隋唐洛陽城的外郭城正門,始建于隋大業元年(公元605年),隋代稱建國門,唐朝、北宋繼續沿用,是隋唐洛陽城中軸線上的標志性建筑。發掘顯示,定鼎門遺址由平面呈長方形的墩臺、3個門道、東西飛廊、東西兩闕和左右馬道組成。東西飛廊和東西兩闕分別位于墩臺兩側,和墩臺呈平行對稱分布,這種門闕形制目前僅見于定鼎門遺址,在國內其他地方還沒有發現。作為隋唐洛陽城外郭城正門,定鼎門沿用時間長達530年,是目前所知我國古代都城城門中沿用時間最長的。2007年,工作人員在定鼎門遺址區發現了駱駝蹄印,它是洛陽作為絲綢之路起點之一的重要的考古學證據。歷經1000多年,隋唐洛陽城遺跡保存完好。

28、廣府城墻

廣府古城墻,位于邯鄲永年,四周環水,處于永年洼地的中央,又有滏陽河繞城而過,素有“雙水繞城”之說。其民居古樸雅致極具明清風情,自然風光秀美、文化底蘊深厚,猶如鑲嵌在冀南平原上的一顆璀璨的明珠,它是全國獨一無二的集古城、水城、太極城為一體的古鎮典型。廣府古稱曲梁,自西漢起,歷代為郡、府、州、縣治所。隋唐以前為土城,周長六里二十四步。

隋末唐初,夏王竇建德曾在此建都。元朝侍郎王偉做郡守時,將土城增擴為9里13步(4522米)。明嘉靖21年(1542年),知府陳俎調集9縣民工,歷時13年將土城改為磚城,城高12米、寬8米,建垛口1752處。嘉靖43年(1564年),知府崔大德又增修四甕城。古城內外歷史文物及遺存眾多,有廣府古城、弘濟橋、楊露禪和武禹襄故居、毛遂墓、藏兵洞等國家、省、市級文物保護單位20余處。步步皆古跡,處處有風情。行走在古城深處,整齊的青灰色民居,分列街道兩邊。圍繞在古城墻四周的是長約5公里的護城河。

29、蘇州城墻

江蘇省蘇州市的蘇州古城墻,可以上溯到2500年前。兩千多年前的夯土圍城,早在五代時期就已改成了磚砌。上世紀50年代以前,蘇州的城墻還是連綿的,只是經過了全國性的毀城浪潮后,蘇州的城墻也就成了現在這樣殘缺不全的了。

時值今日,蘇州仍擁有的城門或者沿用的地名有(從正北順時針):平門、齊門、婁門、相門、葑門、南門、盤門、胥門、金門、閶門等10個。能夠看到較完整城墻的有盤門到胥門段;能看到城墻遺址(有土墻,但無城磚)的有南門到葑門段、相門到婁門段、金門到閶門段;擁有古城門的有:盤門、胥門;擁有殘存城門的是閶門;民國后新建帶羅馬風格的城門:金門;恢復重新建設的城門及城樓的:閶門、葑門;擁有完整甕城或遺址的:盤門、閶門;能夠參觀的帶有水門的城門:盤門(古建)、閶門(重建)和葑門(重建);已無遺跡可尋的城門:相門、齊門、婁門、平門等。

歷史上,蘇州最早的城墻是8陸門8水門。蘇州是當年的大城,又是水鄉。擁有地理之便的蘇州,連護城河都修得那般寬闊。蘇州城墻大多都擁有兩條水道,叫做內城河和外城河,這是兩條軍事防御的溝壑。

30、贛州古城墻

贛州古城墻,始建于漢代,距今有二千年的歷史,后來經過南宋、元、明、清、民國,歷時900多年的不斷修繕、加固,使贛州城形成了一道周長13華里,高大雄偉的城墻,反映了中國古代漢族勞動人民的聰明智慧和高超的建筑技藝。

現保存較完整的古城墻建于北宋嘉佑年間,是江南現存規模最大的古城墻,也是全國屈指可數的北宋磚墻之一。城墻平均高7米,從東門至西門長3.6公里,垛墻、炮城、馬面、城門都保存完好。

31、西昌古城墻

西昌古城位于涼山州中部,總面積2600余平方公里,總人口50余萬人,是自治州的政治、經濟、文化及交通中心。西昌自古便是祖國西南邊陲的一個重鎮,自秦漢始,歷代政權均在此建立過郡、州、司府、委派過官吏。

32、蓬萊水城

蓬萊水城,它的歷史要追尋到宋代。宋慶歷二年在此建用來停戰船的刀魚寨,明洪武九年在原刀魚寨的基礎上修筑水城,總面積27萬平方米,南寬北窄,呈不規則長方形,負山控海,形勢險峻,它的水門、防浪堤、平浪臺、碼頭、燈塔、城墻、敵臺、炮臺、護城河等海港建筑和海防建筑保存完好,是國內現存最完整的古代水軍基地。

33、大同城墻

大同城墻位于大同市中心區域,是我國現存較為完整的一座古代城垣建筑。大同城筑邑歷史悠久,早在作為北魏拓跋氏的都城的時候,就已經修筑有規模宏大的城池。

現存城墻是明代大將軍徐達在漢、魏、唐、遼、金、元舊城基礎上于明洪武五年增筑起來的。建有主城門和陽、永泰、清遠、武定四座,同時還建有護城河、吊橋、城樓、箭樓、月樓、乾樓望樓、角樓、控軍臺等一系列軍事設施。2008年起因古城墻夯土墻體遺存較好得以修復,對70%夯土城墻進行包磚整體修復,由于梁思成對大同城樓的測繪資料齊全,照片文獻詳實,而且城墻根基條石,馬面基礎均磚墻等均有遺存,為修復提供了詳細依據,因此保證了建筑原真性,保護修復完的大同城墻蔚為壯觀。

34、沈陽故宮

沈陽故宮,即后金故宮,位于沈陽市沈河區,始建于公元1625年,是清朝入關前清太祖努爾哈赤、清太宗皇太極建造的皇宮,又稱盛京皇宮,是后金和清初的皇宮,占地約6萬平方米,全部建筑114所,300余間。與北京故宮相比,沈陽故宮建筑風格具有獨特的滿、蒙、藏特色。

東路大政殿、十王亭建筑群布局仿照八旗行軍帳殿(大幄次)的布局。中路的特點則是“宮高殿低”,居住部分位于高臺之上,俯瞰理政的正殿區域,這是來源于滿族人喜居于臺崗之上的生活習慣。西路以及中路的東西二宮則是完全的漢式建筑。

35、北京故宮

北京故宮,又名紫禁城,位于北京市中心。紫禁城是中國五個多世紀以來的最高權力中心,它以園林景觀和容納了家具及工藝品的龐大建筑群,有殿宇宮室9999間半,被稱為“殿宇之海”,成為明清時代中國文明無價的歷史見證。

故宮的宮殿建筑是中國現存最大、最完整的古建筑群。今天人們稱它為故宮,意為過去的皇宮。故宮東西寬750米,南北長960米,面積達到72萬平方米,為世界之最;故宮的整個建筑被兩道堅固的防線圍在中間,外圍是一條寬52米,深6米的護城河環繞;接著是周長3公里的城墻,墻高近10米,底寬8.62米。城墻上開有4門,南有午門,北有神武門,東有東華門,西有西華門,城墻四角,還聳立著4座角樓,角樓有3層屋檐,72個屋脊,玲瓏剔透,造型別致,為中國古建筑中的杰作。

故宮曾居住過24個皇帝,是明清兩代(公元1368~1911年)的皇宮,現辟為“故宮博物院”。故宮的整個建筑金碧輝煌,莊嚴絢麗,被譽為世界五大宮之一(北京故宮、法國凡爾賽宮、英國白金漢宮、美國白宮、俄羅斯克里姆林宮),并被聯合國科教文組織列為“世界文化遺產”。

36、長城

長城位于中國的北部,它東起河北省渤海灣的山海關,西至內陸地區甘肅省的嘉峪關。橫貫河北、北京、內蒙古、山西、陜西、寧夏、甘肅等七個省、市、自治區,全長約6700公里,約13300里,在世上有“萬里長城”之譽。

長城是我國古代勞動人民創造的奇跡,自秦朝開始,修筑長城一直是一項大工程。據記載,秦始皇使用了近百萬勞動力修筑長城,占全國人口的1/20。春秋戰國時期,諸侯各國為了防御別國入侵,修筑烽火臺,用城墻連接起來,形成最早的長城。以后歷代君王大都加固增修。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|