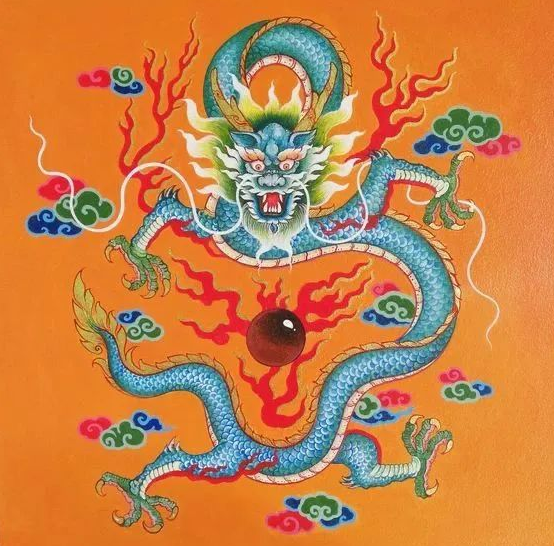

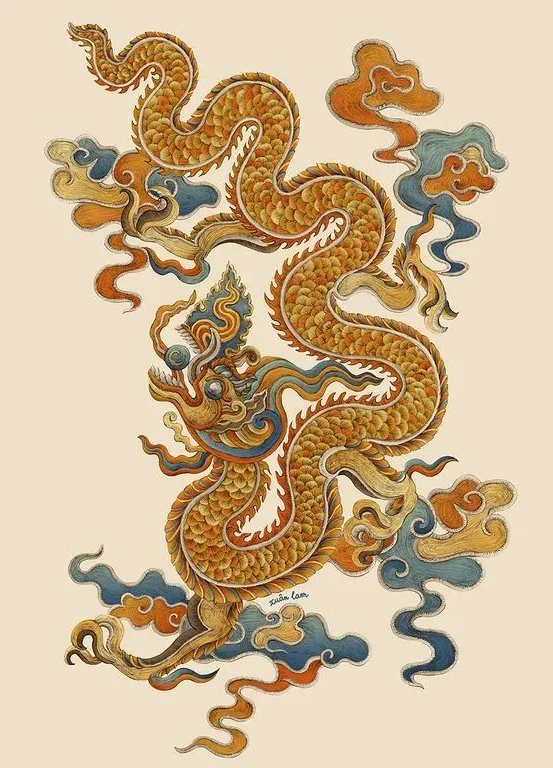

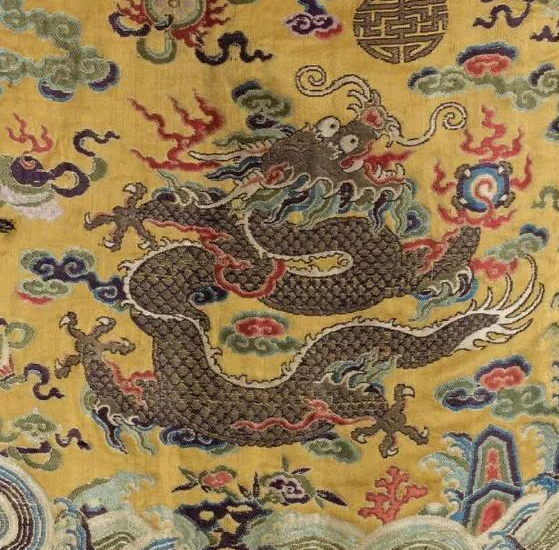

龍,是中國古代神話中的動物,為鱗蟲之長,是中華民族的象征之一。相傳龍能飛行,擅變化,會呼風(fēng)喚雨等,與鳳凰、麒麟等并列為祥瑞,古代主要寓意皇權(quán)。

神話故事有畫龍點睛、哪吒鬧海、日月潭等。

《爾雅翼》記載“角似鹿、頭似駝、眼似兔、項似蛇、腹似蜃、鱗似魚、爪似鷹、掌似虎、耳似牛”;

《論衡》記載“世俗畫龍之象,馬首蛇身”

《廣雅》記載,龍有蛟龍、應(yīng)龍、虬龍、螭龍四種。

自古以來,龍在我們的傳統(tǒng)中一直是祥瑞的象征,其實龍并非傳說中的奇異動物,而是實實在在每日從人們頭上掠過的星象。通過對“龍”等星象的觀測,中華先人完成了時空定位,踏上數(shù)千年不間斷的文明征程。

古人為觀測天象,把天球赤道和黃道一帶的恒星分成二十八個星組,每七宿為一組。其中,“東方蒼龍”包含的七宿,連起來的形狀像一條龍。

蒼龍七宿的出沒與降雨相互對應(yīng),古人認(rèn)為是龍掌管著降雨,而降雨又決定著農(nóng)耕收成,農(nóng)耕的收成則決定著人們的生活水平,龍成了農(nóng)耕社會最主要的“圖騰”。

司馬貞《補三皇本紀(jì)》前面雖說伏羲蛇身人首,但在最后卻言伏羲氏“有龍瑞,以龍紀(jì)官,號曰龍師”。漢代緯書中講,伏羲氏首德于木,為百王之先。伏羲氏即是青龍,青帝。炎帝神農(nóng)氏以火德為王,為赤龍;

黃帝軒轅氏以土德為王,為黃龍。按照五行始終說,最先出現(xiàn)的是木,而非火、土。同理,青帝也應(yīng)該是遠(yuǎn)古第一帝,青龍也是中華民族第一龍。伏羲氏自然也就是當(dāng)之無愧的龍圖騰的創(chuàng)始者,開創(chuàng)了華夏民族的文明。

在敦煌遺書中,有題為《天地開辟以來帝王紀(jì)》的問答體殘卷四件,伏羲、女媧之所以能在洪災(zāi)中存活,是由于他們“衣(依?)龍上天”(穿龍衣或攀龍身上天)的緣故。伏羲女媧為洪水后各民族的新一代共同始祖。

《史記·五帝本紀(jì)》記載:黃帝在打敗炎帝和蚩尤后,巡閱四方,“合符釜山”。這次“合符”,不僅統(tǒng)一了各部軍令的符信,確立了政治上的結(jié)盟,還從原來各部落的圖騰身上各取一部分元素組合起來,創(chuàng)造了新的動物形象-龍。

《荀子·賦》:“天下幽險,恐失世英。螭龍為蝘蜓,鴟梟為鳳凰。”

東漢王充《論衡》曰:“世俗畫龍之象,馬首蛇尾。”班固《漢書》:“臣以為龍又無角,謂之為蛇又有足,跂跂脈脈善緣壁,是非守宮即蜥蜴。”

東漢許慎《說文解字》載:“龍,鱗蟲之長,能幽能明,能細(xì)能巨,能短能長,春分而登天,秋分而潛淵。”

《爾雅》提到了鳳凰的形象,關(guān)于龍的形象卻未提及。宋人羅愿為爾雅所作的補充《爾雅翼》中,卻有“釋龍”:“角似鹿、頭似駝、眼似兔、項似蛇、腹似蜃、鱗似魚、爪似鷹、掌似虎、耳似牛”。同為宋人的書畫鑒賞家郭若虛在《圖畫見聞志》中也表達(dá)了類似的觀點。

《三國演義》中,羅貫中通過曹操之口,概述了龍的特點:“龍能大能小,能升能隱;大則興云吐霧,小則隱介藏形;升則飛騰于宇宙之間,隱則潛伏于波濤之內(nèi)。方今春深,龍乘時變”。

宋代畫家董羽則認(rèn)為龍“角似鹿、頭似牛、眼似蝦、嘴似驢、腹似蛇、鱗似魚、足似鳳、須似人、耳似象。”

明代,《本草綱目·翼》云:“龍者鱗蟲之長。王符言其形有九似:頭似駝,角似鹿,眼似兔,耳似牛,項似蛇,腹似蜃,鱗似鯉,爪似鷹,掌似虎,是也。其背有八十一鱗,具九九陽數(shù)。其聲如戛銅盤。口旁有須髯,頷下有明珠,喉下有逆鱗。頭上有博山,又名尺木,龍無尺木不能升天。呵氣成云,既能變水,又能變火。”

清代袁枚則在《子不語》中寫到“雷雨晦冥,龍來哀號,聲若牛吼。”

近代,聞一多《伏羲考》《龍鳳》《端午考》中指出,中國人被稱為“龍的傳人”來源于黃帝時代的傳說。

故事傳說

龍帝與天帝

龍帝,亦即天帝,也叫玉皇大帝,傳說就是華夏民族的始祖——黃帝的化身。在《史記?封禪書》中記載,黃帝和老百姓在首山采掘銅礦,把開采出來的銅鑄成一只很大的銅鼎,放在荊山腳下。銅鼎鑄成時,有龍垂胡髯下迎黃帝升天。黃帝就騎到龍背上去,他手下的群臣還有妻兒也都紛紛往上爬,一共上了七十多人。這時,龍升上天去,剩下的小臣擠不上,一個個都抓著龍的胡須。龍髯受不了重量而斷了,黃帝帶著的弓也被拉落下來,臣僚們只得抱著龍髯和弓號哭。黃帝升了天后便成為了天帝。

黃龍即是龍帝,五行屬土,位居中央,是龍族之首,也是道教的宗教觀中天庭的主宰。在漢代的典籍中亦有提及∶“黃龍者,四方之長,四方之正色,神靈之精也。能巨,能細(xì),能幽,能明,能短,能長,乍存,乍亡。王者不濾池而漁,德達(dá)深淵,則應(yīng)和氣而游于池沼。”說明了黃龍的形象。

龍?zhí)ь^

在老百姓的心目中,龍,象征著威嚴(yán),也象征著吉祥。關(guān)于龍的傳說,也常寄托著老百姓的希望。在各地都有興建的龍王廟,就是老百姓對風(fēng)調(diào)雨順的向往。二月二,龍?zhí)ь^,也是這樣一個美麗的傳說。

二月二,又被稱為春龍節(jié)。許慎的《說文解字》記載:“龍,鱗中之長,能幽能明、能細(xì)能巨,能長能短,春分登天,秋分而潛淵。”這大概就是“春龍節(jié)”習(xí)俗的最早記載。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|