裙子在我國的歷史可謂源遠流長。隨著社會發展,人類開始懂得利用樹葉等植物制作成服裝,并逐漸形成了裙裝這一古老的服飾形式。從先秦到漢唐,從明清到民國,歷經千年的發展與演變,創造了豐富多彩的裙制形態,這與中國傳統文化有著密不可分的關系。

魏晉時期,以老莊學說為基礎的魏晉玄學的盛行,反應在女裙之上則是裙腰向上提到腰節以上,裙擺較寬,追求空靈之美。

▲顧愷之《女史箴圖》

宋代儒學復興,程朱理學逐漸成為主導思想,并影響著人們的意識形態與審美。此時宋代女裝拘謹、保守,色彩淡雅恬靜,下裳穿多褶裙,裙擺拖地上,裙腰束在胸前下方,整體上保持著狹長纖細的視覺效果。

▲宋代《女孝經圖》

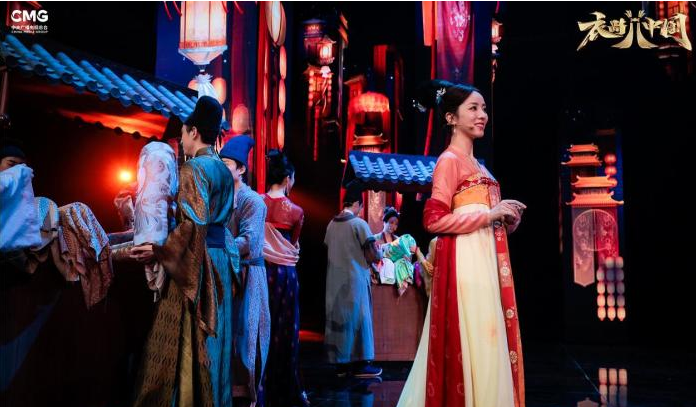

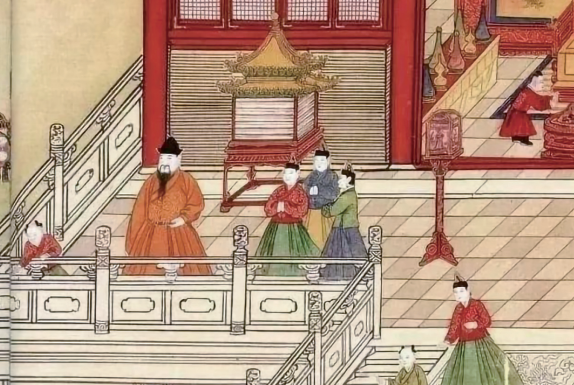

明清兩代婦女穿的裙裝樣式主要有馬面裙和鳳尾裙兩種、百褶裙等都是經典之作,裙的長度和腳的長度,覆蓋腳的表面,裙褶形式多樣化。

馬面裙的雛形起源于宋代的旋裙,也就是兩片式的圍合裙。發展到明代,旋裙在款式結構上又得到新的發展和改變,采用兩片式四裙門形制共腰,且兩部分重疊裙門(馬面)結構可自由離合。明代的馬面裙的基本形制為前片和后片中間開衩并留有大于其他褶一倍以上的一大褶,成為一個矩形,因其形似馬面而得名,“馬面”兩側打活褶且褶量較大,也增加了下半身的活動空間。

▲《明憲宗元宵行樂圖》中后妃宮女均身穿馬面裙

清代女性下裳以裙子為主,清初與明代無甚歧異。隨著滿漢服飾文化交流的日益頻繁,促使滿漢婦女服飾漸趨交融,馬面裙在這一時期衍生出百褶裙、闌干裙和鳳尾裙、月華裙等新馬面裙,充分展現女性婉約之美。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|