冬季,寒冷的北方尤其是北京地區,無論是達官顯貴還是平民百姓家,也無論是城里還是偏遠的山區,每家每戶都離不開火炕。特別是生活在城內老北京四合院里的人們,更是需要溫暖舒適的環境,來滿足人們的基本需求,更無一例外地盤得一床(鋪)暖炕,以溫暖房間。所以入冬之前,盤炕與修理火炕就成為人們最緊要的事,也是瓦作工匠大顯身手之時。

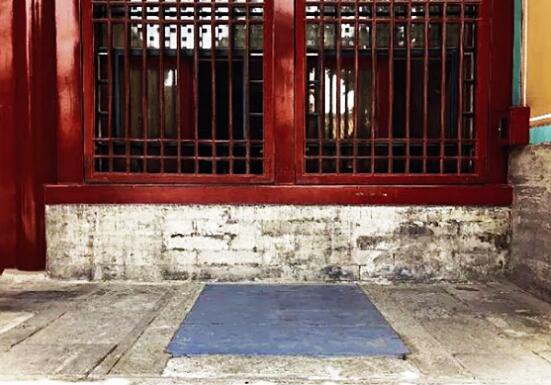

故宮火炕灶坑

人們盤炕取暖有著很長的歷史,這種取暖方式一直沿用到民國末年。建國以后,隨著人們的生活條件和物質條件的不斷好轉,取暖方式也發生了巨大改變,從燒“柴禾huo”取暖過冬,逐步改為用煤、用電、用燃氣和暖氣取暖過冬,這種顛覆性的改變,使人們漸漸地忘卻了火炕曾經帶來的溫暖,盤炕的手藝也就逐漸淡出了人們視線。

那王府火炕灶坑

俗話說“煙暖房火暖炕”。說的是,炊煙可以提高房子室內的溫度,點燃的柴禾和煤可以將炕燒暖。所以,火炕大多與灶臺煙道相連,俗稱連灶炕,在燒火做飯的同時,燃盡柴禾的煙,通過煙道傳遞到炕廂,大部分熱量散到炕廂內,炕面隨之感到溫暖,室內溫度也會逐步升高,起居環境可以得到改善,人們安睡、歇息才會更加安逸。

火炕又稱為“土炕”,盤炕主要由瓦作工匠來砌筑(盤)完成。火炕好燒不好燒、暖不暖、省柴不省柴、省煤不省煤,完全取決于炕盤手藝的高低。其實,火炕看起來結構很簡單,用材、用料也并不復雜,但是里面的說道還是有很多不同,忽略那一點就會出現炕不熱不暖、倒煙,省料不省料、好燒不好燒等問題。

那王府火炕灶膛

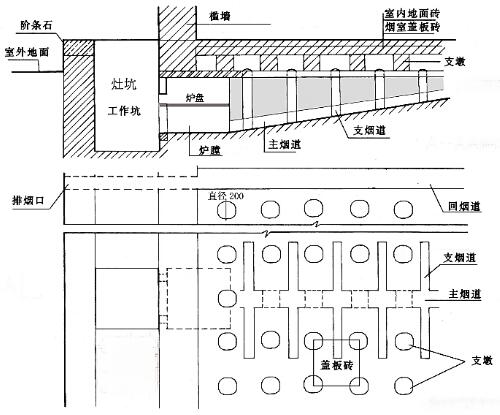

火炕主要由燃燒區、炕廂區、排煙區,炕床面、炕幫等幾部分構成。燃燒區指的是灶臺,前端中間留有一個稍大的方形孔洞,用以添燒柴禾,后端中間留有煙道口,燃燒后的煙從此口排出。前端添料口偏低些,后端出煙口略高些,有利于排煙。炕廂區指的是炕廂內的煙道,煙道由進煙口、煙道、出煙口組成,煙道形狀有直形、八字形或工字、回字、之字、W形。進煙口與出煙口略有明顯的高差,有利于向外拔煙。排煙區主要指的就是煙囪,煙囪由下向上逐漸收攏變細,這樣就不會出現倒煙現象了。炕面做法指的是,炕床面上鋪設一層方磚,條件稍差也可鋪一層大塊的土坯磚代替方磚。磚與磚之間縫隙要嚴實,免得跑風漏煙;炕床面之上可鋪氈墊、被褥、炕席,放上炕桌、箱柜等物。炕幫指的是炕正立面的矮墻,一般由立面墻和木炕檐組成,矮墻可砌筑成細淌白墻或帶刀灰墻身,木炕檐一般用硬雜木制作成半圓形扶手。

煙囪

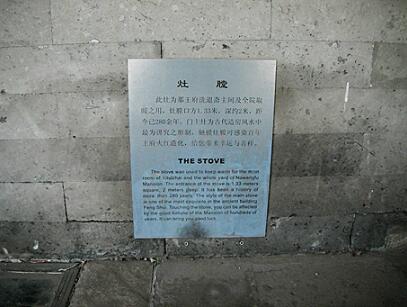

火炕一般不設在明間,一般盤在次間或稍間,以盤在室內窗之下,緊靠檻墻里側位置的居多。宮殿、大式建筑、比較講究的建筑房間,火炕與燃燒區單獨設置。燃燒區的地坑設在廊步檻墻外側,在檻墻下挖一個長、寬約1.5米左右,深約1米左右的方形地坑,地坑四壁以磚砌之,上面覆蓋活動木翻板,添火、掏灶灰都在此處。

一般民宅四合院的房間,火炕與灶臺相連。如,灶臺設在明間,火炕設在次間,由隔墻(或半高隔墻)將灶臺與火炕分開,盡量保證炕床保暖效果。還有一種是,煤火與火炕相連,煤火設在炕幫前端的中央。煤火主要是燒煤,中間盤有爐(膛)口,可以爨水做飯,兩側可盤有小型溫水缸,隨時取用溫水。爐膛內后端設有孔洞,直接通向炕廂,煤火的余熱散到炕廂內,并通過煙道充滿炕床,炕床溫度由煤火控制,冬季用、夏季停,使用起來非常方便。

火炕灶坑

另外,老北京四合院正房面寬方向靠南側盤炕,朝向最好,溫暖朝陽,稱為“正身炕”;正房東、西靠山墻進深方向盤炕,稱為“順山炕”;正房靠著后檐墻面寬方向盤炕,稱為“背身炕”。若,只在房間南、北盤炕,稱為“對面炕”。若,坑面連通兩間以上,稱為“連二炕或叫通炕、大通鋪”。一般情況下,正身炕的炕頭位置最為尊貴、等級最高,是家中主人、老人安睡的位置,向后依次按輩分排至炕稍;背身炕是晚輩和孩子們睡臥的位置,檔次較低;順山炕一般不睡人,只用臨時接待客人,或擺放貢品等物。

再說盤炕所用的磚、料比較簡單。壘灶臺、砌炕幫、壘煙囪,可采用條磚細淌白、帶刀灰或糙淌白等多種砌法。炕廂、炕床面可采用方磚或土坯磚壘砌,背里墻、炕廂、炕床面可采用摻灰泥糙砌做法。灶臺高一般為七層磚,炕幫高一般為九層磚,煙囪應高過屋脊,若是平頂房也不應低于1米。

火炕示意圖

總之,盤火炕是特定歷史時期的產物,關系到了人們冷、暖的生活狀態,現今已成為一種難以忘卻的記憶。雖說,現在人們取暖條件改善了,再也不用火炕取暖了,從此火炕便退出了歷史舞臺,盤炕的手藝也就無處施展了。但是,在傳統建筑修繕中,還有可能遇到和恢復火炕這一傳統取暖形式,但愿盤炕這門手藝不會消失在歷史的長河中。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|