兩宋時期的統治思想是理學,其宣揚尊古、復禮、婦教,提倡“存天理而滅人欲”。這種哲學體系影響到美學理論,出現了宋代的理性之美。諸如建筑上用白墻黑瓦與木質本色;繪畫上多水墨淡彩;陶瓷上突出單色釉;服飾上也趨于拘謹、保守。

表現在化妝領域,則是在面妝上一反唐代濃艷鮮麗之紅妝,而代之以淺淡、素雅的薄妝;在眉妝上則以纖細秀麗的蛾眉為主流;在唇妝上也不似唐代那樣形狀多樣,而是以“歌唇清韻一櫻多”的櫻桃小口為美;在發式上則只注重高髻而已,不再如唐代的“兩鬢抱面”了,這也恰好與宋代女子的苗條身材相協調,愈發突出宋女的纖麗、端莊與清秀之美。

面妝

宋代婦女由于受理教的束縛頗深,因此,此時的面妝大多摒棄了唐代那種濃艷的紅妝與各種另類的時世妝與胡妝,而多為一種素雅、淺淡的妝飾,稱為薄妝。

圖|山西晉祠圣母殿宋代仕女彩塑

源|李芽著《脂粉春秋:中國歷代妝飾》第133頁

宋代女子施朱粉大多施以淺朱,只透微紅。飛霞妝曾流行于唐代的先施淺朱,然后以白粉蓋之,呈淺紅色的飛霞妝。慵來妝漢代便已有之的薄施朱粉,淺畫雙眉,鬢發蓬松而卷曲,給人以慵困、倦怠之感的慵來妝。

還有一種面妝稱檀暈妝。這種面妝是先以鉛粉打底,再敷以檀粉(即把鉛粉與胭脂調和在一起),面頰中部微紅,逐漸向四周暈染開,是一種非常素雅的妝飾。

而且,以淺赭色薄染眉下,四周均呈暈狀的一種面妝也稱為檀暈妝,唐宋兩代都很流行,宋代皇后亦有作此妝容者。明代陳繼儒在《枕譚》中曾經記載:“按畫家七十二色,有檀色、淺赭所合,婦女暈眉似之,今人皆不知檀暈之義何也。”可見,這種面妝到明代便已經失傳了。

圖|宋人《卻坐圖》(局部)

源|李芽著《脂粉春秋:中國歷代妝飾》第134頁

與宋代并立的遼代契丹族婦女有一種非常奇特的面妝,稱為佛妝。這是一種以栝樓(亦稱瓜蔞)等黃色粉末涂染于頰,經久不洗,既具有護膚作用,又可作為妝飾,多施于冬季。因觀之如金佛之面,故稱為“佛妝”。

先公言使北時,使耶律家車馬來迓,

氈車中有婦人,面涂深黃,

紅眉黑吻,謂之佛妝。

——朱彧《萍洲可談》卷二

眉妝

宋眉妝總的風格是纖細秀麗,端莊典雅。宋代女子畫眉的材料較之前代又有了進一步的發展,“墨”漸漸取代了“黛”。畫眉的方法仍承襲以往方式,即先除去原來的眉毛,再用墨畫上想要的眉型。

宋代,眉妝中蛾眉占據主流,宮女和民間女子所畫的基本都是復古的長蛾眉。從視覺資料來看,徐光啟夫人畫峨眉、施淡妝。

圖|峨眉,《徐光啟夫人像》

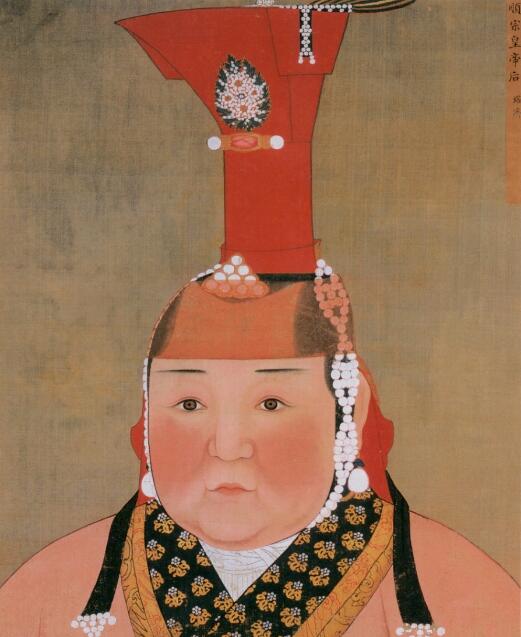

除峨眉以外,也不缺乏其他的眉式,諸如一字眉、淺文殊眉、出繭眉、倒暈眉等等。

圖|一字眉,《元順宗皇后像》

藏|臺北故宮博物院藏

相關文獻對宋度宗皇后全氏面貌的描寫中,可以發現其廣額、長眉、鳳眼的面貌特征是宋代帝后最典型的臉部造型特點。眉毛畫成寬闊的月形,另在一端(或上或下)用筆暈染,由深及淺,逐漸向外部散開,一直過渡到消失,別有一種風韻。典籍中所謂的倒暈眉,即指這種眉式。

倒暈眉、橫煙眉、卻月眉這三種眉式均出自唐朝,所以宋朝婦女的眉式大致承唐及五代的余風,只是漸趨清秀。此外,還可以看到鴛鴦眉的式樣,這種眉式有如“八”字。

面飾

花鈿花鈿妝宋代仍然深受女性喜歡,在所有的花鈿中,梅花形花鈿(梅鈿)依舊很流行。

圖|梅鈿,《梅花仕女圖》(局部)

藏|臺北故宮博物院藏

除梅鈿之外,曾流行于唐代的翠鈿與花餅宋代也很盛行。《宋史·禮志十八》中有記載:“諸王納妃,(定禮)……花粉、花冪、眠羊臥鹿花餅,銀勝、小色金銀錢等物。”其中的“眠羊臥鹿”便指的是花餅上鏤畫的紋飾。至于翠鈿,我們在詩詞中也可讀到,如

翠鈿貼靨如笑,玉鳳雕釵裊欲飛。——宋王珪《宮詞》

甚至與宋代同時的金代,其男子也點翠靨,只是不似女子般為粘貼于面或涂繪于面,而是黥刺于面,類似于文面。

宋代的婦女雖說受理學束縛很深,在面妝上舍棄了以往的濃妝艷抹而呈現一種清新、淡雅的風格,但對面飾卻依舊情有獨鐘。至太宗淳化年間,花樣更多。當時在京師里,女性們用黑光紙剪成團靨作裝飾;還有用魚鰓骨貼飾,這種方法稱為魚媚子;貴婦們在額部、眉間及面頰上貼飾珍珠,稱為珍珠花鈿妝。

發式

宋代女性的發式承襲前代遺風,但也有其獨特的風格,大致可分為高髻、低髻兩大類型。高髻為貴婦所梳,低髻為平民婦女所梳。

朝天髻是當時典型的發髻之一,也是沿襲前代的高髻,需要用假發摻雜假發。在大都市中,婦女的發髻以高大為美,因此假發的輔助必不可少,所以在當時出現了專門賣假發的店鋪。

同心髻也是比較典型的發髻之一,制作比較簡單,梳時將頭發向上梳至頭頂部位,挽成一個圓形的發髻。此外,還有芭蕉髻、雙翻髻、丫髻、雙螺髻、盤福龍髻等。

圖|珍珠花鈿妝,《宋欽宗皇后像》

藏|臺北故宮博物院藏

發飾

宋代女性發髻裝飾大多沿襲唐代,但也有許多特色,名目繁多,如飛鸞走鳳、七寶珠翠、花朵冠梳等。飾品常以金、銀、珠、翠等制成各種花、鳥、鳳、蝶形狀的簪、釵、梳、篦,插在發髻上作為裝飾。

發髻上的插梳裝飾習慣由來已久,宋朝時雖然插梳的數量減少,但梳子的體積卻日漸增大。宋仁宗時,宮中流行的白角梳一般都在一尺以上,發髻也有高達三尺之長。

珍珠裝飾在宋朝備受重視,宮廷以綴飾珠寶的多寡來定尊卑。皇后的冠上飾有大小珠花二十四,并綴金龍翠鳳,稱為“龍鳳冠”,而一般的命婦只能戴飾珠花數目不等的“花釵冠”。

除裝飾珍珠頭飾之外,宋代女性也常在發髻上裝飾彩帶,在發髻上簪插花朵在宋朝極為盛行,女性們會結合時令在發髻上插不同的花朵,此種風氣使鮮花價格大漲,于是假花裝飾應運而生。

大致而言,宋代風氣比較拘謹保守,服飾妝扮趨向樸實自然,式樣與色彩不如前朝富于變化。雖然宋朝也流行梳大髻、插大梳的盛妝,但就整體而言,不像唐朝時華麗盛大;面部的妝扮雖然也有變化,又不像唐朝時濃艷鮮麗。宋代婦女的整體造型給人清新、自然的感覺。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|