被梁思成譽為“城市規(guī)劃的無比杰作”的北京市西城區(qū)鼓樓西大街,近日啟動整理與復興計劃。

鼓樓西大街為東南至西北走向的斜街,全長約1.7公里,是什剎海地區(qū)重要的北門戶。據(jù)史料記載,鼓樓西大街是元代劉秉忠奉忽必烈之命規(guī)劃元大都時,按照《周禮?考工記》中“左祖右社,面朝后市”的理想要求設計出來的,是北京城內(nèi)唯一一條人為規(guī)劃的斜街,幾百年來基本形態(tài)保存較好。

西城區(qū)副區(qū)長徐利表示,此次鼓樓西大街整理與復興計劃將遵循城市建設、街區(qū)治理與歷史文化名城保護相結合的原則,從“空間形態(tài)、環(huán)境生態(tài)、經(jīng)濟業(yè)態(tài)、文化活態(tài)”四個層面入手,探索北京舊城街區(qū)治理的新模式,用2到3年的時間,實現(xiàn)歷史街區(qū)的全面復興。

近年來,對歷史文化街區(qū)的治理與改造,成為各地市政規(guī)劃中繞不開的話題。然而,全國各地的古文化街區(qū)改造與開放過程中,卻存在著各種各樣的問題。

1.大拆大建,文化遺產(chǎn)受傷

當前,歷史文化街區(qū)的保護可謂壓力重重,其間交織著保護與開發(fā),經(jīng)濟利益與文化、社會效益等之間的多重矛盾。相關法規(guī)體系不完善,管理工作執(zhí)行不力,維修和保護經(jīng)費欠缺,保護觀念落后,使得“一推了之”、“建設性破壞”、“修繕性破壞”等事件屢屢發(fā)生。保存尚好的老街區(qū)被完全推掉,取而代之的是新建、仿建“假古董”的事件比比皆是。資本的擴張、建設的壓力、民生的訴求,各方博弈之中,受傷的永遠是文化遺產(chǎn)。

梁思成、林徽因故居被“維修性拆除”

2.千街一面,古建筑成為小吃街

不少地方把保護歷史文化街區(qū)作為經(jīng)濟創(chuàng)收的手段,與旅游業(yè)開發(fā)過度結合,部分具有代表性的古建筑,經(jīng)改造、租賃后,成了當?shù)氐男∩唐肥袌觥L味小吃街、酒吧一條街。非地域特色類店鋪多而雜,商品同質化現(xiàn)象明顯,破壞了古建筑及周邊環(huán)境原有的文化氛圍與意境。千篇一律的旅游紀念品、隨處可見的臭豆腐烤魷魚串串香、震耳欲聾臨街拉客的酒吧,與慕名而來失望而歸的海量游客一起,構成各地古文化街“千街一面”的景象。

3.安全隱患,不能承受之重

對歷史文化街區(qū)的過度開發(fā)與改造,既在很大程度上破壞原有的生態(tài)環(huán)境,也會造成極大的安全隱患。中國古建筑絕大多數(shù)都是木結構或磚木結構,建筑歷史久遠,存在可燃物多、火災荷載大、耐火等級低、疏散通道狹窄等先天不足,再加上后天的隱患,一旦發(fā)生火災,極易發(fā)生火燒連營的情況。餐飲的明火與液化氣熱源、酒吧客棧的高負荷電路、大量游客丟棄的煙頭,對于飽經(jīng)滄桑的歷史建筑來說,都是“不能承受之重”。

2014年1月11日,云南省香格里拉縣獨克宗古城發(fā)生火災事故。獨克宗古城曾是中國保存的最好、最大的藏民居群,是茶馬古道上的重鎮(zhèn)。然而,因為“如意客棧”經(jīng)營者唐英使用取暖器不當引發(fā)的這場大火,卻燒毀了房屋343棟,總受災戶數(shù)246戶,還有部分文物、唐卡及其他佛教文化藝術品被燒毀,大半個古城在大火中變?yōu)閺U墟。

火災中的香格里拉獨克宗古城

面對種種不可抗拒的外力,歷史文化街區(qū)該如何尋求保護?回顧世界文化遺產(chǎn)保護的理論與實踐歷程,這些公約可以為我們提供借鑒。

城市發(fā)展的過程中應該保留名勝古跡以及歷史建筑。

——《雅典憲章》

為社會公用之目的使用古跡永遠有利于古跡的保護。因此,這種使用合乎需要,但決不能改變該建筑的布局或裝飾。只有在此限度內(nèi)才可考慮或允許因功能改變而需做的改動。

古跡的保護包含著對一定規(guī)模環(huán)境的保護。凡傳統(tǒng)環(huán)境存在的地方必須予以保存,決不允許任何導致改變主體和顏色關系的新建、拆除或改動。

——《威尼斯憲章》第五、第六條

從歷史、藝術或科學角度看在建筑式樣、分布均勻或與環(huán)境景色結合方面具有突出的普遍價值的單立或連接的建筑群……屬于文化遺產(chǎn),整個國際社會有責任合作予以保護。

——《保護世界文化和自然遺產(chǎn)公約》第一條

回顧歷史可以發(fā)現(xiàn),一系列世界文化遺產(chǎn)保護公約的保護對象,經(jīng)歷了從單一的歷史建筑物、名勝古跡向城市景觀、文化線路的轉變。保護歷史文化街區(qū),應做到強調真實性與注重完整性的統(tǒng)一。

對策

1.“小規(guī)模、漸進式、微循環(huán)”

歷史文化保護區(qū)的保護過程中,城市肌理不能丟失,傳統(tǒng)格局不能改變,古建文物不能損毀,總之應在不改變歷史文化景觀的前提下,使得城市功能得到改善,居民生活獲得提升。這就要求決策者摒棄“大拆大建”的思路,向“小規(guī)模、漸進式、微循環(huán)”轉變。

為了避免“一刀切”后果,北京南鑼鼓巷地區(qū)以循序漸進的手段代替一次性改造,首先在整體范圍推行保護措施,然后以點軸的形式進行小規(guī)模的整治和開發(fā)。

在院落改造方面,摸索總結出“微循環(huán)”的方法。

2004年引導社會投資改造院落44個,搬遷疏散住戶390戶

2005年探索平房區(qū)“微循環(huán)”漸進式改造模式,通過街道政府贖買、租賃、置換等方式改造院落搬遷疏散住戶270戶

2006年借助玉河風貌保護工程,搬遷疏散住戶670戶

2007年按照“修繕、疏散、改善”原則進行院落改造試點,完成40多個院落的民居修繕工作

2007—2010年利用微循環(huán)方式對南鑼鼓巷26戶居民房屋進行了產(chǎn)業(yè)空間置換,加強房屋修繕工作,修繕房屋465戶、769間。

南鑼鼓巷“小規(guī)模、漸進式、微循環(huán)”的整治模式,在尊重歷史街區(qū)整體性的基礎上,充分利用了系統(tǒng)自組織產(chǎn)生的修復能力,使得局部改造帶來的變化在歷史街區(qū)系統(tǒng)的接受范圍之內(nèi),傳統(tǒng)與現(xiàn)代在一定時間內(nèi)漸漸融合,形成風貌與功能上和諧的統(tǒng)一體。

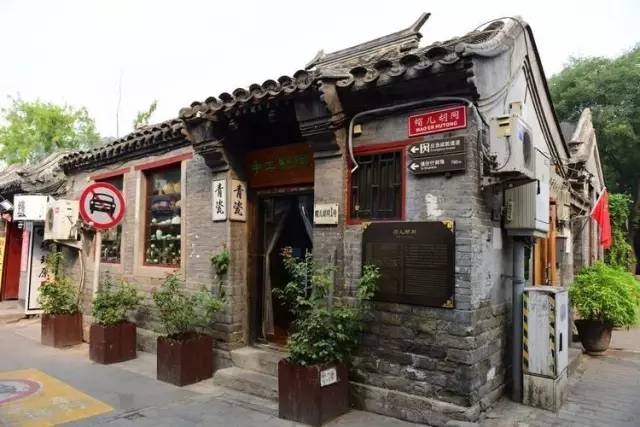

南鑼鼓巷帽兒胡同

2.新材料新方法,共筑“防火墻”

歷史文化街區(qū)所構成的傳統(tǒng)聚落,與現(xiàn)代生活的安全需求之間存在一定的矛盾。過度的商業(yè)開發(fā),更使得古城古建的傳統(tǒng)防火功能瓦解消失。在新的形勢下,如何為飽經(jīng)滄桑的古建筑構筑“防火墻”,是需要各界群策群力的問題。

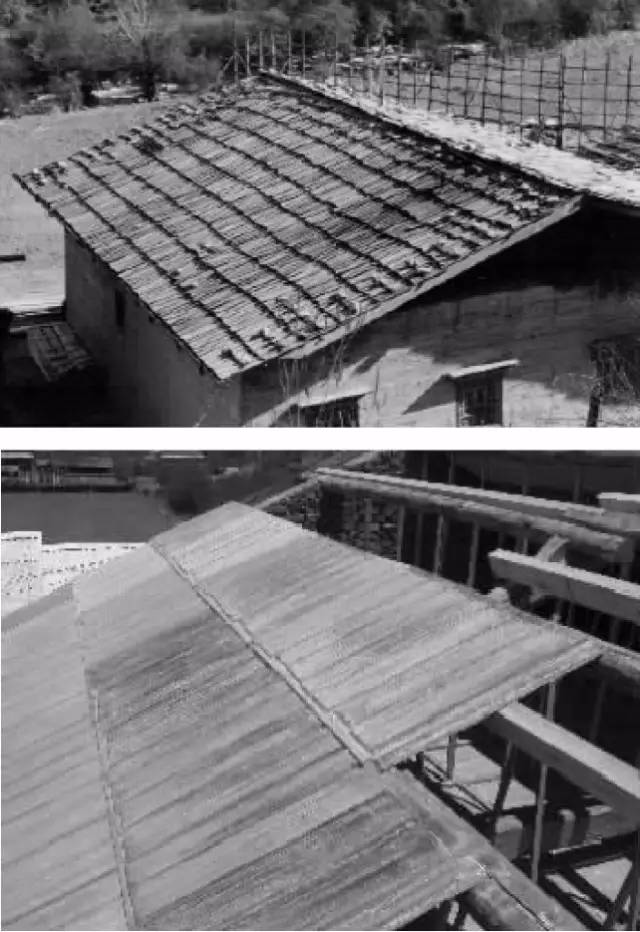

獨克宗古城的災后重建規(guī)劃中,對古城的安全保障進行了理念和技術兩方面的革新。新的規(guī)劃劃分了防火組團和防火分隔帶,并采取措施提高防火組團邊緣建筑的耐火等級。獨克宗古城大部分原有建筑都是藏族同胞世代相傳的傳統(tǒng)民居“閃片房”,“劈杉為瓦”的閃片瓦十分易燃。為解決這一問題,昆明理工大學建筑與城市規(guī)劃學院開發(fā)了植物纖維瓦,以植物纖維和礦粉為主要成分,經(jīng)特殊工藝壓制而成,外觀逼真且不易燃燒,取得了很好的使用效果。

傳統(tǒng)閃片瓦(上)和植物纖維瓦(下)

清華規(guī)劃院消防研究所的木結構阻燃處理技術也具有很強的借鑒意義。實驗表明,利用高壓浸漬技術可以將高分子防火材料注入木纖維內(nèi)部,經(jīng)過阻燃處理后的木材點燃時間會延長,能夠爭取更多火災搶險救援的機會。

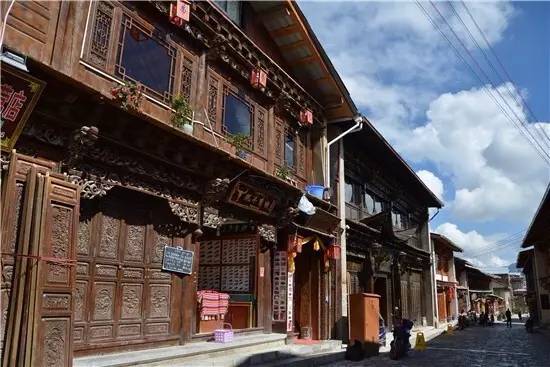

重建后的獨克宗古城

3.整合文化資源,向社區(qū)博物館轉變

很多城市在開發(fā)歷史文化街區(qū)時,容易陷入過度開發(fā)主街的誤區(qū),既割裂了街區(qū)整體文化體系,也有悖于街區(qū)整體歷史文化風貌的保護。歷史文化街區(qū)的開發(fā),應借鑒社區(qū)博物館的理念,在深挖文化資源的同時,注重展現(xiàn)歷史文化街區(qū)富有地方特色和集體記憶的文化空間,將古民居、各類文物的保護與傳統(tǒng)手工藝、商業(yè)業(yè)態(tài)的傳承相結合,打造原生態(tài)體驗的人文環(huán)境。

杭州市拱宸橋橋西歷史保護街區(qū)位于京杭大運河畔,是反映杭州清末民初城市平民居住、生產(chǎn)勞動和近代工業(yè)文化的重要歷史文化街區(qū)。杭州市政府在規(guī)劃橋西歷史保護區(qū)時,將工業(yè)遺產(chǎn)與傳統(tǒng)手工業(yè)相結合,建設了三座國家級民俗博物館,分別是由橋西土特產(chǎn)倉庫改造而成的中國刀剪劍博物館、中國傘博物館和坐落在通益公紗廠舊址的中國扇博物館。

中國刀剪劍博物館、中國傘博物館

中國刀剪劍博物館展示傳統(tǒng)“張小泉”剪刀

中國刀剪劍博物館展示傳統(tǒng)“張小泉”剪刀

中國傘博物館內(nèi)部展示

這三座民俗博物館于2009年9月落成并向公眾免費開放,彌補了杭州在工業(yè)類國家級博物館方面的空白。古色古香的里弄、飽經(jīng)滄桑的工廠舊址、各具特色的博物館、傳統(tǒng)手工藝的活態(tài)展示,使得拱宸橋橋西歷史保護街區(qū)成為杭州市一張“活的”文化名片。

結語

歷史街巷散發(fā)出濃郁的地方特色和文化氣息,成為當代城市文化資本的象征。合理的治理與改造,不僅能為城市帶來良好的經(jīng)濟與社會效益,也能讓文化遺產(chǎn)重新煥發(fā)生機。如何在商業(yè)與文化之間找到一種平衡,在利用旅游進行商業(yè)開發(fā)的同時,完整保留歷史文化街區(qū)原真建筑格局和文化生態(tài),不僅是決策者,也是每一位熱愛文化遺產(chǎn)的公民都應思考的問題。在堅持遺產(chǎn)保護原則的前提下,鼓勵保護方法、技術與管理技術的創(chuàng)新,以“陪伴”的心態(tài)關注社區(qū)成長,才能實現(xiàn)發(fā)展和保護的良性循環(huán)。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|