據《晉書》稱“自中原亂離,遺黎南渡”,“閩粵避阻,避在一隅,永嘉之后,帝室東遷,衣冠避難”。由此可知,客家先祖原居黃河中下游一帶,漢晉以后為避戰亂數度南徙,部分在閩粵贛地區定居下來,客而家矣。南下的先民為了自身的安全,既防匪盜攻掠,又防猛獸襲擾,故大多聚族而居,強烈的戒備心因襲而成獨特的生活習慣和居住方式,由大型的院落群體逐步演化成具“水、火、盜”三不入的城堡式土樓。

饒平土樓圍屋,大多分布在北部山區,中部丘陵地區,環繞在山間和村莊。高低有別、錯落有致、環形相接、造型多樣、結構精巧、規模宏偉,為八角形、圓形、橢圓形、馬蹄形、四方形、半月形等類型,具有通風采光、冬暖夏涼、防震、防潮、防火等許多優點,又適應山區環境,具有鮮明的地方特色,成為我國南方居民建筑藝術的獨特風格代表,它負載著豐富的歷史內涵和時代信息,充滿獨特的質樸和美感。

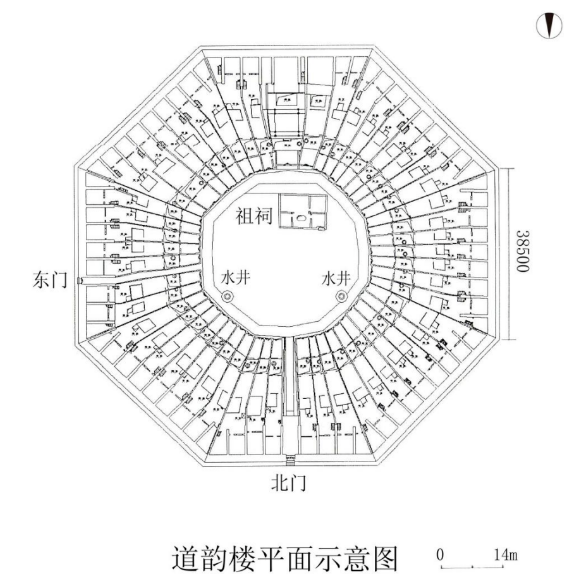

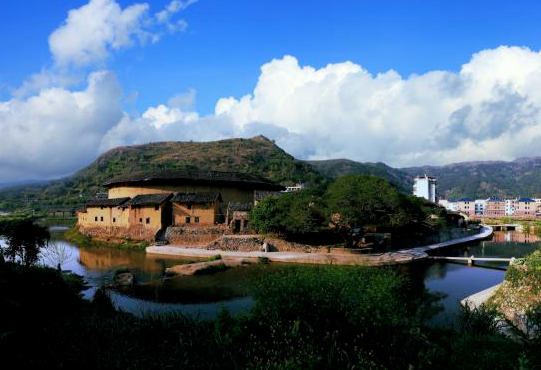

道韻樓

全國最大的城堡式八卦型土樓

位于饒平縣三饒鎮南聯村,呈八角形按八卦布局,稱“八卦樓”,這是仿照諸葛八卦陣的從生門入、休門出的原理,特地在正門一側另開一休門以讓族人從此門出寨。樓外環巷之外另筑圍屋八列,即在主樓八角的棱角相對留出八條巷道構成環護大樓的八排圍屋。在總體上,樓內外構成了八卦的布局。樓埕為太極、埕左右兩公用水井象征“兩儀”(俗稱“陰陽魚”);八面三進國屋象征爻畫;埕和屋內的明溝暗寓陰陽之合。其他結構多以“八”為倍數,如全樓有正房56間角房16間,共72間;樓內有72個窗戶,16個天窗,112架樓梯;樓內除兩口公井外,還有30口私井設于正房界墻下。

據史料記載:道韻樓為創鄉第五代人秉禮公、秉智公兄弟偕建,該樓始建于明弘治至元德年間(1488年—1521年),于明萬歷丁亥年(1587年)建成。正門匾額“道韻樓”三字為邑人黃錦(曾任明末禮部尚書)于清順治四年(1647年)所題。該樓坐北朝南,三進三環格局,一層為“三落二井式”單元房,一、二進為平房,三進為層樓,占地面積約10000平方米,樓內中心是卵石鋪邊內黃土夯實的庭院,房含前高出一坎,成環廊。

道韻樓屬古堡式樓寨,外墻開有槍眼、炮眼,門頂還設有防火燒門的注水暗涵,具有防“兵亂、鄉斗、盜賊、獸害、干旱、火災、寒暑、地震”的八防作用。樓內還有雕梁畫棟、壁聯壁畫、泥塑照壁、通花木窗等裝飾。建筑規模宏偉壯觀,結構奇特,造型美妙,是目前國內最大的八卦型土樓,突出“古、大、奇、美”的特點。全樓保存較為完好,有極高的歷史、藝術價值。2006年5月被國務院公布為全國重點文物保護單位。

南陽樓

饒平年代最久遠的客家土樓

位于饒平縣上饒鎮永善村,始建于明建文二年(1400年)。先祖在河南省鄧州一帶,溯閩西南、粵東鄧氏,自87世調元公始,其曾孫大猷之曽孫文顯公世居福建寧化石壁禾口村,其子志齋(號太乙,94世祖)被粵東多數鄧氏裔孫尊為一世祖始。

該樓坐南向北,呈圓形,大門座向為西偏北34度,占地面積1562平方米。二進一天井,樓內共有房屋26間,皆以黃泥土夯成。樓內中心處設有圓形廣場,水井一口。二、三樓間間相通。全樓只有一大門出入,門框上有凹刻“南陽樓”三字,門聯為“南山并壽,陽谷回春”。內有中廳一間,名曰“怡謀堂”,為眾人共有,作供奉祖先神位及樓內辦喪事之用。樓內廳堂三樓有四方拱匾,分別鐫刻“經明行修”、“王國儲楨”、“辟雍升俊”、“成均首選”,落款均為府縣官員。

永善南陽樓是饒平縣土樓中年代較為久遠的一處,規模適中,結構緊湊,建筑藝術十分講究,既有客家土樓的“八防”特點,又有自己獨特的建筑風格。樓名、對聯、門栓和匾額至今保存完好,總體結構也較完整,是客家土樓民俗文化之精粹。2002年7月被廣東省人民政府公布為省級文物保護單位。

泰華樓

少數民族村寨圍樓

潮州是我國少數民族畬族的發祥地,“居山為畬,臨水為疍。”這是專家學者對潮州原住民的描述。六百多年前,畬族先祖從福建龍海遷移到饒平縣饒洋鎮藍屋村,村中畬族土樓,由藍氏十五世祖徴猷公,于清嘉慶九年(1804)創建。坐東向西,石構門樓、門額陽刻“泰華樓”,款“嘉慶甲子年建”。三層橢圓形(四方抹角形),前平房,后三層樓房,每層26間,外墻墻襟以下用石徹,以上為分土墻。一層為“龍虎井式”單元結構,二、三層外面辟有走廊環繞通行,樓內設有“善慶堂”,內埕有一口六角水井。占地總面積約3338㎡。該樓保存完好,建筑風格獨特,有較高的歷史、藝術價值。2012年10月公布為第七批省級文物保護單位。

作為潮州市“博物館之城”系列館,開辟成為畬族歷史文化展覽館,展覽館共分“善慶堂”(民俗文化展覽館)、二樓、三樓展廳。祖廳分為上下廳,中間有天井,天井底部用鵝卵石鋪設的圖案,上廳正中掛著“盤、藍、雷、鐘”四大畬族姓氏,兩邊擺設有畬族特色的服飾、畬族生活用品;下廳墻上兩邊掛著“逸儒雅望”、“司馬寵錫”“文勉”等幾塊具有代表性的匾額。二樓展示館主要展示的是畬族特色的招兵節沙盤,畬族民風民俗圖片介詔;三樓博物館主要展示畬族傳統生活、生產工具等。“風凰圖騰”為文化標識,近年來,與畬族文化相關的山歌歌謠、節日節慶、民俗活動也在藍屋村重現,藍屋村民開始重拾民族記憶,來到泰華樓能深深感受到藍屋畬族村的歷史沉淀。

潤豐樓

饒韻人才輩出的客家土樓

詹氏在宋代從福建寧化石壁村遷至廣東大埔長窖村。元末明初遷入饒洋西瓜園,明永樂二十一年(1423年)詹氏創鄉。在饒平縣新豐鎮豐聯村鄉址在宗祠左上角,初稱上屋樓仔,后稱樓仔角,有一座土樓。據村里老人介紹該樓始建于明嘉靖年,清道光年間大修,坐南向北,二進圍,占地面積約2248平方米。走進該樓,門額陰刻“潤豐樓”。門聯一幅,右聯是“潤澤粵東,水綠山青萬事基”;左聯是“豐阜饒北,民勤德劭千秋繼”,建樓名此寓意。門前有塘,門口兩側建有附屬建筑,名之為司馬第、儒林第、調琴齋、廣業軒,可見樓主當年的身份與志趣。關于司馬第:明清時,司馬多為同知的別稱,任過同知的官員,退休后,往往要在門楣上署明“司馬第”,以示光耀。關于儒林第:大致可能是指書香門第。該樓小巧玲瓏、結構緊湊,有較高的歷史、藝術價值。2002年7月被廣東省人民政府公布為省級文物保護單位。

潤豐樓見證了客家人在饒北的艱苦奮斗史。潤豐樓是最富于書香氣息的饒北客家土樓,它深深滲透著饒北客家人為改變命運而努力讀書的傳統。這座儒雅的小土樓人才輩出,古代就出過幾位進士,近現代有醫學博士、縣長、校長、華僑等。詹家的“學文堂”也走出了4位大學生。大哥詹安泰先生早年畢業于廣東高等師范學校及國立廣東大學(國立中山大學前身)國文系,兒子詹伯慧1949年考入中山大學文學院語言學系。二弟詹天泰先生畢業于上海暨南大學經濟系,三弟詹力泰先生畢業于國立中山大學歷史系。可謂書香門第,薪火傳承。

其中蜚聲文壇,是詹安泰父子,詹安泰是我國著名的古典詩詞研究家、文學史家和書法藝術家,尤精于詩詞的創作和研究。他的詩詞作品及詞學論著在海內外有相當的影響,有“南詹北夏,一代詞宗”、“嶺南一大家”之譽。詹伯慧,當代語言學家,教授,博士生導師,從教63年來,著作近40部,發表論文逾400篇,培養出中國漢語方言學界的骨干力量“詹家軍”,研究成果輻射至日本、美國、新加坡、法國等地,詹伯慧是名副其實的語言學大家。他還以首席專家身份負責主編約四百萬字的,堪稱我國歷年來最大型的方言及方言學大詞典——《漢語方言學大詞典》。

在饒平廣袤土地上,環繞在山間和村莊。似古堡巍峨蒼樸,猶如“天上掉下來的飛碟”,象現代體育館氣勢恢宏,猶如“地下冒出來的蘑菇”絢麗多彩,真可謂鬼斧神工。這就是分布在饒平的土樓圍樓。是饒平先人智慧和汗水的結晶,土樓是束永不凋零的奇葩,是顆璀璨耀眼的明珠。保護與傳承好這些歷史文化遺產,守護好我們的家園,是全社會的共同責任,保護文物功在當代,利在千秋!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|