一、計量方法

01、唐代以前

漢制古秤,以黍、銖、分、兩、斤為計量單位。晉至唐代明確了10黍為1銖;6銖為1分;4分為1兩;16兩為1斤。

02、新中國成立前

逐步確立了斤、兩、錢、分、厘、毫的計量方法。1厘為10毫;1分為10厘;1錢為10分;1兩為10錢;1市斤為16兩;1公斤為2市斤。因16兩制,也就有了我們常說的“半斤八兩”這個成語。

03、新中國成立后

1979年1月1日,國務院規定全國中醫處方用藥計量一律采用。“克”為單位的公斤制。1公斤為2市斤;1市斤為10兩等于500克。

在我國古代,醫學家們為了更準確地,稱量藥材劑量,發明了許多有趣的計量方式。

字

《醫宗金鑒·幼科雜病心法要訣·撮口》

“撮風散:亦腳蜈蚣(炙)半條……麝香一字,上為末,每服一字,竹瀝調下。”

“字”這一單位,在今天的中醫藥學中依然被運用。使用唐代“開元通寶”錢幣作為工具,抄取藥末,藥末遮住銅錢上一個字的量即為“一字”,約合0.4克。

銖

《孫子兵法》

“稱之所起,起于黍,十黍為一絫;十絫為一銖,二十四銖為一兩,十六兩為一斤。”

成語“錙銖必較”,大家一定都不陌生,其中的“銖”是度衡量單位“兩”的二十四分之一,常用于古代藥方之中。

錢匕

《千金要方》

“錢匕者,以大錢上全抄之;若云半錢匕者,則是一錢抄取一邊爾,并用五銖錢也。錢五匕者,今五銖錢邊五字者以抄之,亦令不落為度。”

在一些中醫古籍中,錢匕常作為藥物量具之一,它以漢代五銖錢幣作為藥物計量工具,撮取時以藥末不落為準,一錢匕約相當于一方寸匕的60%,約2克左右;半錢匕約1克左右;錢五匕約為一錢匕的四分之一,約0.5~0.6克。

刀圭

《名醫別錄·合藥分劑法則》

“凡散云刀圭者,十分方寸匕之一,準如梧桐子大也……一撮者,四刀圭也。”

在中醫古籍中,刀圭也是量取藥末的器具。明·董毅《碧里存雜·刀圭》:“形正似今之剃刀,其上一圈正似圭璧之形,中一孔即貫索之處。蓋服食家舉刀取藥,僅滿其上之圭,故謂之刀圭,言其少耳。”一刀圭約等于一方寸匕的1/10。

方寸匕

《傷寒論·太陽病上·五苓散》

“……上五味為散,更於臼中杵之,白飲和方寸匕服之。”

方寸匕,形狀如刀匕,在一些中醫古籍中常作為藥物量器。一方寸匕大小為古代一寸正方,其容量相當于十粒梧桐子大。據學者考證,一方寸匕盛礦物金石藥末約為2克,草木藥末約為1克,裝藥液則約合2.5毫升。

時至今日,我們的一些醫院和藥廠仍然在使用類似于方寸匕的藥物分量工具,用以手工分裝粉劑和沖劑等。

新舊兩者之間的換算關系為:

舊16兩制的1斤=新10兩制的1斤=500克

那么16兩制的“錢”與“克”之間如何換算呢?

16兩=160錢=500克

500克÷160錢=3.125克/錢

即1錢=3.125克

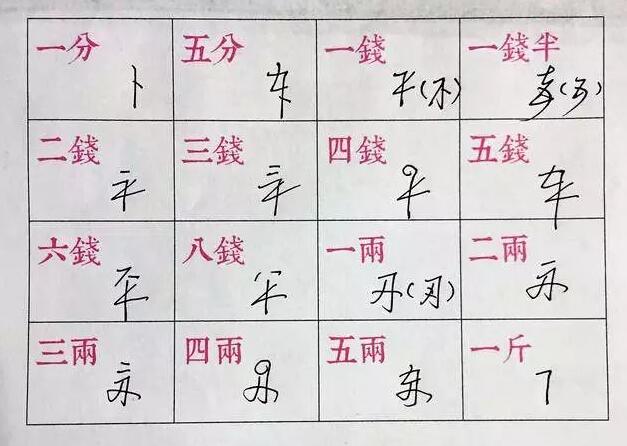

二、古處方常用劑量書寫法

1979年后,年輕的中醫師基本使用阿拉伯數字和克(g)書寫處方劑量。

而一些老中醫仍常據古醫書記載寫法書寫處方劑量,總結如下,以資識別。

古處方常用劑量書寫法。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|