山西省五臺縣南禪寺大殿,作為中國現存最古老的唐代建筑,比佛光寺還早75年建成。這座建筑于1953年被發現,然后經過22年的保護修繕工程,在1975年完工。修繕過程反映了當時中國文物保護工程的理念和方法,研究性的工作貫穿于工程始終。

根據祁英濤先生所著的《山西省五臺縣李家莊南禪寺勘察報告》記載,1953年,山西文管會和中央社管局文物整理委員會(以下簡稱文整會)前往五臺縣了解五臺佛光寺的修繕情況,得知“李家莊南禪寺大殿系唐代建筑,已殘毀急待修繕”。于是,他們立即派人前往現場進行調查和拍攝。隨后,由陳明達、祁英濤、陳繼宗、李良嬌、律鴻年和李竹君等六位專家組成的考察團隊,與山西省文管會一同進行了南禪寺的勘察、測量和拍照工作,確認南禪寺大殿是一座唐代木構建筑,至今為止是中國發現的最古老的木構建筑!

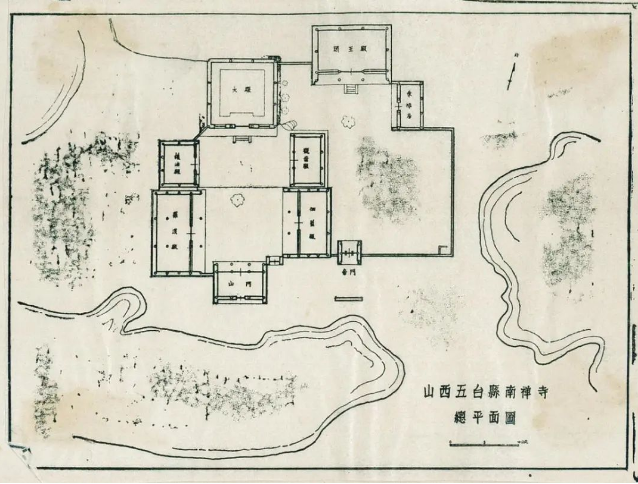

圖1 1953年南禪寺總平面圖(中國文化遺產研究院藏)

01、慎重啟動維修工程

南禪寺大殿在其建筑嚴重殘損的狀態下,祁英濤先生于1954年完成了《山西五臺山李家莊南禪寺勘察報告》和《南禪寺大殿修復計劃初步草案》。為了確保決策的慎重性,文整會向劉敦楨、梁思成、林徽因、劉致平、趙正之、盧繩、龍非了、莫宗江等專家咨詢意見。劉致平先生在回復中提到:“無十分把握時,不要輕易更動現狀”,而劉敦楨先生也強調了“多做研究,方能做最后決定”。這反映了中國文物建筑維修工程的初期,前輩們堅守多做研究和不輕易更動現狀的原則。

到了1972年,根據國務院的相關批復,山西省文物工作委員會組織了南禪寺大殿的維修工程。祁英濤先生負責維修工程設計,而柴澤俊先生則負責實施工程,最終于1975年完成了南禪寺大殿的維修工程。

在20余年的時間內,南禪寺大殿的維修和研究引發了一系列爭議和關鍵問題,其中包括:

1)工程性質

2)出檐的長短

3)侏儒柱的去留

4)前檐門窗的形式

5)鴟尾的樣式

這些引發爭議的部分經過多次與法式、同期案例以及現場條件的對比、研究和取舍分析。在這個過程中,許多專家提出了不同的意見和建議。這些修繕爭議的背后反映了關于文物建筑維修原則和指導方針的深刻思考。它們可以被視為我國早期文物建筑“研究性修繕”的典型案例。

這一修繕工程的復雜性和爭議性說明了在文物保護領域中,如何在尊重歷史原貌的基礎上進行維修和保護工作,同時又滿足現代需求,需要充分的研究、討論和權衡。這種維修方式的研究性質使得文物保護者能夠深入探討各種技術和方法,以確保文化遺產的完整性和可持續性,這對于今后的文物保護工作具有重要的參考價值。

02、維修工程的設計與實施

1)關于工程性質的變化

1954年的《南禪寺大殿修復計劃初步草案》主要考慮了“現狀整修”的理念,而到了1974年的實施方案,則選擇了“落架重修”的方式,或許是因為建筑經歷了20年的變化。盡管如此,在確定維修方案時,一些專家仍提出了不同意見,包括不采用落架維修,或采用半落架維修的建議。

1974年的維修工程采用了“落架重修”的方法,并特別強調了以下幾點:首先,必須確保主體結構的形式和尺寸保持不變,包括平面中各間的大小、深度、柱子高度、側腳、生起、舉高等等,都必須嚴格按照原樣進行維護。其次,盡量保留并重用舊有構件,避免更換新構件。特別強調了“我們認為如果一座唐代木構建筑物,主要構件都被換成新材料,那么它將成為一座原大的模型,很難稱它為唐代建筑了”。

這表明,早期的文物維修工程中,不論采用何種維修方法,都非常重視保留文物建筑的原始形式和構件,這種保留的做法是一開始就得到了強調。

2)關于出檐長短的修繕研究

在1953年的現場勘查中,觀察到南禪寺大殿的出檐經歷了后來的改動,同時檐椽上有明顯的鋸痕,這可能是因為檐椽受損,歷史上進行了維修和改動。

為解決這一現象,1954年和1974年的維修方案都進行了對比分析。首先,采用法式研究來推算檐長度;其次,通過現場測量五鋪作斗拱,根據勘察和測繪中柱高與出檐的比例來推算檐長度;最重要的是,在維修工程中,清理出了建筑原始臺明,再從臺明與出檐的關系中推算出檐長度。這三種方法相互驗證,從最初推算的出檐長度約為230-240厘米,到工程實際實施中確定了出檐長度為234厘米。

實際維修后,關于出檐長度的爭議得以解決。這突顯了研究性修復操作的三個關鍵環節,即追溯研究、勘測和經驗分析、工程實證,它們是文物維修工程的重要組成部分,缺一不可。這個過程確保了對文物建筑的精確修復,同時保持了歷史和文化價值。

圖2 1953年南禪寺大殿的屋檐情況(中國文化遺產研究院藏)

圖3 1974年南禪寺大殿修繕后屋檐情況(《南禪寺》山西古建筑保護研究所和南禪寺管理所編著)

3)關于構架中侏儒柱組件的去留

關于南禪寺大殿中的“侏儒柱”的存在與去除的爭議非常有趣。根據1954年的修復草案,認為這個侏儒柱是結構上所必需的構件,盡管在隋唐時期的實物和壁畫中大多情況下只使用了大叉手而沒有侏儒柱。然而,它提到一般的侏儒柱是方形的,因此在這種情況下,侏儒柱的存在是合理的。

而在1974年的維修工程中,發現在解除屋面荷載后,侏儒柱一組構件并沒有與大叉手之間進行榫卯連接。通過力學計算和現場模擬實驗,得出了取消侏儒柱這一組構件的結論,認為大叉手本身是安全的,這一決策被認為是“恢復了唐代建筑原貌”。在取消侏儒柱一組構件后,考慮到結構的可靠性,還在大叉手底部的平梁上增加了一根鋼筋拉桿,以減小大叉手向外的推力。

關于是否保留這個歷史上的“加固”痕跡,確實是一個復雜的問題。根據《中國文物古跡保護準則》(2015版),應該盡量保持文物的原貌,包括歷史上經過修繕、改建、重建后留存的有價值的狀態,以及能夠體現重要歷史因素的殘損狀態。然而,在這一具體情況下,維修工程中是否考證了侏儒柱是哪個年代增加的記錄似乎沒有明確的信息。這種情況可能需要更深入的研究和討論,以確定最適合保護和傳承文物建筑的方法。

圖4 1953年南禪寺大殿平梁、侏儒柱、大叉手(中國文化遺產研究院藏)

圖5 1974年南禪寺大殿修繕后的大叉手(2014年唐文文拍攝)

4)關于前檐門窗形式的爭議

在1954年的修復草案中,提出南禪寺大殿前檐磚墻為近代后砌,但門額上的門簪甚為古樸,門窗上部線腳與宋代法式作法類似,由此提出拆除磚墻,保留門窗。

1974年維修工程中,前檐門窗參照佛光寺進行了“唐式復原”。根據記載,在實施過程中認為現存門窗式樣屬于元代以前古老式樣,拆除磚墻拆卸門窗時,進行過仔細研究,發現了遺留的門簪卯洞、門釘舊孔等舊有痕跡,以這些舊有痕跡為依據,同時參照早期建筑實例,對門窗的樣式進行了修復。

圖6 1953年南禪寺大殿前檐外觀(中國文化遺產研究院藏)

圖7 1974年南禪寺大殿修繕后前檐門窗和瓦頂(《南禪寺》山西古建筑保護研究所和南禪寺管理所編著)

對于南禪寺大殿門窗的式樣至今尚存有不同的意見。從當時的工程記錄看,在工程實施過程中,對舊有痕跡進行勘察和研究非常可取,也使得結論更加可信。但實際過程中,是否因為有“唐式復原”的初衷,而使推論向“唐式”風格靠近,就不得而知了。

5)關于鴟尾樣式的爭議

南禪寺大殿修繕中爭議最大的是瓦飾中“鴟尾”樣式的選擇。1954年修復草案提出“此殿的獸仍以用鴟尾為合理”。1974年實施中提出“具體形象參照近年出土的渤海國上京的鴟尾式樣”,并按照這一方案進行了實施。

對于南禪寺大殿的鴟尾式樣,多位專家有不同的意見。有先生提出“瓦作問題如欲恢復原狀固佳,但無太大把握”;有先生提出不能以盛唐渤海樣式作為依據,應參照日本唐招提寺的鴟尾;還有先生提出制作模型,多多研究,以求盡善盡美。文物建筑的脊飾有著保護屋架的作用,但其樣式卻有著很強的時代特征,至今都是修繕工程中存有爭議的部位。

圖7(左)渤海國上京的鴟尾(引自中國社科院考古研究所.考古精華[M]北京科學出版社1983)

圖8(右)日本唐招提寺的鴟尾(引自小野雅弘(編輯)鑒真和上展[M]東京日本TBS2001)

在南禪寺大殿其他構件的維修中遵循了盡量保存原有構件的原則,采用了鐵板、鐵扒鋸、鐵箍等鐵活連接,鋼管柱拼合,環氧樹脂灌縫的修補和加強方法,使得大部分原構件得以保存。但環氧樹脂作為粘接材料、其材性和穩定性是否與原木構件相匹配,尚需時間的考驗。

03、總結

通過南禪寺大殿的維修過程,我們可以體會到:如果說我國早期的文物保護工程即秉承了“研究性修繕”的理念,其主要體現在兩方面,一個是技術操作層面,另一個是全過程的多方參與層面(管理)。技術操作層面即前面提到的溯源研究,包括歷史研究、歷史發展過程的變化研究、法式研究等;勘察研究,包括詳細的測繪,對細節和問題的記錄、與經驗的對比;工程實證研究,包括對前期勘察隱蔽部位的再次勘察、分析研究、實施可行性研究等。而全過程的多方參與也十分重要,包括專家的全程參與,提出詳細的指導性意見和建議;設計參與工程實施全過程,對未能預見部位的重新研究、可實施性措施補充完善等。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|