中國疆城廣大,各地自然條件差異明顯,各類人群的文化傳統與生活習俗也多有不同。由此形成了許多獨具特色的地域性建筑。但從整休來看,中國傳統建筑的單體造型大體保持了由屋頂、屋身、臺基共同構成的“三段式”特征,其中又以漢族地區的傳統木結構建筑最為典型。單體布局方面,中國傳統建筑普遍為矩形平面,一般于長邊方向開門,與歐洲古典神廟、教堂等建筑慣于短邊開門的做法差異明顯。

就組群布局而言,中國傳統建筑以院落圍合為基本特征,通過由屋宇、圍墻、回廊等共同構成的內向性封閉空間,可以營造出寧靜、安全、舒適的生活起居環境。同時通過不同院落的巧妙組合,又可以形成規模龐大,且富有秩序感與神圣性的建筑群體,由此即可發展出滿足不同社會需求的建筑類型。

三段式造型

“三段式”是傳統木構建筑的基本造型規律,歷代沿用不輟。三段的上段為屋頂,亦稱屋蓋,是造型與等級重要的象征物之一。屋身為中段,是主要的使用空間,不同的開間數也直接彰顯了等級與秩序。臺基為下段,是建筑基礎所在,高度與樣式的變化直接體現了使用者的身份差異。圖示為北京故宮太和殿高居三重須彌座臺基之上,面闊十一開間,頂部為最高等級的重檐廡殿頂,充分彰顯了帝王的至高權力。

面闊與進深

傳統木構建筑由于受到材料特征的約束,單體平面普遍為矩形,內部以立柱形成十字形柱網。長邊稱面闊方向,短邊為進深方向,計量單位以兩根立柱之間的空間為一“開間”。面闊的開間數自隋唐之后通常取奇數,多為三至十一間,早期還有偶數開間的做法。進深方向則奇偶均可。不同位置的開間各有名稱,中央稱當心間或明間,盡端為梢間,其余均為次間。圖示為北京故宮太和殿平面圖,面闊十一開間,進深五開間。

減柱與移柱

在宋遼金時期,木構建筑曾有一次波瀾壯闊的技術革新,最突出的特征是在保持面闊與進深的開間數均不變的前提下,將室內的柱網予以簡化。常見做法是通過使用大跨度梁枋,從而減少內部的立柱數量,獲得開敞的室內空間。同時為兼顧結構可靠性和空間需求,還可移動立柱位置。圖示為華嚴寺大雄寶殿平面,可見殿內進深方向減去兩排共十二根立柱,還將剩余的兩排立柱進行了移動,由此獲得了開敞的供奉與瞻禮空間。

副階與圍廊

傳統木構建筑為豐富造型,獲得開敞的過渡性空間,常于主體外圍使用圍廊。唐宋時期的高等級建筑,其圍廊常環繞主體布置,稱為“副階周匝”。如太原晉祠圣母殿,主體以圍廊環繞,同時配合減柱做法,在前部形成了非常開闊的祭祀空間。明清時期,環繞做法逐步減少,多于建筑前后設橫向外廊,如前述太和殿的做法。

組群布局

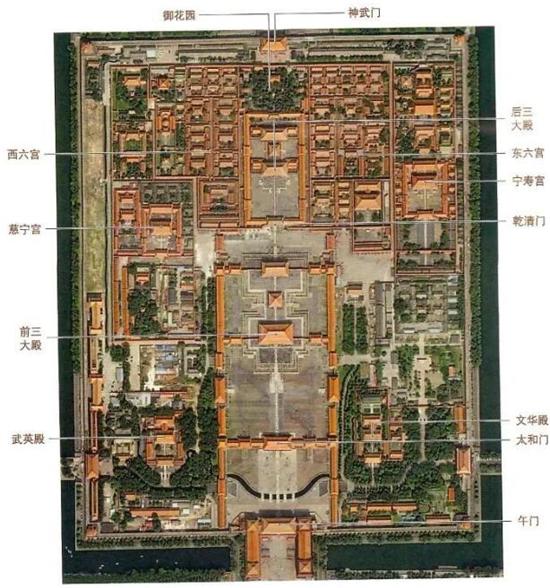

中國傳統布局以合院式格局為典型,普遍具有明確的中軸線與遞進關系,核心建筑位于中央位置。左右對稱分布各類輔助設施。同時為增強氣氛、確保安全,核心建筑之前往往會沿軸線設置多重連續的院落。如北京故宮宮城內以三大殿為中心,左右對稱安置了文華殿、武英殿、東西六宮、慈寧宮、寧壽宮等,并以午門、太和門,乾清門、神武門等分隔,形成多進院落。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|