與菩薩的衣飾相比,佛陀的衣飾更加簡潔明了,配飾也較少。歷史上,佛陀衣飾的幾種基本樣式塑造保持了一個大體的模式框架,嚴謹而恭敬。雕刻主尊佛陀似乎是一個很嚴肅的工作,采取畢恭畢敬的態度而缺乏生活氣息,所以佛陀的著裝斷代相對容易。(本文主要涉及的范圍起于十六國止于唐)

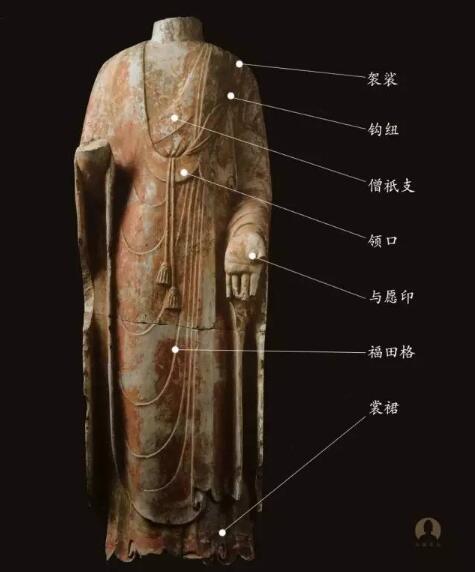

袈裟

佛陀的衣服稱為袈裟,梵文Kasaya。意譯作壞色、不正色、赤色、染色。指纏縛于僧眾身上之法衣,以其色不正而稱名。

袈裟為求解脫之人所穿的法服,涵義絕不止于佛教偶像僧侶等所穿著的衣服那么簡單,袈裟上的條紋格子有如萬頃良田一般,這就是福田衣稱號的來歷,代表著生命的滋長,以及佛法的利己利人,宏大無邊。

鉤紐式袈裟細節名稱

溯源

公元二世紀,古印度貴霜王朝迦膩色伽一世時期鑄造的金幣上便刻有佛像,是迄今為止最早的傳世佛像,從佛像中我們可以清晰地辨認出佛陀著通肩大衣式佛衣。

中國最早的佛陀形象及其衣飾特征全部來源于古印度佛陀樣式,兩漢時大量的佛經傳入中土,其中就有各種佛陀圖樣以及造佛的僧侶工匠。早期的佛像具有明顯異域特征的原因就在于此。

不過漢地的佛陀衣飾與古印度的佛陀著裝律典有著許多的區別,有很多細節是自創的,是漢地的審美觀念和政治需要將其改革后的產物。

1941年,在四川彭山漢代崖墓發掘出土了一件陶搖錢樹座(高21.3厘米,南京博物院藏),陶座上塑有一尊坐佛,束發,高肉髻,身著通肩大衣,左手持大衣一角,右手上揚,其基本形態與犍陀羅的佛坐像很相近,這尊佛像可視為中國最早期佛陀形象的代表(公元2-3世紀)。

漢地佛衣的樣式名稱

通肩式

這種服飾來源于古印度犍陀羅地區,這是中國最早興起的佛衣樣式,也是漢魏兩晉唯一的樣式。特點是袈裟圓弧形領口,大衣從脖頸部一直下垂到腿部,結構簡單,特征明顯。

袒右肩式

袒露右肩,袈裟從左肩一直斜披至右胸部繞到背面。

半披式

與袒右肩有相似之處,但區別在于右肩并不是袒露,而是被袈裟覆蓋,故稱之為半披。

褒衣博帶式

很明顯的受魏晉遺風影響的服飾,非常典型的本土化穿法,來源于文人士大夫的著裝。東魏之前,北魏之后。

垂領式

與半披類似,但垂領式佛衣的右肩袈裟直接下垂至右手的手腕,完全包裹了右手臂,視覺上感覺是用右手臂直接拉下來的袈裟袖子。

雙領下垂式

這種樣式比較好辨認,領口U形,垂至胸前,整體與通肩大衣有類同。

敷達雙肩下垂式

學者稱這種樣式是兩件袈裟的結合體,穿法比較難懂,但外部形象還是很好分辨,右肩部一塊袈裟從后背繞過來垂落至右胸前。

鉤紐式

這是中國工匠獨創出來的樣式,其實只是在前者服飾的基礎上增加了鉤紐部件而已。

各朝代佛衣特征

十六國(公元304-439年)

十六國時期的佛像數量比較少,基本上沿襲了犍陀螺的樣式,以通肩大衣、半批式為主,小型金銅造像居多,主要集中在山西、陜西、黃河流域這一帶。石窟大體量造像不多,在甘肅的炳靈寺有一些保留。

這時期的通肩式大衣具有非常明顯的印度樣式。從甘肅炳靈寺為數不多的西秦半披式佛衣來看,其實北魏早期與西秦的半披式可以歸為一類。這時期未發現有其他諸種樣式出現。

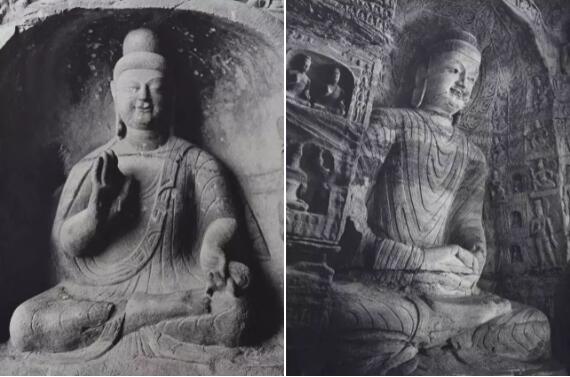

北魏(公元386年-557年)

作為南北朝時期的第一個北方王朝,北魏的造像風格分為早期和晚期,早期的佛衣樣式還是受到印度犍陀羅的影響,以通肩大衣和半披式為主,少數有袒右肩和垂領式,衣紋稠密,身軀厚實雄健。

北魏中晚期,統治階級開始崇尚漢文化,佛像服飾也受南朝士大夫的穿法影響,形成了褒衣博帶的樣式,身軀扁瘦,衣服寬松飄逸,面容也開始清秀了,這就是秀骨清像的來歷。這種清秀的樣式與前期的造像風格迥異。

這種形制風格一直延續到東魏與西魏,這也是佛像歷史上第一次特別典型的漢地人對佛陀服飾本土化的改造風潮。此后便進入了北齊時代,開始又受到印度的笈多風格全面影響。

東魏(534年-550年)

西魏(535年-556年)

自北魏分裂為東魏和西魏之后,造像風格隨之各自延續,同時褒衣博帶風格也進行了細節的變革。無論是青州還是鄴城,東魏的身形基本上身形都是清瘦的,衣紋也是延續北魏時期的制式,只是在細節上開始作減法,比如結帶的樣式,衣袖的內收處理等。而西魏麥積山地區的身形卻略呈圓潤體,與整體的線條走勢相互呼應,呈現溫婉的態勢,懸裳的結構也處理得輕松自在,線條蜿蜒,這與龍門與鄴城的銳氣有很大的區別。

東魏與西魏佛的身形總體開始像圓潤過渡,特別是麥積山地區,不似北魏那種典型的扁平化,而呈現柔和的態勢。褒衣博帶繼續延續,但與北魏有細節上的區別,比如北魏衣袖與下擺更飄逸,呈外撇之勢,而東魏西魏開始內收,平直,右衣袖也出現了上收至肩的形制等。開始出現了雙領下垂的佛衣樣式,這應該是一種褒衣博帶的改良款,為北齊的大量出現奠定了基礎。

北齊(550年-577年)

此時,北齊與北周各自的服飾演變差異化開始增大,而這種差異化是經歷了東魏西魏的褒衣博帶之后笈多風格對本土造像的沖擊所導致的。受馬圖拉和薩爾納特的影響,北齊北周的造像都圓潤飽滿,身形豐潤,線條柔美。這種內斂的美感正是北齊時代的特點,來源于笈多王朝唯識論對宇宙、對自身的認識,所以佛像的神情都內向化,呈沉思冥想狀。

雖然北齊短短27年,但佛陀的衣服樣式經歷了巨大的變革,北魏時期出現的佛衣樣式這時又以新的面貌重新出現,比如袒右肩、通肩大衣,也出現了很多未曾有過的樣式,翻開了造像史上最為迷人瑰麗的一章。

北周(557年-581年)

北周取代西魏,同樣受到笈多風格的影響,佛的形體與北齊類同,形體圓潤豐滿,衣服開始緊致(這是北齊北周時代佛衣的共同點),但是北周地區的佛衣以雙領下垂,通肩大衣式樣為多,繼承了馬圖拉風格的特點,未曾有薩爾納特樣式的佛衣,特別是完全的裸體式的緊身衣,幾乎未有一例,也沒有雙肩敷達下垂式佛衣,這一點與北齊不同。

甘肅麥積山北周佛衣懸裳的處理開始注重張與弛,多與少,疏與密的對比。陜西地區的北周佛衣厚重感要大于甘肅麥積山。此時的通肩大衣與北魏的不同之處在于領口更小,更加輕薄,緊貼身體,凸現出形體的線條。

隋(581年-618年)

隋代作為南北朝的終結者朝代,它更多的是一種承上啟下的造像風格。原北周北齊地區繼續延續前朝的遺風,無論是佛陀還是菩薩,皆是如此,所以才出現了各種地域風格,比如青州風格、長安風格,等等。

相對于佛頭像而言,佛衣飾更難以區分,介于唐與北朝之間,整體身形與北齊北周沒有太大的差異,不過此時的佛像又開始注重本土化的表現了,衣紋開始向寫實化邁進,流行鉤紐式袒右肩式和雙肩敷達下垂式,袒露的肌肉部分也開始有飽滿的趨勢。

唐代(618年—907年)

唐代作為中國歷史上最為強盛的朝代之一,它的所有美術風格都呈現一種華麗,豪邁的氣質,無論是繪畫,手工藝品,雕塑藝術,建筑藝術等,這個時候的佛衣具有非常典型的時代烙印,比如袒露的面積增大,肌體的表現力度空前,腹部隆起,胸肌強健,衣紋寫實化已經爐火純青等。

唐代的飽滿與北齊的圓潤不同,唐代佛陀似乎是一個肌肉健美的健美先生,而北齊的佛陀豐滿圓潤卻不凸現肌肉,是一個俊美青年,肌肉都經過了概括化的提煉,外在的線條都是平滑收斂的,這就是微妙差異所在,這種差異化看似很小,背后卻是兩個時代的審美存在巨大的不同所導致的,所以有時候我們遇見兩件同樣佛衣的胸像,盡管殘得只剩下半個胸,也能很快的分辨唐代與北齊。

從唐代開始,佛造像的技法與表現風格已經完全本土化,盡管佛衣的樣式大多還是來源于印度,但僅僅只是保留了大致的款式,而衣紋的疏密處理,與肌體的結合方式,衣紋的褶皺立體化表現,甚至款式的革新等等都進行了全新的改造,最終成就了一種屬于大唐才有的盛世風范。

歸納

每一個時代的佛造像風格都有其獨特性,同一款佛衣穿在不同時代的佛陀身上,會發生各種變化,這種變化一方面是款式本身的改變,更多的是佛身軀本身在發生變化,以下是筆者歸納的各朝代佛身軀特征的關鍵詞:

北魏:清秀扁平

北齊:豐潤內斂

唐:飽滿雄強

本文按照時間線來講述佛陀服飾的演變,這種變化是與朝代有關,也與當時的諸多因素有關,朝代更替只是起到了推波助瀾的作用。佛陀的服飾所涵蓋的內容非常多,包括袈裟的面料、染色的由來、縫制的方式等,每一種樣式的穿法講究等都應該提及才是,但筆者學問與精力有限,不敢對此亂議。

本文的觀點如有謬誤之處敬請大家指正,互相交流心得。

作者:陽新,網名“太陽很大”,古代造像藝術研究與收藏者,專注于佛像藝術鑒定與辨偽。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|