“如鳥斯革,如翚斯飛”是《詩經·小雅·斯干》中的詩句,形容周宣王新落成的宮室,像鳥兒張開翅膀奮飛的樣子。這個比喻讓人腦海里不由得浮現出中國古代建筑那種宏大卻又輕盈之美:雄偉的木構框架與精巧的梁架飛檐的完美結合。

今天,當我們抬頭仰望那些保存至今的古老建筑時,都會被古人高超的建筑制造技藝以及這些建筑所蘊含的豐富博大的傳統文化內涵所折服。

故宮屋檐(圖片來源網絡)

由于我國的古建都以木構為主,經過歷代兵火以及各種自然條件變化的洗禮,能保存至今的都算得上鳳毛麟角。特別對于江南地區,潮濕的氣候條件對于木結構的保存尤為困難。

即便如此,在浙江境內,如今依然保存了有明確記年的一座宋代,兩座元代的古建,被稱為“一宋二元”。這三座高古殿宇在江南地區現存古建中地位突出,集中體現了宋元時期浙江地區發達的木構技術與極高的藝術水平。接下來,讓我們一起了解一下這些身邊的著名古建。

“一宋”指的是寧波的保國寺大殿。這座大殿建于北宋的大中祥符六年,即公元1013年,至今已有1000多年的歷史。這座千年古剎雖然歷代都有重修,但由于身處深山,各種機緣得以保存。直到1954年,南京工學院的三位學生在完成著名建筑學家劉敦楨先生的古建考察任務時,偶然進入荒廢的保國寺,才發現了這座宋構大殿。而這一發現打破了當時“我國長江以南無宋代建筑”的論斷,并在1961年被國務院公布為第一批全國重點文物保護單位。

保國寺大殿(圖片來源網絡)

保國寺大殿的重要性不僅僅是因為它是目前江南地區最早、保存最好的宋代建筑之一,更為重要的是它精巧絕倫的建筑工藝堪稱典范。我們知道成書于宋代的《營造法式》是中國古代最完整的建筑技術書籍,是宋代建筑規制、制造技法的總結。然而在梁思成先生注釋《營造法式》之前,這本傳世巨著成為了難懂的天書。而保國寺大殿的建造年代比《營造法式》成書早了90年,其許多結構作法、斗拱作法乃至裝修作法,與《營造法式》所提及的相關制度同出一轍,有些做法甚至為其中的孤例。這些都為今人研究《營造法式》提供了絕佳的實例。

我們今天看到的保國寺大殿,建筑面闊七間,進深六間,當中的面闊三間進深三間為宋代殿宇遺存,殿內四榀梁架皆為宋代原物,四周附階為清康熙二十三年增建,外觀上三面重檐,后部仍為單檐。平面布局呈正長方形,進深大于面闊。斗栱結構復雜,用材斷面高寬比為3:2,達到最高出材率和最強受力效果。以小拼大的四段合瓜棱柱為中國小料充大材最早的實例,柱身有明顯的側腳,同樣為現存古代木構建筑中所少見。闌額兩肩有卷殺,額下采用了蟬肚綽幕構件,額枋上有七朱八白彩繪。大殿中三個藻井尤為精彩,是典型的小木作樣式,如三朵清雅蓮花綻放于頭頂。

保國寺大殿藻井(圖片來源網絡)

“二元”中年代最早的金華武義的延福寺大殿,修建于元延佑四年(1317年),它也是迄今為止在江南發現的最早的元代木構建筑。

延福寺大殿的發現和考察整理首先要歸功于梁思成和林徽因兩位先生。1934年10月,梁林二人在延福寺停留9天,對大殿進行了系統全面的考察研究。梁先生評價延福寺大殿是“長江下游和江南地區少見的一處元代建筑實例。它那徹上露明造的梁架結構是復雜的大木作精品之一。它雖具有元代特征,但其柔和輕巧卻與北方那些較為厚重的結構形成鮮明的對照。”

延福寺大殿

如今的延福寺大殿為重檐歇山頂建筑,方五間,八架椽屋,副階周匝,面寬11.7米,進深11.75米,整體近似正方形。上檐為元代建筑,下檐為明代增建。大殿大量使用了《營造法式》中提到的琴面昂,與琴面拱眼、圓櫨斗、棱柱、高琴面月梁等構件一起,體現了江南建筑圓潤的特點。大殿核心的四內柱合圍的空間內設置了倒凹型的佛壇,我們從老照片中可知其上曾有精美的佛教造像,可惜今已不得見。四壁現存明代的山水書畫,為明代佳作。

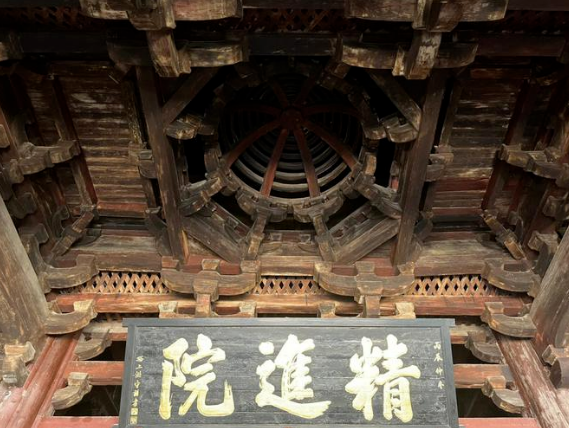

“二元”中的另一座元構是位于金華的天寧寺大殿,坐落于婺江江濱,隔婺州公園與江相望。舊時天寧寺位于金華子城之外,羅城之中,緊鄰金華府南城墻,因此今日若去到大殿,還需攀登一段高臺。天寧寺原有山門、天王殿、大雄寶殿、大悲閣、石浮屠、古柏廳、和尚房、東西廂房等建筑,如今格局難見,僅保留這一座元代大殿。

天寧寺大殿

天寧寺大殿的宋元原貌形制為單檐歇山頂,面闊和進深各三間,大殿整體造型呈現正方形。其建筑構造帶有很多唐以前到宋元過渡的特點,是研究中國南方地區在這一過渡時期的重要古建實例。如大殿柱子側腳明顯,檐口升起,闌額不伸出角柱,無普柏枋等,這些都是明顯的唐以前木構的建筑特點。又如大殿梁架采用抬梁式結構,徹上露明造,全部以梁栿拼合而成,充分利用了小型木材,以小拼大,這種方法在中國現存的早期古代建筑中也十分罕見。

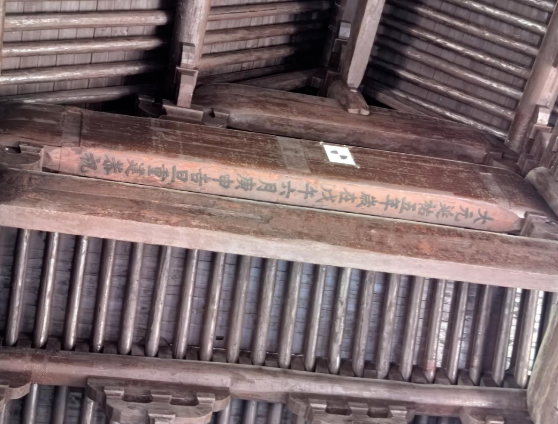

天寧寺大殿另一個重要特色是大殿遺存的6處題記,分別位于前三椽栿、前內額和闌額下,共計179字,其內容、款式、書寫風格統一,至今墨跡依然清晰可辨。這些題記不僅為我們提供了大殿確切的修繕時間,還有類似“崇善庵”、“婺州路延海上萬戶”等反映地域和人物等非常重要的信息供后世研究,讓我們從中了解到元代各色人等都有什么樣的供與求。

天寧寺大殿題記

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|