民居建筑,是歷史存留的痕跡,是人類文明的載體,是我們息息相關的、不可或缺的一部分。

由于我國疆域遼闊,民族眾多,歷史悠久,各地的地理氣候條件和生活方式不盡相同。因此,我國的民居建筑樣式和風格也千姿百態。

01、北京四合院

華北地區

四合院,是華北地區民用住宅中的一種組合建筑形式,是一種長方形的院落。這種院落,一般采用出入一個院門。

一家一戶,住在一個封閉式的院子里,過著一種安逸、消閑、清靜的日子,享受家庭的歡欣、天倫的樂趣,自然有一種令人悠然自得的氣氛。

整個四合院,大都按照中國傳統的習慣,采用對稱的辦法建筑成。

四合院中,一般是坐北向南的。有正房,即北房,這是院中的主房,東西兩側,為東西廂房,一般都比較對稱,建筑格式也大體相同或相似。南面建有南房,與北房相對應。

在南北、東西房形成的角落中,也有耳房,有的用來儲存糧食,成為糧庫及其它庫房,也有的做廚房;還有一個角落,一般是西南角為廁所;而東南角,則大都是院子的大門。

02、西北窯洞

中國黃河中上游一帶,西北地區

中國黃河中上游一帶,是世界聞名的黃土高原。生活在黃土高原上的人們因為沒有房子,就利用那里又深又厚、立體性能極好的黃土層,建造了一種獨特的住宅——窯洞。

窯洞又分為土窯、石窯、磚窯等幾種。土窯是靠著山坡挖成的黃土窯洞,這種窯洞冬暖夏涼,保溫隔音效果最好。石窯和磚窯是先用石塊或磚砌成拱形洞,然后在上面蓋上厚厚的黃土,既堅固又美觀。

由于建造窯洞不需要鋼材、水泥,所以造價比較低。

住宅平面布局多為嚴謹的四合院形式,有明顯的軸線,左右對稱,主次分明,沿中軸方向由幾套院組成,一般三進院呈“目“字型基本形式。

院落之間多用矮墻和裝飾華麗的垂花門作為分隔,有的在院落一側或后面還建有花園。

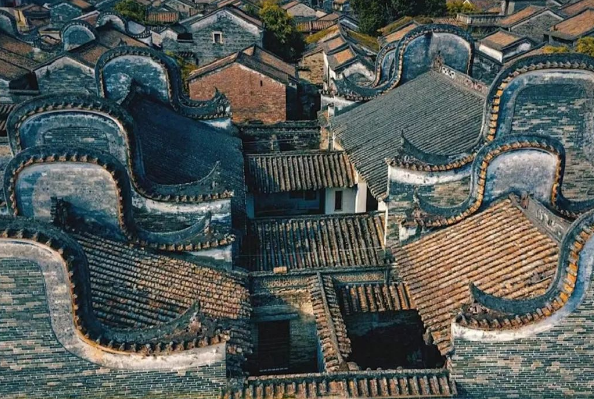

03、皖南徽派民居

安徽省南部

徽派建筑是中國古代社會后期成熟的建筑流派,地域文化特征鮮明,選址布局深受徽州風水理論影響,尤其注重水的營造。

青瓦、白墻是徽派建筑的突出印象。錯落有致的馬頭墻不僅有造型之美,更重要的是它有防火,阻斷火災蔓延的實用功能。

徽派民居的特點之一是高墻深院,一方面是防御盜賊,另一方面是飽受顛沛流離之苦的遷徙家族獲得心理安全的需要。

徽派民居的另一特點是以高深的天井為中心形成的內向合院,四周高墻圍護,外面幾乎看不到瓦,唯以狹長的天井采光、通風與外界溝通。

這種以天井為中心,高墻封閉的基本形制是人們關心的焦點。雨天落下的雨水從四面屋頂流入天井,俗稱“四水歸堂”,也形象地反映了徽商“肥水不流外田”的心態。

皖南民居為兩層以上的樓房,中間圍合一個很小的天井,廳堂設在天井的北側。廳堂與天井之間不設墻壁與門窗,屬于開闊的空間。

在廳堂的北側,也就是后部是木質的太師壁,太師壁的兩側為不裝門扇的門。太師壁的前面放置長幾、八仙桌等家具。廳堂東西兩側,分別放置幾組靠背椅與茶幾,人們常常將一些器具放置在上面作為裝飾。

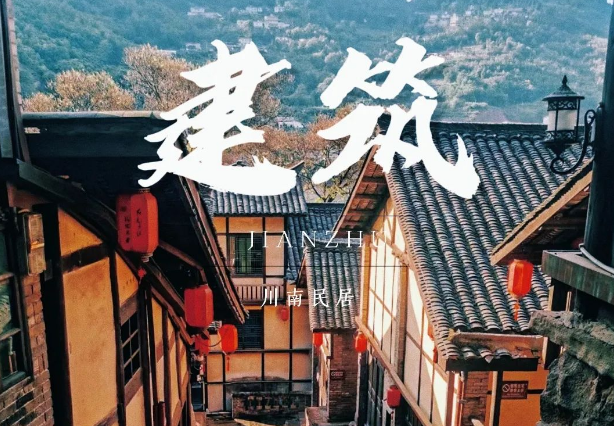

04、川南民居

川南地區

川南民居,是川南建筑的代表,飽含了川南民眾生活氣息。它們往往依山而建,多以穿斗式構架為主,木作技藝精良,這種構架在川南也稱“立材房子”、“穿架房子”或“穿架結構”。

體現出當地天人合一的自然觀、包容豁達的文化觀、暢朗輕逸的審美觀等人文品格,成為我國民居建筑中的一份寶貴文化遺產。

05、廣東鑊耳屋

嶺南地區

鑊耳屋是嶺南傳統廣府民居的代表,分布于大珠江三角洲、粵西地區。多用青磚、石柱、石板砌成,外墻壁均有花鳥圖案,因其山墻狀似鑊耳,故稱”鑊耳屋”。

鑊耳屋象征著官帽兩耳,具“獨占鰲頭”之意,唯有功名的鄉紳方能采用,也是家境殷實的象征。明清兩代,只要是發了財的村民,都會建造一所鑊耳屋以顯示其富有與氣派。

鑊耳屋的內部格局是廣東民居典型的“三間兩廊”的肌理。

“三間”指的是排成一列的三間房屋,房屋前為天井,天井兩側的房屋即為“廊”。

這種廊檐相間的布局,刻意營造虛實相結合的意境,不但較于閉塞自封的北地建筑更顯開放,而且還擰開了一道實用的閥門:

一方面便于空氣流通、消暑散熱;另一方面靠著廊廡連接了建筑的骨骼,起到隔絕風雨、遮擋陽光的作用。

當然,有的鑊耳屋的間數不止如此。開間越多意味著等級越高,這自然與先民的等級觀念相關。

06、閩南古厝

閩南地區

閩南古厝是指在閩南一帶的傳統民居,在閩南語里,“厝”是房子,紅磚厝就是用紅磚蓋的房子,也是閩南最有代表意義的傳統建筑。

從平面布局來看,以紅磚厝為代表的閩南傳統民居,一般以合院式為基本構架,主要有三合院、四合院兩種形式。

無論是主體建筑,還是增建的護龍等附屬建筑,它們都以大厝的廳堂為中軸線,以廳堂為中心組織空間,主次分明,秉承中國傳統民居對稱、嚴謹、封閉的傳統。

07、客家民居

贛南地區

贛南地區,是過去客家人的重要集散地和當今客家人最大的聚居地,在長期艱苦創業中孕育了“團結、勤儉、文明、開放”的客家精神和光輝燦爛的客家文化。

其中贛南客家民居就是這一文化的直接映射,糅合了人們的生活理念、對自然社會的認知和審美意識,呈現出依山傍水而居、同宗聚族而居、質樸有序而居的民居特點。

客家民居也在各地變化出多種多樣的建筑形態。

贛南為了突出防御功能,客家人修建起高大的方形圍屋;在閩西,客家人聚群而居,就出現了像田螺坑土樓群這樣的圓形客家土樓;而到了粵東梅州地區,客家人便修建起方圓結合更注重生活功能的圍龍屋。

客家圍屋、客家土樓的軍事防御能力強大,圍屋比土樓的門少,每個門都是木頭包鐵皮的、三層的。最重要的是,圍屋四方形的圍墻四角各有一個高出來的炮樓,所以“沒有軍事死角”。

客家民居建筑有較多講究。

營造前,必按“左青龍,右白虎,前朱雀,后玄武”的理想格局,踏勘選址;根據“涉水藏鳳”的要求“覓龍”、“察砂”、“觀水”、“點穴”,由大的四境到具體界址,分步確定居住的方位朝向,最后選好吉日時辰立“泰山石敢當”,開工動土。

房屋結構分前后棟,中間設天井,中軸設正廳,其余的叫偏廳或橫廳,房間均為二層,樓上供儲藏之用,樓下為臥室或書房。門前一般有一塊大的場地,稱為“禾坪”,供曬物之用。

08、蒙古包

草原之上

蒙古包是游牧民族傳統的住房。自匈奴時代起就已出現,一直沿用至今。

蒙古包呈圓形,四周側壁分成數塊,每塊高130~160厘米、長230厘米左右,用條木編成網狀,幾塊連接,圍成圓形,長蓋傘骨狀圓頂,與側壁連接。

帳頂及四壁覆蓋或圍以毛氈,用繩索固定。

西南壁上留一木框,用以安裝門板,帳頂留一圓形天窗,以便采光、通風,排放炊煙,夜間或風雨雪天覆以氈。

蒙古包最小的直徑為300多厘米,大的可容數百人。

09、傣家竹樓

傣族村寨

傣族竹樓都在平壩近水之處,小溪之畔大河兩岸,湖沼四周,翠竹圍繞,綠樹成蔭的處所。

這類竹樓下層高約七八尺,四無遮欄,牛馬拴束于柱上。

上層近梯處有一露臺,轉進即為一長形之大房,用竹籬隔出一個角來做主人的臥室并兼重要錢物的存儲處。

其余便是一大敞間,屋頂不甚高,兩邊傾斜,屋檐及于樓板,無窗。

若屋檐稍高者,則兩側亦有小窗,后面亦開一門,樓的中央是一個火塘,無論冬夏,日夜燃燒不媳,煮飯烹茶,都在這火上,主客集談,也都圍爐而蹲或坐。

屋頂用茅草鋪蓋,梁柱門窗樓板全部用竹制成。此種住宅的建筑,極為便易,只須伐來大竹,約集鄰里相幫,數日間便可造成;但也極易腐毀,每年經雨季后,便須重加修補。

10、土家族吊腳樓

土家族地區

吊腳樓是土家、布依、苗族、侗族、壯族、水族等少數民族的傳統建筑,土家族愛群居,愛住吊腳木樓。

建房都是一村村,一寨寨的,很少單家獨戶。

所建房屋多為木結構,小青瓦,花格窗,司檐懸空,木欄扶手,走馬轉角,古香古色。一般居家都有小庭院,院前有籬笆,院后有竹林。

青石板鋪路,刨木板裝壁,松明照亮,一家過著日出而作,日落而息的田園寧靜生活。

吊腳樓為土家族人居住生活的場所,多依山就勢而建,呈虎坐形、三合院。講究朝向,或坐西向東,或坐東向西。正房有長三間、長五間、長七間之分。

吊腳樓有很多好處,高懸地面既通風干燥,又能防毒蛇、野獸。

樓板下還可放雜物。吊樓具有鮮明的民族特色,優雅的“絲檐”和寬綽的“走欄”使吊腳樓自成一格。

民居建筑承載著中華傳統文化,承載著我們對過去的、歷史的記憶。

我們應在奔向新生活的同時,把老房子和過去的記憶也帶上。

我們需跑在坍塌和遺忘之前,聽聽老房子的心里話,聽聽我們民居建筑“課本封面“的心里話。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|