元代是多種文化包容的朝代,盡管統治者是蒙古族,但是在建筑上還是接受了宋金的傳統,建筑上有一定的漢化,但功能使用上有的還是遵循蒙古族的習慣傳統。也正是因為如此,對各種文化宗教的包容,元朝建筑上的雕塑和壁畫融合了外來文化,建造了各種各樣風格的宗教建筑。在這樣的環境下,大型的宗教建筑得到了大規模的建造。

當時道教代表建筑永樂宮,坐落于山西芮城縣,于元代定宗貴由二年(公元1247年)動工興建,元代至正十八年(公元1358年)竣工,施工期達110多年。元中統三年(1261)擴為“大純陽萬壽宮”。永樂宮原為純陽觀,是在宋呂祖祠基礎上重新修建的,在盛唐時期,當地已有道觀和天尊堂的建置。永濟永樂宮舊址遺存有一石燈臺,上有銘記稱:“先代因官徙居,遂家河曲。今奉為開元天寶圣文神武皇帝陛下、法界蒼生、并合邑人、先代亡父母、見在家口,建立臺燈一所于村觀中天尊堂前……天寶五載歲次丙戌正月癸丑朔卅日壬午建”。

原本的規模已經不復存在,只有中軸線上的幾座主要建筑保存了下來,基本還是保持著宋代的結構特點。外柱較高,屋頂較緩和。斗栱已被簡化了。

俯瞰全景(圖源《山西古建筑通覽》,僅用于學習交流)

主要建筑

現存建筑在主軸線上依次排列的無極門、三清殿、純陽殿、重陽殿,這幾座建筑都獨立的,周圍沒有其他相配的殿宇和建筑。在建筑結構上,使用了宋代“營造法式”和遼、金時期的“減柱法”。永樂宮的中間三座大殿中的壁畫,是元代壁畫的精品,不僅氣勢宏大而且線條極為流暢。因為這三座大殿的采光面都很大,所以壁畫可以利用建筑展現出來了。

無極門

無極門是永樂宮元代的宮門,建成于至元三十一年(1294年),順治十三年(1656年)所立的重修龍虎殿碑記中,得知無極門又稱龍虎殿,面闊五間,進深兩間,單檐廡殿頂。“無極之門”四個字的匾額是元代匾額,原鴟吻已經在搬遷過程中藏于博物館保管。無極門內正中懸“正奉大夫參知事樞密前使商挺書”。額左右兩側各有細書兩行,左側外行云:“太原府錄事司三桂坊居住奉道功德主安遠大將軍保寧等處萬戶府萬戶石抹不老夫人馬氏謹施。”

無極門(圖源《山西古建筑通覽》,僅用于學習交流)

三清殿

又名無極殿,是永樂宮一座最重要殿宇。是供“太清、玉屬、上清元始天尊”的神堂,為永樂宮的主殿。面闊七間,深四間,八架椽,單檐五脊頂。前檐中央五間和后檐明間均為隔扇門,其余為墻。北中三間設神壇,其上供奉道教元始天尊、靈寶天尊、太上老君,合稱為三清。殿內四壁滿布壁畫,壁畫高4.26米,全長94.68米,面積達403.34平方米,畫面上共有人物286個。

殿中保存有古代壁畫巨制《朝元圖》,是壁畫中的精品,總計429.56平方米,廟會道教290位天神地祇超白最高尊神元始天尊的盛大場景,完成于元泰定二年(1325年)。畫中人物身高均在兩米以上,構圖宏偉、氣勢磅礴,筆法生動傳神,設色富麗堂皇,集唐宋壁畫藝術之大成,是我國古代寺觀壁畫發展到巔峰的杰作,迄今為止所致的中國古代最大人物畫,也是十三、十四世紀世界繪畫史上極為重要的作品。1963年《朝元圖》摹本首次在日本展出,引起國際震撼,被譽為世界藝術瑰寶,東方畫廊。

三清殿(圖源《山西古建筑通覽》,僅用于學習交流)

三清殿梁架(圖源《山西古建筑通覽》,僅用于學習交流)

純陽殿

亦名混成殿,供奉全真教師祖呂洞賓。殿寬五間,進深三間,八架椽,上覆單梁九脊琉璃屋頂。殿北部一間四柱神壇,前檐明次間與后檐明間皆為隔扇門,余為墻面。神壇上原為呂洞賓塑像,現已殘毀。扇面墻后為《鐘離權度呂洞賓圖》,高3.7米,面積16平方米。

殿中壁畫以連環畫的形式繪制了呂洞賓神游顯化故事52幅,總計212.62平方米。壁畫由禽昌(襄汾)朱好古弟子所繪,完成于元至正十八年(1358)。壁畫內容為研究我國宋、元社會生活提供了不可多得的寶貴資料。

重陽殿

重陽殿是為供奉道教全真派首領王重陽及其弟子“七真人”的殿宇。殿內出采用連環畫形式描述了王重陽從降生到得道度化“七真人”成道的故事。

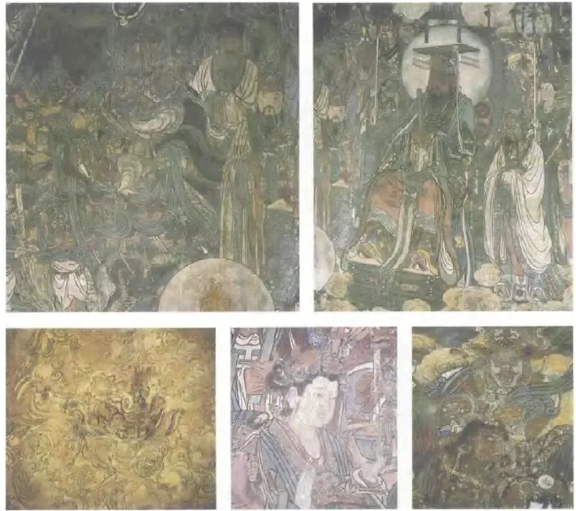

永樂宮壁畫(圖源《山西古建筑通覽》,僅用于學習交流)

傳奇的搬遷經歷

永樂宮的原址的芮城西南的黃河北岸芮城縣永樂鎮彩霞村。1956年,為了根治黃河水害,開發利用水利資源,中央人民政府決定興建三門峽水利樞紐工程,由于永樂宮位于計劃修建的三門峽水庫的蓄水區,于1957年2月經國務院批準,文化部和山西省人民委員會對其整體搬遷保護。1958年8月起,到1959年10月1日建國十周年前夕,成功將千余平米壁畫安全剝離,并搬遷到復建新址,從而保證了永樂宮在1960年6月前按計劃全部搬遷到新址。1966年8月所有壁畫也全部修復安裝到位,遷建工程勝利告竣。

永樂宮新舊址示意圖

根據永樂宮壁畫保護研究院的《永樂宮搬遷記》得知,當時壁畫的搬遷十分艱難,又沒有參考方法,經過多種方法的商討,最終由8個組進行壁畫的掲取,掲取壁畫3個組,掲取拱眼壁畫1個組,壁畫包裝1個組,制作包裝用具1個組,購置材料1個組,解料1個組,掲取的順序是從龍虎殿、重陽殿、純陽殿、三清殿,把最精美的三清殿壁畫放在最后掲取。當時對于壁畫掲取所采用的主要方法是:在建筑物未拆除前先將殿內壁畫分成若干塊,然后由壁畫側面鋸截泥層。經過無數人的努力,最終壁畫得以安全取下并被保護。壁畫和建筑搬遷成功后,在今芮城縣城北古魏城遺址,距原址22公里,進行了復建。

上世紀60年代的保護性搬遷,無論從技術上還是人力物力上來說,都是一項艱巨的工程,耗費數年,將古建筑和壁畫搬遷到新址,保護了傳統文化和傳統建筑。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|