春天是浪漫的時節,尋春賞花是必不可少的春日雅事,本期我們來聊聊古人過春天的方式。

踏春

春天去踏青去看花,是中國非常古老的風俗,踏青在古代被稱為“踏春”“游春”等,是古代人春游的“標配”。

唐代白居易的《春游》“逢春不游樂,但恐是癡人。”可見在隋朝時期,已經形成了全民的郊游熱。由于皇帝也喜愛踏青,常愛帶著后妃,朝臣游園,由于“皇帝的明星效應”,春游踏青便就成了全民性的活動。

到了宋代后,春日摘花則摘草形成了古人過春天的儀式感。宋代的清明前后,為了踏青,大家都要出城尋找風景優美的地方,不僅僅是看花,而且要坐下來野餐。

《東京夢華錄》中對此就有記載:“都城人出郊……四野如市往往就芳樹之下,或園囿之間,羅列杯盤,互相勸酬……抵暮而歸……轎子即以楊柳雜花裝簇頂上,四垂遮映。”

當時有身份的女性,都會坐著轎子出城去踏青,而在踏青的過程中,會摘很多楊柳枝、野花,用于裝飾女性所坐的轎子的頂上和四周。

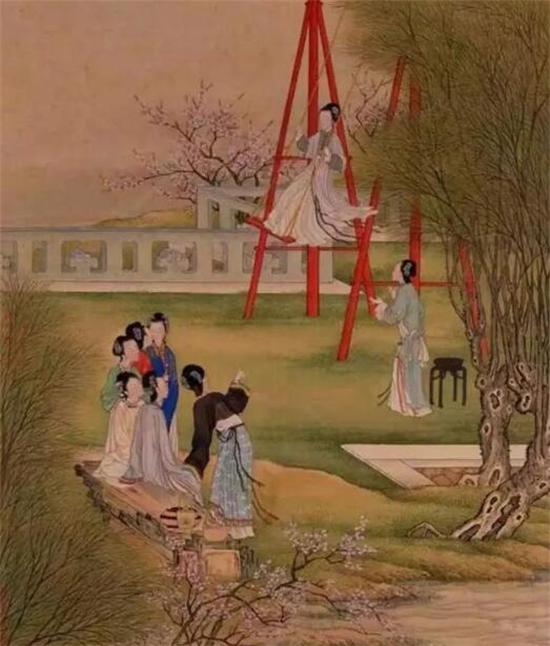

蕩秋千

陽春女兒笑語喧,綠楊影里蕩秋千。

身輕裙薄凌空舞,疑是嫦娥下九天。

蕩秋千有著悠久的歷史,最早叫千秋,后為了避忌諱,改為秋千。《荊楚歲時記》記載:“春時懸長繩于高木,士女衣彩服坐于其上而推引之,名曰打秋千。”唐代蕩秋千已經是很普遍的游戲,并且成為清明節習俗的重要內容,明清時期朝廷甚至直接把“清明節”定為“秋千節”,宮人嬪妃相邀嬉戲,享受大好春光。

放紙鳶

草長鶯飛二月天,拂堤楊柳醉春煙。

兒童散學歸來早,忙趁東風放紙鳶。

紙鳶就是現在我們說的風箏,起源于中國,原是一種通信工具,后來戰亂少了,便成了人們祈福的玩物。放紙鳶是陽春三月開始的活動,為了祈求健康,將災病寫在紙鳶上,風箏放高時,剪斷風箏線,象征災病都讓風箏帶走了,消災解難。

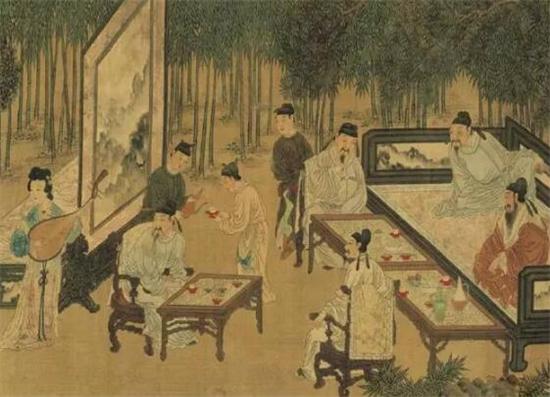

斗茶

銀針碧螺漫自夸,玉壺沏煮勝紫砂。

夏至日長行人少,擔歇柳蔭閑斗茶。

斗茶,即比賽茶的優劣,又名斗茗、茗戰。始于唐,盛于宋,是古代有錢有閑人的一種雅玩,具有很強的勝負色彩,富有趣味性和挑戰性。每逢清明節后、新茶初出時,各地茶鄉所舉行的茶品與茶技比賽。

盡管各朝各代內容不盡相同,但我們對春天的憧憬卻古今一致,春光好,且惜春,莫等閑,讓我們抓緊春天,花漾過春天~

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|