在中國古代社會的倫理框架中,有云:“昏(婚)禮者,禮之本也。”這一觀念深入骨髓,它強調:“男女有別,而后夫婦有義;夫婦有義,而后父子有親;父子有親,而后君臣有政。”婚姻與家庭被視為社會構建的基礎,家族在其中扮演了決定性的角色,決定著是否“門當戶對”。在這樣的背景下,真正步入婚姻殿堂的兩個人往往鮮有發言權,有的甚至在洞房花燭之夜才首次相見。

然而,相較于古代的這種傳統,現代人的自由戀愛無疑是一場人性解放的革命。如今的年輕人,擁有自主選擇伴侶的權利,通過社交活動來締結良緣,這既體現了個性,也符合時代的潮流。其實,這種相親方式并非現代社會的獨創,其源頭可追溯至宋朝。

宋朝時期,隨著經濟的蓬勃發展,知識的廣泛傳播,以及政府對人口流動的鼓勵,越來越多的年輕人實現了經濟上的獨立。他們渴望在遵循“父母之命,媒妁之言”的傳統之下,通過“相親”這一形式,展現出對婚姻大事的自主決定權。那么,宋代的年輕人是如何進行相親的呢?

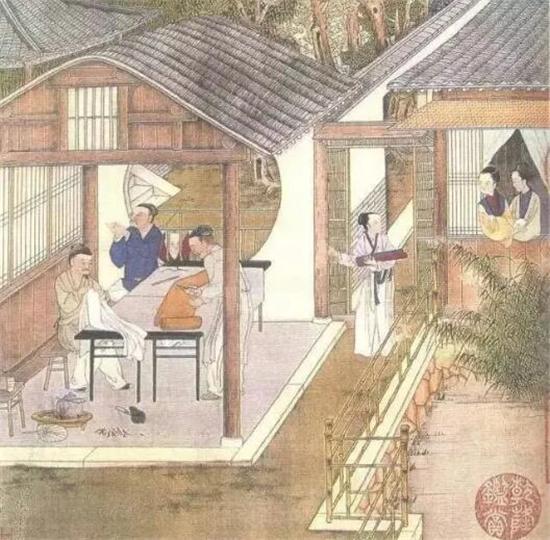

《夢梁錄》中曾對此有非常詳細的記載:“男家擇日備酒禮詣女家,或借園圃,或湖舫內,兩親相見,謂之‘相親’。男以酒四杯,女則添備雙杯,此禮取男強女弱之意。如新人中意,即以金釵插于冠髻中,名曰‘插釵’。若不如意,則送彩緞二匹,謂之‘壓驚’,則姻事不諧矣。既已插釵,則伐柯人(媒人)通好,議定禮,往女家報定。”

宋代相親的流程大致如此:男女雙方約定吉日,男方攜帶酒禮前往女方家中,或在園圃、湖舫中相見。相親時,男方不會立即見到女方,女方會藏于閨房之內,暗中觀察男方。若女方對男方心生好感,便會主動出房為男方斟茶,此舉實則是對男方的一種暗示。隨后,只要男方行插釵之禮,這門親事便基本敲定。然而,若女方遲遲不出,那多半是她對男方并無意,這門親事便也作罷了。

值得注意的是,在宋代相親的過程中,女子并非全然被動,她們同樣擁有選擇權,可以通過自己的方式表達心意,這也是當時社會風氣開放、女性地位相對較高的一種體現。

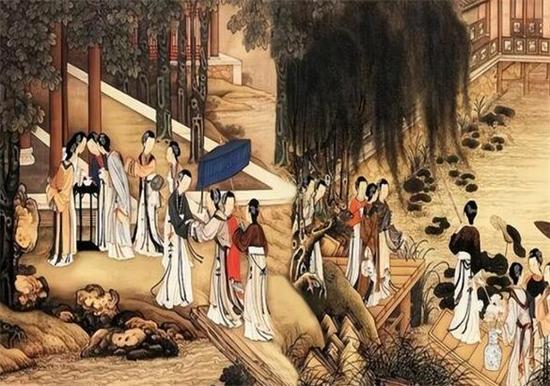

宋代相親若成功,便進入正式的訂婚階段,定聘之禮通常分為三個環節:下定禮、下聘禮、下財禮。男方給予女方的定禮數目,是兩家在媒人的協助下精心商議的結果。到了下聘禮的環節,男方通常會準備“三金”——即金釧、金鐲和金帔墜,作為聘禮贈予女方,以顯誠意。

怎么樣,宋代的“相親”是不是和你想象中的不同呢?

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|