我們國家是由多個民族組成的一個國家,不同的民族房屋的建筑特色也是不同的,內蒙古是我們國家的少數民族之一,其民居建筑特色也是很有特點的,比如蒙古包是很多人們都有一定了解的,那么內蒙古民居建筑特色有哪些?

蒙古族傳統的住房,古稱穹廬,又稱氈帳、帳幕、氈包等。蒙古語稱格兒,滿語為蒙古包或蒙古博。游牧民族為適應游牧生活而創造的這種居所,易于拆裝,便于游牧。自匈奴時代起就已出現,一直沿用至今。

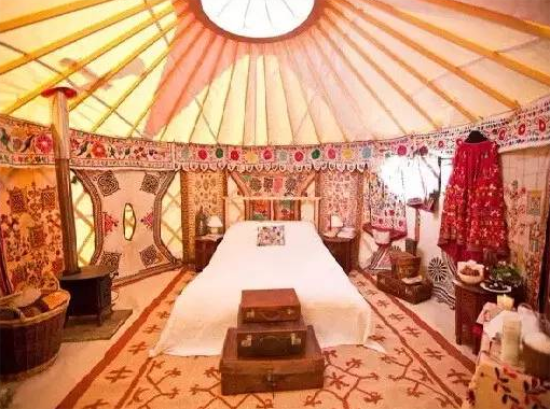

蒙古包呈圓形,四周側壁分成數塊,每塊高130——160厘米、長230厘米左右,用條木編成網狀,幾塊連接,圍成圓形,錐形圓頂,與側壁連接。帳頂及四壁覆蓋或圍以毛氈,用繩索固定。西南壁上留一木框,用以安裝門板,帳頂留一圓形天窗,以便采光、通風,排放炊煙,夜間或風雨雪天覆以氈。蒙古包的直徑為300多厘米,大的可容數百人。

蒙古汗國時代可汗及諸王的帳幕可容2000人。蒙古包分固定式和游動式兩種。半農半牧區多建固定式,周圍砌土壁,上用葦草搭蓋;游牧區多為游動式。游動式又分為可拆卸和不可拆卸兩種,前者以牲畜馱運,后者以牛車或馬車拉運。中華人民共和國建立后,蒙古族定居者增多,僅在游牧區尚保留蒙古包。除蒙古族外,哈薩克、塔吉克等族牧民游牧時也居住蒙古包。

蒙古包以木、氈為料,圓形,白色,易拆搭搬運,是生態環保型的居室,史稱“穹廬”。早期蒙古包分兩類,一種是建于車上隨車移動的;另一種直接搭在草地上。載于車上的蒙古包極富創意,大小不一,但未能流傳。地上的蒙古包延用至令。蒙古包的構造和習俗蒙古包為木質框架,分陶腦、烏尼、哈那、烏德幾部分。

陶腦即天窗,圓拱形,如傘,由三個圓形木環和四個弧形木梁構合而成。

烏尼是連接陶腦和哈那的木桿,上細下粗,上插入陶腦環形木方口,下端穿有孔眼用皮繩與哈那連接。

哈那是用柳條皮繩編成的菱形網眼網片,有彈性。若干哈那連結成一個圓形的墻壁,蒙古包的大小與哈那的多少有關。普通蒙古包有四、五、六哈那,大蒙古包有八個哈那。大型蒙古包有12個哈那。

烏德即蒙古包的門,有框、門檻和門楣,門框與哈那等高,門朝南或東南。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|