公元前1046年,周武王伐紂,建立周朝,奠定了華夏文明的基石。在這個時期,周公旦制禮作樂,為儒家文化的萌芽提供了土壤。盡管儒家學派還未正式成立,但儒家思想的核心——仁、義、禮、智、信等觀念已經開始在周朝的社會生活中悄然生根。

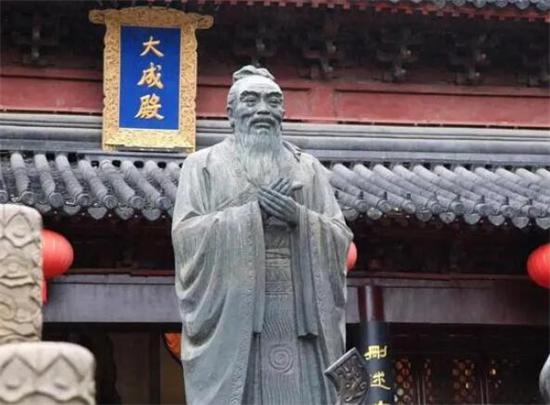

公元前551年,孔子誕生,儒家學派正式成立。孔子周游列國,宣揚儒家思想,提倡仁愛、禮義,強調人與人之間的親情與和諧。與此同時,道家追求自然之道,法家注重法制建設,墨家主張兼愛非攻,佛家講求因果輪回,陰陽家則研究天地陰陽之變化。諸子百家爭鳴,儒家以其人文關懷和實踐性逐漸脫穎而出。

公元前479年,孔子逝世,儒家學派并未因此而衰敗。相反,在孟子、荀子等儒家學者的努力下,儒家思想得到了進一步的發展。孟子強調人性本善,主張仁政;荀子則提出性惡論,認為禮儀教化可以改造人性。這些思想在戰國時期得到了廣泛的傳播和討論,對當時的政治和社會產生了深遠的影響。

公元前221年,秦始皇統一六國,建立了秦朝。在這個時期,法家思想占據主導地位,儒家思想受到了壓制。秦始皇焚書坑儒,試圖消除儒家思想的影響。然而,秦朝嚴刑峻法、橫征暴斂的統治方式最終導致了其短命而亡。這也讓人們開始反思法家思想的局限性,儒家思想的溫和與仁愛再次被人們所懷念。

公元前202年,漢朝建立。漢初統治者吸取秦亡的教訓,采用黃老之學,無為而治,讓百姓休養生息。然而,隨著社會的穩定和發展,統治者需要一種更積極有為的治國理念。這時,儒家思想再次進入人們的視野。漢武帝時期,采納了董仲舒的建議,“罷黜百家,獨尊儒術”,儒家思想由此成為官方意識形態。儒家經典成為教育和選拔官員的標準,儒家學者也在政治和社會生活中發揮了越來越重要的作用。在這個時期,出現了許多著名的儒家學者和著作,如董仲舒的《春秋繁露》、鄭玄的《毛詩傳箋》等。這些著作對儒家思想的發展產生了深遠的影響。

值得一提的是,在漢朝時期,儒家學者開始享有崇高的社會地位。其中,最為顯赫的莫過于衍圣公。衍圣公是孔子后裔的世襲封號,自宋朝開始直至民國初年,持續了八百多年。衍圣公不僅享有崇高的地位和特權,還承擔了傳承儒家文化的重任。他們通過主持祭孔大典、編纂儒家經典、傳授儒家學問等方式,為儒家文化的傳承和發展做出了重要貢獻。

公元25年,東漢建立,儒家思想進一步鞏固其地位。光武帝劉秀本身就是一位儒家學者出身的皇帝,他推崇儒家文化,使得儒家思想在東漢時期得到了更廣泛的傳播和發展。在這個時期,儒家學者開始深入研究儒家經典,形成了許多不同的學派和注解。同時,東漢時期也出現了許多著名的儒家學者和著作,如鄭玄、王充等。

公元184年,黃巾起義爆發,東漢王朝名存實亡。在這個動蕩的時期,儒家思想再次受到了挑戰。然而,儒家學者并沒有放棄對儒家思想的傳承和發展。他們通過著書立說、傳授學問等方式,使得儒家思想在亂世中依然得以延續。在這個時期,儒家思想開始與其他思想進行融合和交流,為其后續的發展奠定了基礎。

三國時期(220-280年),雖然戰亂頻繁,但儒家思想仍在各個政權中發揮著重要作用。如蜀漢丞相諸葛亮就是一位深受儒家思想影響的政治家和軍事家。他提出的“鞠躬盡瘁、死而后已”的精神,正是儒家強調的忠誠和奉獻精神的體現。同時,三國時期的儒家學者也通過注釋經典、傳授學問等方式,為儒家思想的傳承和發展做出了貢獻。

公元265年,西晉建立。在這個時期,儒家思想繼續在政治和社會生活中發揮著重要作用。西晉統治者注重儒家教育,設立太學等教育機構,培養了大批儒家學者和官員。同時,西晉時期也出現了許多著名的儒家學者和著作,如杜預的《春秋左氏傳注》等。這些著作對儒家思想的發展產生了深遠的影響。在這個時期,儒家思想與其他思想的交流和融合也進一步加強。

公元317年,東晉建立。在這個時期,由于社會的動蕩和佛教的興起,儒家思想受到了一定的沖擊。然而,儒家學者并沒有放棄對儒家思想的堅守和發展。他們通過與佛教等思想的交流和辯論,不斷完善和豐富儒家思想的內涵。同時,東晉時期的儒家學者也開始關注社會現實問題,提出了許多具有實踐意義的理念和主張。

南北朝時期(420-589年),中國南方和北方分別出現了多個政權。在這個時期,雖然儒家思想的地位有所下降,但儒家學者依然在政治和社會生活中發揮著重要作用。他們通過著書立說、傳授學問等方式,傳承和發展儒家思想。同時,南北朝時期的儒家學者也開始對儒家經典進行系統的整理和注解,為后世的研究提供了重要的資料。

公元581年,隋朝建立。隋文帝楊堅是一位注重文化教育的皇帝,他推崇儒家思想,并設立國子監等教育機構,培養了大批儒家學者和官員。在隋朝的推動下,儒家思想再次得到了廣泛的傳播和發展。同時,隋朝也繼承了南北朝時期的儒家經典整理和注解工作,為儒家思想的發展提供了重要的支持。

公元618年,唐朝建立。唐朝是中國歷史上的一個輝煌時期,也是儒家思想發展的重要階段。唐太宗李世民注重儒家教育,提高儒家學者的地位。同時,唐朝的開放和包容也促進了儒家思想與其他文化的交流和融合。在這個時期,儒家思想不僅在國內得到了廣泛的傳播和發展,還開始傳播到周邊國家和地區。同時,唐朝也涌現出了許多著名的儒家學者和著作,如韓愈、柳宗元等。這些學者通過注釋經典、傳授學問、參與政治等方式,為儒家思想的發展做出了重要貢獻。

在唐朝,儒家學者還通過與佛教、道教等思想的交流和辯論,不斷完善和豐富儒家思想的內涵。這種文化交流和融合不僅促進了儒家思想的發展,也推動了中國文化的繁榮和進步。

公元960年,宋朝建立。宋朝是儒家思想發展的又一個高峰。宋太祖趙匡胤注重文治,推崇儒家思想,并設立書院等教育機構,培養了大批儒家學者和官員。同時,宋朝的科舉制度也推動了儒家經典的廣泛傳播和深入研究。在這個時期,儒家思想不僅在政治和社會生活中發揮著重要作用,還開始滲透到文學、藝術等領域。同時,宋朝也涌現出了許多著名的儒家學者和著作,如周敦頤、程顥、程頤、朱熹等。這些學者通過創立理學、注釋經典、傳授學問等方式,為儒家思想的發展做出了重要貢獻。其中,朱熹的《四書章句集注》更是成為了后世儒家學者的必讀經典之一。

值得一提的是,在宋朝時期,儒家學者開始享有更高的社會地位和待遇。他們不僅可以通過科舉考試進入官場,還可以獲得皇帝的賞識和賜封。其中,最為顯赫的莫過于衍圣公。衍圣公作為孔子后裔的世襲封號,在宋朝時期得到了進一步的尊崇和優待。他們不僅享有崇高的地位和特權,還承擔了傳承儒家文化的重任。

公元1271年,元朝建立。元朝是蒙古族建立的政權,在這個時期,儒家思想雖然受到了一定程度的沖擊,但依然保持著其影響力。元朝統治者為了鞏固統治,也借鑒了儒家思想中的一些理念和方法。同時,元朝的開放和包容也促進了儒家思想與其他文化的交流和融合。在這個時期,儒家學者通過注釋經典、傳授學問等方式,為儒家思想的傳承和發展做出了貢獻。

公元1368年,明朝建立。明朝是儒家思想發展的又一個重要時期。明太祖朱元璋注重儒家教育,提高儒家學者的地位。同時,明朝的科舉制度也繼續推動著儒家經典的傳播和研究。在這個時期,王陽明的心學成為儒家思想的一個重要分支。他提出的“致良知”、“知行合一”等理念,強調人的主觀能動性和實踐精神,對后世產生了深遠的影響。同時,明朝也涌現出了許多著名的儒家學者和著作,如王夫之、黃宗羲等。這些學者通過注釋經典、傳授學問、參與政治等方式,為儒家思想的發展做出了重要貢獻。在這個時期,衍圣公的地位也得到了進一步的提升和尊崇。他們不僅在政治和社會生活中發揮著重要作用,還成為了儒家文化的代表和傳承者。

公元1644年,清朝建立。清朝統治者繼續重視儒家思想,儒家學者也在政治和社會生活中發揮著重要作用。同時,清朝的開放和包容也促進了儒家思想與其他文化的交流和融合。在這個時期,儒家思想不僅在國內得到了廣泛的傳播和發展,還開始傳播到海外華人社區中。同時,清朝也繼承了明朝的科舉制度,進一步推動了儒家經典的傳播和研究。在這個時期,儒家思想已經成為了中國傳統文化的核心和靈魂。而衍圣公作為孔子后裔的世襲封號,在清朝時期也繼續承擔著傳承儒家文化的重任。他們通過主持祭孔大典、編纂儒家經典、傳授儒家學問等方式,為儒家文化的傳承和發展做出了重要貢獻。

綜上所述,從周朝到清朝,儒家文化始終占據著中國傳統文化的核心地位。無論是戰亂時期還是和平時期,無論是漢族政權還是少數民族政權,儒家思想都以其深厚的人文關懷和廣泛的社會基礎穩坐中國傳統文化的C位。

同時,儒家文化也以其包容性和開放性走向世界舞臺中央,成為人類文明交流互鑒的重要力量之一。在未來的發展中,儒家文化將繼續發揮其獨特價值和重要作用,引領中華民族走向更加美好的未來。而衍圣公作為儒家文化的代表和傳承者,也將繼續承擔著傳承和發揚儒家文化的重任。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|