一蓑煙雨夢徽州,青磚黛瓦馬頭墻。走進徽州,俯拾皆是美景,徽派建筑則是秀美山水間最靈動的一筆。

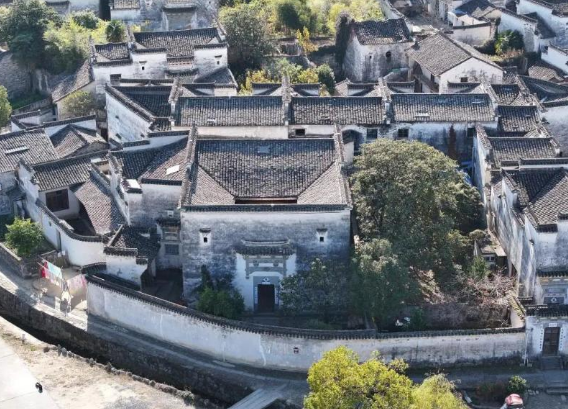

“中國歷史文化名村”關麓村是皖南古村落的典型代表。在鱗次櫛比的建筑群中,八幢如迷宮般的徽派古民居群——“關麓八大家”尤為突出。“關麓八大家”是少見的聯體徽派古民居群,建于清朝中期,曾是一戶汪姓徽商八兄弟的住宅。民居由“吾愛吾廬”“春滿庭”等20幢建筑相連而成,數百年來一直為村中后人居住,保留著徽州古民居原生態的煙火氣。

黃山市黟縣碧陽鎮關麓村“關麓八大家”古民居群航拍。新華社發施亞磊攝

“八大家”并不僅僅是“八大間”房屋,外人入宅宛如進入迷宮。每一“家”為一個單元,各有風格不一的天井、廳堂、庭院等自成一體,“家”與“家”之間又通過內門連接形成整體,即便是在“家”中長大的人也很少了解其全部結構,獨特的建筑結構吸引了不少建筑專家和游客前來一探究竟。

對于這樣的設計意圖也是眾說紛紜。黟縣世界文化遺產事務中心四級調研員金忠民認為,中國民居是一種獨特的文化載體,徽商講究聚族而居,“關麓八大家”的建筑布局實際上是徽文化中團結互助、和睦相處的家族文化和治理觀念的體現。

“關麓八大家”古民居中的木雕。新華社發施亞磊攝

民居內部的細節陳設更處處體現徽派建筑元素的精妙。“春滿庭”是“八大家”中較早建成的一幢四合屋型建筑,青磚門罩、石雕漏窗、木雕楹柱與建筑物融為一體,山水花鳥、飛禽走獸等紋飾圖案各選其美,有的工寫兼得,有的靈活有趣。而天花、窗裙、窗扇、內壁上的彩繪壁畫,則以流暢的線條和多彩的染料,描繪出“三娘教子”“郭子儀拜壽”等歷史典故,這在民居中并不常見。

金忠民介紹,這些具有徽派風格的木雕、石雕、磚雕被稱為徽州三雕,是徽派建筑中最具代表性的元素之一,2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。工匠們根據自己的理解,對物、景、事加以創作,傳遞著徽州人的文化觀和審美喜好。

黃山市黟縣西遞鎮西遞村一處古民居中的楹聯。新華社發施亞磊攝

楹聯是徽州家風文化的一種體現。“忠厚留有余地步,和平養無限天機”“書詩經世文章,孝悌傳為報本”……走進“八大家”中的一戶,廳堂兩側均懸掛著木制或竹制的楹聯,或言讀書、或言農耕、或言修德、或言齊家,蘊含著為人處世、教化育人、立志言身的傳統思想文化。居住于此的汪氏后人汪永芳說,這些都是老祖宗留下的家訓,也是家中每一代人都要遵從的做人做事之理。

“徽派建筑是中國傳統建筑重要的流派之一,其一磚一瓦、一橋一亭,無不顯示著徽州深厚的文化底蘊和人文思想向建筑的滲透,是珍貴的文化遺產。”金忠民這樣說。2008年,徽派傳統民居營造技藝被列入國家級非物質文化遺產名錄。

碧陽鎮石亭村一處由徽州古民居改建而成的民宿。新華社發施亞磊攝

湯顯祖曾言:“一生癡絕處,無夢到徽州。”如今,棲居徽州古民居,讀一本書、煮一杯茗,品楹聯、打食桃、繪魚燈、賞徽劇,沉浸式體驗原汁原味的徽州之美,已經成為越來越多游客的選擇。在距離關麓村不遠的碧陽鎮石亭村,一家由老宅翻新而成的特色民宿,成了住客們感受徽文化的“窗口”。

明堂廊道、花窗園林、刻著木雕的窗欞楹柱、木質榫卯結構……古老的徽州元素在民宿里隨處可見。在修繕中用老材料、留原風貌、能保則保、修舊如舊,是主理人黃智勇堅持的準則。在他看來,這些是徽派建筑的靈魂,是傳承徽文化的特有載體,不可復制。“我一直很喜歡徽派建筑的古樸靜謐,住在這里既有詩意,又能感受煙火氣。”來自廣東的游客張女士已是第二次帶著家人來到黃山。

目前,黃山全市共有310處國家級傳統村落、653處文物保護單位、8032處不可移動文物、4072處歷史建筑,當地政府正在多措并舉對古村落和古建筑加以保護利用。“古民居和新民宿互相成就,活化利用好徽派建筑本身的文化價值和傳承價值,賦予文化遺產新的生命力,是留住一個地方歷史文脈的最好方式。”黃智勇說。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|