中國古代的教育制度往往被人們認為是簡陋和落后的。但事實上,這個擁有幾千年文明史的東方大國,從未間斷過對教育事業的重視和創新。從夏商周開始,到后來的春秋戰國、漢唐宋明清。

我們的祖先們始終在不斷探索和完善著自己的教育模式,書寫著一段令人驚嘆的教育史詩。我們不妨一起來看看,這個古老的東方國度,究竟經歷了怎樣曲折而精彩的教育發展歷程?

一、夏商周時期:官學初創

在中國最為遠古的夏商周時期,教育事業就已經開始萌芽。歷史文獻告訴我們,這個時期的學校,一般被稱為“校”、“序”或“庠”。這些最初的官辦學校,主要是為貴族子弟設立的,其目的是培養那些未來可能擔任政要的人才。

尤其值得一提的是,即便在那個文盲泛濫的年代,中國人也已經意識到對盲人的教育培養同樣重要。商朝時期,就已經設立了專門的盲人學校,專門負責教授音樂和樂師技藝。可以說,這種對特殊群體的教育關懷,在當時已經顯示出了中國人的遠見卓識。

到了周朝,教育制度更加完善和規范化。他們建立了國學和鄉學兩種不同層次的官立學校。國學主要培養皇親國戚和地方諸侯的子弟,教學內容涵蓋了詩書禮樂等六大藝術;而鄉學則專注于培養基層社會需要的人才,注重教授歷史和數學等基礎知識。

這種有針對性的教育模式,足以顯示出古人對教育的深入思考。

二、春秋戰國:私學崛起

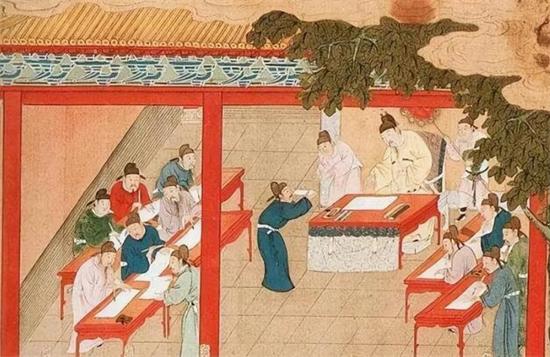

隨著社會的進一步發展,單純的官學模式已經無法完全滿足人民日益增長的教育需求。于是在春秋戰國時期,出現了一批私學興起的思想家和教育家,他們積極傳播自己的政治理念和學術思想,掀起了一場轟轟烈烈的“百家爭鳴”。

其中最著名的當屬孔子及其門下。孔子不僅創立了自己的私學,而且還經常與當時的諸侯國君進行學術交流,影響力可謂是空前。此外,還有墨子、老子、莊子等一眾哲學大家,他們的私塾也成為當時教育界的一大亮點。

與此同時,一些諸侯國君也開始重視私學的作用,將其納入到官方教育體系之中。比如齊國的稷下學宮,就是官學與私學并存的一個代表。這種官學與私學相互補充的格局,為中國古代教育的發展奠定了良好的基礎。

三、漢唐宋明:官學制度趨于完善

進入漢唐宋明這一長達兩千年的歷史時期,中國的官方教育制度進一步完善和發展。這其中,最值得注意的就是各朝代對國家頂級學府的重視程度。漢代設立了太學和鴻都門學兩大官學,分別培養政治管理人才和文化藝術人才。

到了隋唐時期,這種官學體系更趨復雜化。除了傳統的國子學、太學等大本營,還出現了律學、書學等專業院校。同時,還有一些特殊的學校,如弘文館、崇文館,專門服務于皇室及高級官員子弟。

而在明清時期,原先只負責管理學校的國子監,更是成為了國家最高學府。可以說,在這個漫長的歷史進程中,中國人對教育的重視程度從未降低,反而不斷創新,形成了獨具特色的官學體系。

四、啟示與影響

回顧中國古代教育的發展歷程,我們不難發現幾點非常值得我們今天學習和借鑒的地方:

第一,古代的教育制度非常重視因材施教。從貴族階層的國學,到平民階層的鄉學,再到專門的專業學府,中國古代教育始終圍繞著不同群體的需求而設計課程。這種針對性強、分類明確的教育模式,對于培養全面發展的人才是非常關鍵的。

第二,古人對教育的重視程度令人敬佩。即便是在文盲占主導的時代,他們也建立了從中央到地方各級的學校體系,涵蓋了從皇室到平民百姓的各個階層。這種對教育事業的堅持和投入,無疑為中華文明的發展做出了不可磨滅的貢獻。

第三,古人的教育理念十分先進。無論是對于特殊群體的關注,還是對于專業人才的培養,都顯示出他們超前的教育智慧。這種源于實踐、服務于民生的教育理念,對于我們今天再度振興中華文化,無疑具有極其重要的現實意義。

總之,在這個日新月異的時代,回顧中國古代教育的發展歷程,不僅可以讓我們更好地認識國家的根基,也能為我們今后的教育改革提供許多寶貴的經驗和啟示。讓我們一起走進這個古老而智慧的教育殿堂,書寫屬于新時代的教育篇章吧!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|