古老的泰山承載著極其厚重的歷史文化,被視為中國的“國山”,也是被譽為“五岳之首”的文化名山。早在上古時期,諸多帝王便曾舉行泰山封禪,以象征天命王權。在泰山及其周圍地區形成的東夷文化得到充分發展,使泰山成為中國上古文化的重要發源地之一。因而,泰山的歷史文化地位尤為重要。

泰山自然風光壯美,人文底蘊深厚

厚重的歷史文化承載

上古時期,泰山是人們心目中的“圣山”“神山”,德國學者衛禮賢稱泰山是“中國的奧林匹斯山”。《尚書·禹貢》中說“海、岱惟青州”“海、岱及淮惟徐州”,齊、魯兩國大致相當于“九州”中的青州和徐州。“岱”指泰山,海岱地區以泰山為中心,是東夷文化的中心。

從久遠的年代開始,中國就有了巡狩望秩的活動,也就有了泰山封禪大典。據說,上古帝王有七十二人曾封禪泰山。《史記·封禪書》引管仲的話:“古者封泰山禪梁父者七十二家,而夷吾所記者十有二焉。”書中還逐一列舉了封泰山諸王之名,他們分別是無懷氏、伏羲、神農、炎帝、黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜、禹、湯、周成王,并說這些人“皆受命然后得封禪”。清末,疑古思潮盛行,一些人對類似記載持否定態度。實際上,周成王以前的諸王封禪未必沒有其事,《史記》《淮南子》《論衡》等典籍并言上古帝王泰山封禪并非無稽之談。

岱廟是歷代帝王祭祀泰山的專用廟宇

古人將山看作天地交通、陰陽匯聚的橋梁,因此也將祭天、祭地相互聯系,泰山崇拜與泰山封禪由此形成。“封”專指泰山祭天。泰山高聳挺拔,氣勢雄偉,《尚書·堯典》所記“四岳”,稱泰山為“岱宗”,為眾岳之首。古有“六宗”之說,即:“天宗三:日、月、星辰;地宗三:河、海、岱。”泰山為“地宗”之首,舜帝東巡祭祀的第一座大山就是泰山。《春秋公羊傳》曰:“觸石而出,膚寸而合,不崇朝而遍雨乎天下者,唯泰山爾。”可見,在上古時期,關于泰山的信仰體系已經建立,泰山的圣山、神山地位也已確立。

孔子與泰山

孔子是春秋時期魯國人,魯國背依泰山,中國優秀傳統文化中最重要的代表人物——孔子,便生長在這里。《詩經·魯頌·閟宮》中有“泰山巖巖,魯邦所詹”之語。所謂“魯邦所詹”,意思是魯國的重要地理特征就是憑依泰山之勢。“泰山之陽則魯,其陰則齊”,魯國與齊國分處泰山南北,共同鎮撫東方。西周初年,周公主政,封邦建國自然有政治與戰略上的考量。據說,魯國在泰山之南建都,即“作邑乎山之陽”,城邑的位置就是由周公親自選定的。這片神圣的土地養育了孔子,也使孔子具有如泰山一般的圣者氣象,后世學者往往將孔子與泰山聯系起來,把孔子與泰山作比。泰山有孔子登臨處,還有孔子廟,孔子與泰山可以說是一體的。

古人十分重視祭祀,“以祀禮教敬”。祭祀有大祀、中祀、小祀之分,祭祀的主體也有嚴格規定,只有天子和諸侯才有祭祀名山大川的資格。魯國季氏違禮旅祭泰山,孔子就對其進行了批評。孔子一生以“斯文在茲”自任,有自覺傳承文化的使命擔當。臨終前七日的早晨,他一大早起來,或許感到自己將不久于人世,于是背著手,拖著手杖,悠閑漫步,排遣而歌:“泰山其頹乎!梁木其壞乎!哲人其萎乎!”孔子一生懷抱求道的理想,希望世人遵道而行,循禮而動。為此,他到處奔走,雖然“干七十余君,莫能用”,但他為了心中的政治理想奮斗了一生,所以自比于泰山、梁木、哲人。

孔子的弟子們可以稱得上最了解孔子的人,他們對孔子推崇備至。顏回稱孔子之學“仰之彌高,鉆之彌堅”,子貢評價孔子說“仲尼不可毀也。他人之賢者,丘陵也,猶可踰也。仲尼,日月也,無得而踰焉”。齊景公向子貢打聽孔子,以為子貢的夸贊過了頭。子貢說:“臣賜何敢甚言,尚慮不及耳,臣譽仲尼,譬猶兩手捧土而附泰山,其無益亦明矣。使臣不譽仲尼,譬猶兩手杷泰山,無損亦明矣。”他把孔子比作泰山,說自己的贊譽不過是給泰山添了一捧土,不會使得泰山更加高大;自己不夸贊孔子,也不會損害他的名譽,就像用兩只手刨去泰山上的土石,不會有損于泰山之高。

泰山平頂峰北側碑石“雄峙天東”“孔子小天下處”

在人們心中,泰山具有特別的地位,后人也以泰山比喻孔子。或者說,在后人眼里,孔子就是崇高的泰山。孟子稱孔子“出乎其類,拔乎其萃”,以“泰山之于丘垤”類比,認為孔子境界之高、學問之大,無人能及。對于孔子的深刻與崇高,孟子有一句話總結得非常到位,即“孔子登東山而小魯,登泰山而小天下”。歷代很多人以泰山喻孔子,如明代嚴云霄《詠孔子廟》概括說:“孔子,圣中之泰山;泰山,岳中之孔子。”這樣的比喻十分精當!

孔子“登泰山而小天下”,孔子儒家的天下情懷、人類視野又與泰山氣象連接在一起,更加充分顯示了中國的文化精神。

中國文化精神的象征

孟子稱孔子“登泰山而小天下”,不僅隱喻了孔子如泰山般穩重與博厚,還表達了中國思維與追求的天下觀念、人類情懷,隱含著解鎖孔子儒學與中國文化的密碼。泰山為天下共瞻,孔子為天下共仰,中國文化也像泰山那樣卓立于世界。孟子“私淑”孔子,推尊孔子,傳承發揚孔子思想。司馬遷曾稱孟子“述仲尼之意”,這應該是孟子對孔子思想維度的最佳表達。

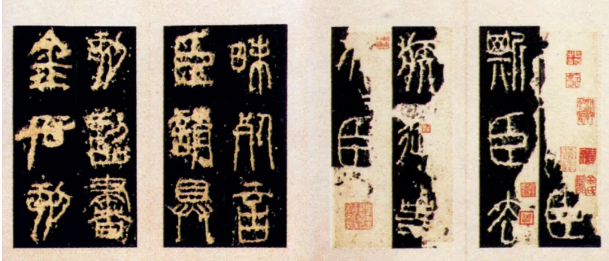

秦《泰山刻石》明拓本

人們尊崇孔子,不僅是因為孔子有泰山一樣的地位,更是因為孔子有泰山一樣的情懷,有仁厚廣博的思想。其登上東山,魯國盡收眼底;登上泰山,天地一覽無余。從廣度上看,孔子立足于魯國看天下,“齊一變至于魯,魯一變至于道”,孔子通過觀察不同的邦國來思考天下,就像泰山所承載的歷史那樣,孔子也有其對社會歷史發展觀察的縱深視野。從深度上看,三代之禮遞相損益,孔子看到在形式嬗變的背后,顯現了人類所必需的本質性追尋。

泰山連接天地,泰山之高啟示人們不斷攀登,追求卓越,從而提升格局。孔子帶領弟子“北游于農山”,因為“于斯致思,無所不至”,可以真正打開思維。當西方人開始對“萬物皆數”“萬物皆理”及其規律進行思考時,中國社會早已經開始了循禮而動、遵道而行。在思考物理之前,中國人先著重思考人禮,思考人之所以為人的大道理。這個“禮”就是理,它密合于天地人心。中國思維把人置于廣大的宇宙中,置于天地之間。

智者樂水,仁者樂山。作為大智大仁之人,以孔子為代表的中華圣哲對山水情有獨鐘。孔子“登東山”“登泰山”,都顯示了他的仁德與博大情懷。“登泰山”,是孔子之所樂。“仁者樂山”不僅在于其山體高大,雄偉壯麗,為萬民瞻仰,更重要的是其內涵豐富,包容萬有,厚德載物,高尚無私。它出產萬物,飛禽走獸繁衍其間,為世間提供豐富的生活資源。山之天造地設,似乎出自仁者心思之神構。它不僅是自然之山,也具有審美意義。自然之山的高大與仁者的高尚情懷彼此輝映感通。仁者德性如山,高聳雄偉,大氣穩重,淵博寬厚,激濁揚清。在審美意義上,山之氣勢與仁者之深情互動,相互觀照,仁者仰望而生浩然之氣,激勵仁者為人處事的更高標準,立于天地之間。

孔子“登泰山而小天下”,岱岳巍巍,拔地通天,鑄就厚重的歷史根基,通三才,貫古今。登上泰山,天地一覽無余。站得高,思維就會遠闊;思維遠闊,就會將“天下”裝在心中。孔子登泰山后,思考更超拔、更廣遠、更深沉,而“無所不至”。有了超然物外的心境,有了視角的高維轉換,其對社會人生的領悟也就更深入、更深刻。泰山厚重堅韌,含精藏云,生機盎然而啟迪世人。在海岱之域,人們播種五谷與桑麻,收獲夢想與喜悅。在這里,人們生息繁衍,艱苦奮斗,百折不撓,鑄就了頑強與拼搏,詮釋了大度與坦蕩。

坐落于泰山極頂南側的碧霞祠

孔子登岱岳而觀天下,孟子不僅看到了孔子的文化氣象,更看到了儒家文化中蘊含的仁愛氣質與精神。從堯、舜、禹、湯至周文王、周武王、周公,再到孔子、孟子,中華文明“致廣大而盡精微,極高明而道中庸”。中國儒學的氣質稟賦、精神氣象、價值追求,夯實了中華文明價值體系的基礎。以儒學為代表,中國文化強調榮譽與責任,注重提升氣質和素養,這是中國國家觀念的基礎,也是中華文明存在的基礎,突出體現在“天下為公”的大同社會理想中。從孔夫子到孫中山,再到中華民族現代文明建設,這樣的追求一以貫之。對一個國家和民族來說,這樣的人越多,社會就更和諧安康,就更能歷經風雨而穩如泰山。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|