壇,這一造物,由來已久。

自上古伊始,王朝對自然的信仰崇拜都濃縮在每一次祭祀禮儀之中,通過與上天對話,統(tǒng)治者可以確立“合法”的統(tǒng)治條件。

《春秋繁露》載:“王者歲一祭天于郊,四祭于宗廟,宗廟因于四時之易,郊因于新歲之初,圣有以起之,其以祭,不可不親也。”

《清廟之什圖》中描繪的祭天場景 南宋錢塘畫家馬和之

周代祭天的正祭是每年冬至之日在國都南郊圜丘舉行,稱為“郊祀”。

《詩·大雅·云漢》載:“自郊徂宮,上下奠瘞。

《周官》載:“冬日至,祀天于南郊”

郊壇祭天已成為了延續(xù)千余年而來的祭祀固定儀禮。“壇”作為“天子”與天對話的禮儀建筑,也就有著極其重要的歷史地位。

而我們今天要討論的是南宋都城臨安的天壇,即便是“行在”之所,也有著國都的標(biāo)配。

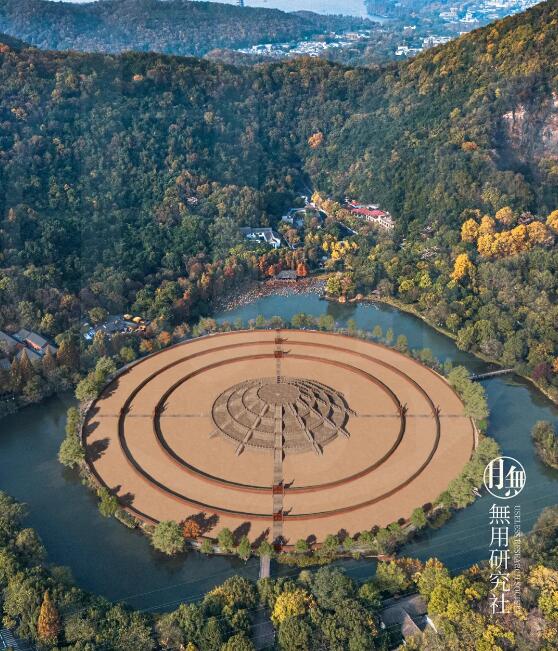

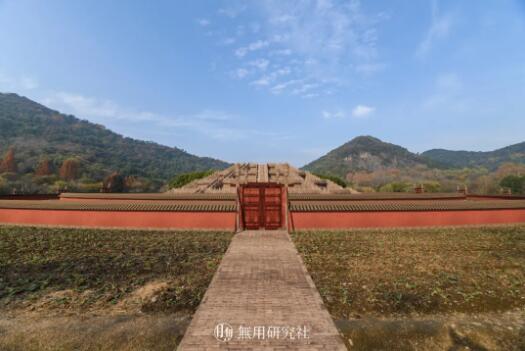

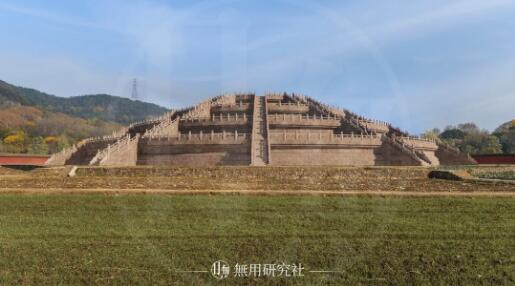

南宋天壇實景復(fù)原 攝影:禹涵

但南宋郊壇卻因種種原因,至今依然被“八卦田”的論斷覆蓋在歷史的迷霧之下。

故而我們將以這篇文章詳細描述南宋天壇的形制、位置以及訛傳的諸多誤解,為大家撥開霧靄,一睹盛榮。

壹

郊壇在望

據(jù)文獻記載,南宋郊壇建于紹興十三年(公元1143年),即靖康之變十六年之后,也是岳飛被殺害的第二年。

從岳飛被害的事情可以看出,此時南宋部分君臣已逐漸無意克復(fù)中原,故而主張開始建設(shè)壇廟確立正統(tǒng),安居江南。

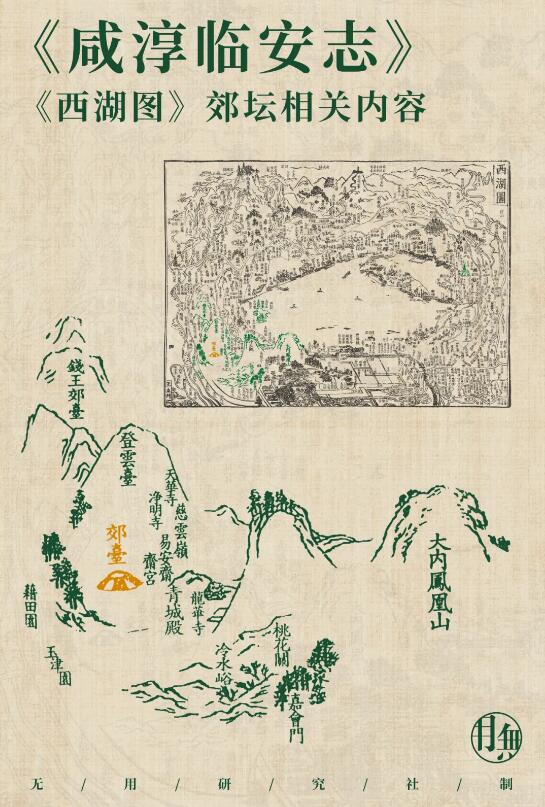

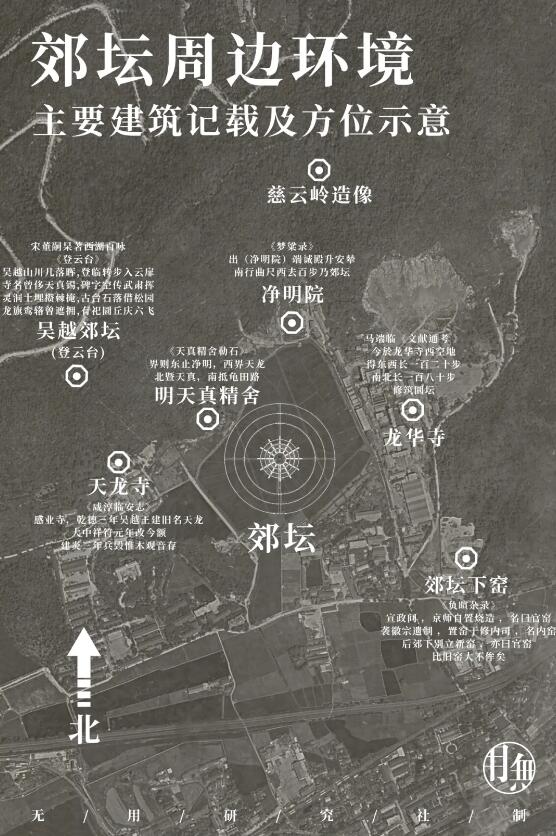

《咸淳臨安志》西湖圖中,可見郊壇在登云臺和慈云嶺下,其側(cè)為易安齋和凈明寺,藉田園則位于玉津園與鴻雁池之間。

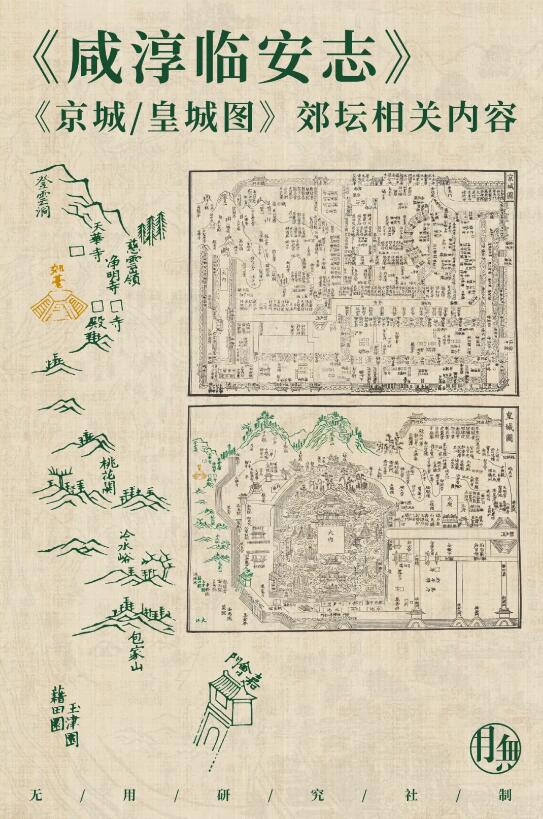

《咸淳臨安志》皇城圖中,郊臺在慈云嶺下、為一高臺,其旁有凈明寺、登云洞、天華寺。

這兩張圖都清晰地畫出了“郊壇”這一構(gòu)筑物的存在,且有別于圖中的房屋與道路,形象是比較特殊的。

所以我們可以確認(rèn)郊壇是很明顯的,是容易被認(rèn)出形制和大小的。

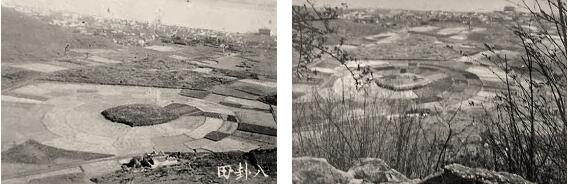

“八卦田”舊照中明顯的圓形溝壑

但舊圖中繪制并無經(jīng)緯,這時我們需要文獻輔助進一步確認(rèn)郊壇的位置。

宋錢塘人吳自牧撰《夢粱錄》載:

“郊祀在嘉會門外三里,凈明院左右”,“藉田先農(nóng)壇,在玉津園南”

宋人周淙纂《乾道臨安志》載:

“圜壇,在嘉會門外以南四里,三歲一郊天”,“藉田先農(nóng)壇在嘉會門外以南四里玉津園之南”

這兩處宋代記載中均有“嘉會門”一詞出現(xiàn),我們不妨先確認(rèn)臨安嘉會門的位置。

-嘉會門-

嘉會門是南宋古城門,南宋滅亡后嘉會門毀,并未留存至今。

嘉會門與臨安皇宮相鄰,開此門,其功能主要是為宮廷與官員通行,其址經(jīng)考古推測在今復(fù)興立交橋一帶。

元末張士誠改筑杭州城時,將杭州城南墻向北縮進了一些,將南宋皇宮鳳凰山一代拋棄在外,在南宋臨安三省六部南側(cè)新建鳳山門,并將城市向東擴展。

鳳山門實景復(fù)原 攝影:禹涵

這次改建后就逐漸形成了我們熟悉的明清杭州城市輪廓了。嘉會門作為元末改建后被排除在城區(qū)之外的古城門,自然被逐漸淡忘。

如今清晰了嘉會門的位置,就可以大致確定嘉會門外三里的大概的位置即如今玉皇山鳳凰山南沿江的一片平地。

此外,我們再梳理幾處與郊壇的方位有關(guān)的地標(biāo):

-龍華寺-

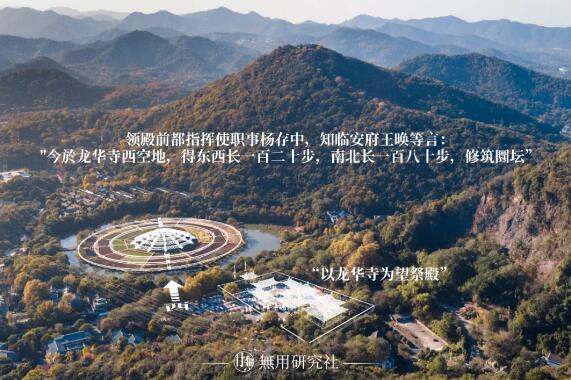

據(jù)《(建炎以來)系年要錄》載:

“以龍華寺為望祭殿”。

龍華寺可以看見祭殿,即龍華寺視野較好,而祭殿建筑應(yīng)該也比較突出。且描述龍華寺與郊壇的詩句也非常明確。

《龍華寺傅大士真身像》

宋代韓元吉

古寺郊丘側(cè),鐘魚曉未喧。

雙林有遺骨,瑞萼記名園。

粒石嗟余飯,神槌想叩門。

蠶桑猶有謁,鼓舞動山村。

如今寺廟雖不存,但龍華寺旁山間的石龍洞造像卻依然留存。石龍洞造像鑿于北宋建中靖國元年(1101年),遺址位于西湖慈云嶺右側(cè)南觀音洞上。

石龍洞造像群

且距離石龍洞不遠,也留存有五代慈云嶺造像,慈云嶺在臨安志圖中也出現(xiàn)在郊壇一側(cè)。

慈云嶺造像主龕

玉皇山與鳳凰山的交界處為慈云嶺,慈云嶺南坡石壁間存有摩崖石龕造像,為五代后晉天福七年(942),吳越王錢弘創(chuàng)建資賢寺時所雕鑿。

翁福清先生在其論文《“八卦田”非南宋籍田辨》中考證,龍華寺的故址在原來的富春江水泥廠內(nèi),今已拆除(即將臺山下一大塊裸露的山體旁,系開山取石造成)

宋元時學(xué)者馬端臨《文獻通考》載:

(紹興)十三年,令臨安府於行宮東南城外,先次踏逐可以建圜壇并青城齋宮去處。領(lǐng)殿前都指揮使職事楊存中、知臨安府王?等言:

‘今於龍華寺西空地,得東西長一百二十步,南北長一百八十步,修筑圜壇。’

龍華寺即如今將臺山停車場側(cè),已非常明確將圜丘位置指向今天的“八卦田”。

-登云臺和登云洞-

登云臺,后梁龍德元年(921)吳越王錢鏐建置,為吳越國祭天郊壇(非南宋)。北宋大中祥符元年,改為天真禪寺。

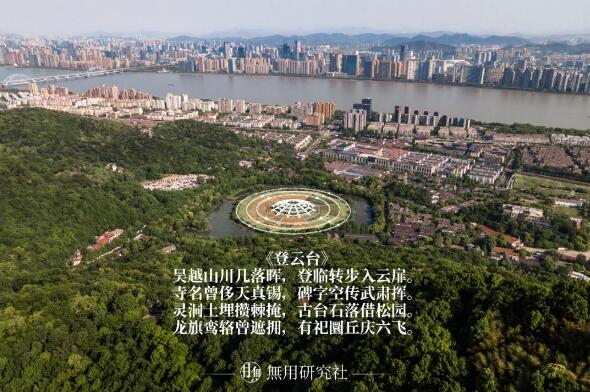

宋董嗣杲著西湖百詠:

《登云臺》

吳越山川幾落暉,登臨轉(zhuǎn)步入云扉。

寺名曾侈天真錫,碑字空傳武肅揮。

靈洞土埋攢棘掩,古臺石落借松園。

龍旗鸞輅曾遮擁,有祀圜丘慶六飛。

董嗣杲在吳越郊壇上看落日余暉,他在此處可以看見圜丘龍旗招展,皇帝的鑾駕車輅簇擁。

吳越國郊壇與天真禪寺的遺址已被發(fā)掘,就位于玉皇山南坡半山處,在山間留有大片的空地,至今依然有錢王題刻存在。

《咸淳臨安志》西湖圖中將“登云臺”畫在郊壇之側(cè)的山上,據(jù)董嗣杲《登云臺》詩可以想見,在吳越郊壇是可以俯瞰南宋圜丘的。

-凈明院-

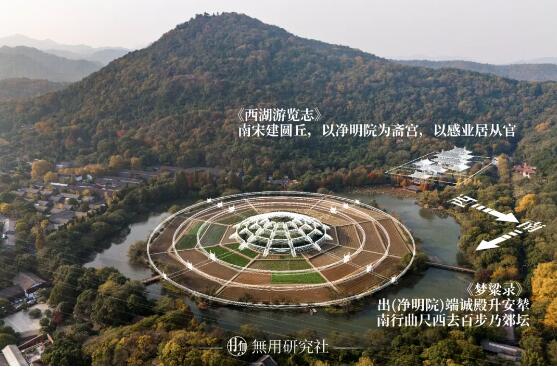

《咸淳臨安志》卷三載:

“隆興三年,以寢殿在凈明寺易安齋”,“秋饗不壇而屋,設(shè)位于凈明齋宮”

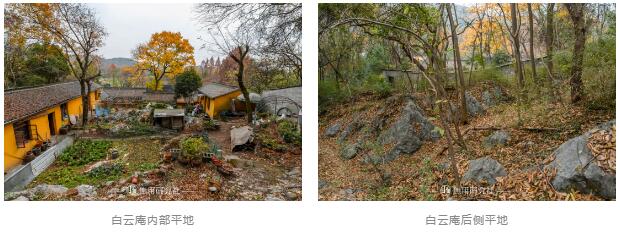

凈明院早已傾頹,遺跡泯沒,無從找尋了。若依地面建筑情況及方位判斷,極有可能位在如今的白云庵東側(cè)至慈云嶺隧道這一片區(qū)域。

《夢粱錄》載:

“出(凈明院)端誠殿升安輦南行曲尺西去百步乃郊壇。”

這已經(jīng)是非常精確地把郊壇定位在了現(xiàn)在“八卦田”的位置上。

凈明寺,為五代吳越國王錢弘佐創(chuàng)建。北宋大中祥符元年(1008)改額“凈明院“,文獻中得知,凈明院是郊壇祭天的“附屬配套”建筑,甚至要進凈明院都必須從“郊臺齋宮”進入。

《咸淳臨安志》卷七十七載:

“凈明院自郊臺齋宮入”。

當(dāng)不在郊壇戶外而在屋內(nèi)祭祀的時候,此處是行使“屋祭”禮儀的地方。屋祭的留存,至今可以在北京天壇齋宮看到實例。

吳自牧撰《夢粱錄》載:

“郊祀在嘉會門外三里凈明院左右,春首上辛祈谷、四月夏雩、冬至冬報,皆郊壇行禮,惟九月秋饗,不壇而屋,設(shè)位于凈明齋宮…以凈明院為行宮建端誠行殿以備一日之幸”

而通過上文的梳理中可以確認(rèn),凈明寺與郊壇的位置關(guān)系非常緊密。

-天龍寺-

《咸淳臨安志》卷七十七載:

“感業(yè)寺,乾德三年吳越王建舊名天龍,大中祥符元年改今額,建炎三年兵毀惟木觀音存。”

天龍寺始建于北宋乾德三年(965),南宋建炎三年(1129)時焚于火后重建,在南宋郊壇初建時,作為郊祭時百官隨從的臨時住所。

復(fù)建的天龍寺山門

天龍寺已毀,部分造像尚存,就在玉皇山南麓,至今因留存的五代佛像而為人所熟知。

-天真書院-

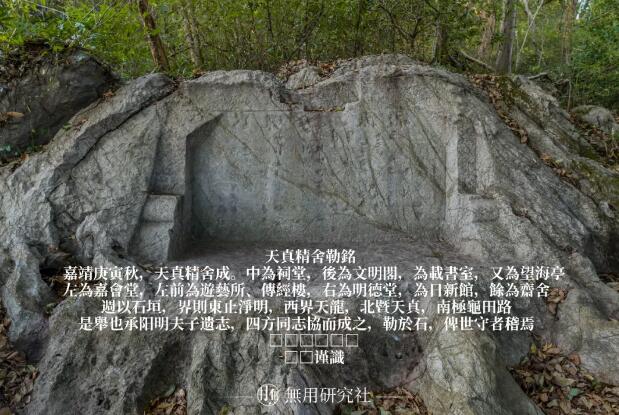

幸運的是,王陽明弟子薛侃撰寫的天真精舍《勒石文》如今還在玉皇山南麓安放,就在天龍寺造像旁。

明嘉靖九年(1530年),王陽明的門人薛侃、錢德洪等人為紀(jì)念其師,在杭州修建了天真書院,作為王陽明專祠和門人講學(xué)之地。

國家博物館藏明《王守仁畫像軸》

2002年天真書院遺址被發(fā)現(xiàn),它位于天龍寺東側(cè),吳越郊壇下的位置。此外,還在天真書院遺址發(fā)現(xiàn)了薛侃《天真精舍勒石》。

《勒石文》中記載有天真精舍東西南北四界:

“…界則東止凈明,西界天龍,北暨天真,南抵龜田路。”

該文中將凈明院和天龍寺的位置聯(lián)系在了一起,根據(jù)石刻和天龍寺的位置,我們可以判斷天真精舍可能就在如今的白云庵及周邊區(qū)域,凈明院在其東北不遠。

然而天真精舍《勒石文》中赫然在其中還出現(xiàn)了“龜田”兩字,“郊壇”為何寫作“龜田”?這其中又是一段訛傳的故事,下文中會提到。

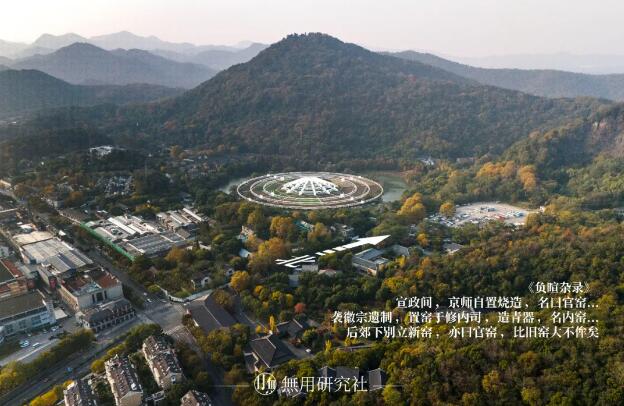

-南宋官窯“郊壇下窯址”-

經(jīng)過幾十年多次發(fā)掘研究,烏龜山下“八卦田”附近的“郊壇下官窯”被確認(rèn)為南宋“郊壇下窯址”。

《負暄雜錄》載:

“宣政間,京師自置燒造,名曰官窯......襲徽宗遺制,置窯于修內(nèi)司,造青器,名內(nèi)窯......后郊下別立新窯,亦曰官窯,比舊窯大不侔矣。”

這處窯址被稱為郊壇下窯,足見官窯與郊壇也相近,而根據(jù)如今地理位置判斷,郊壇下窯位在郊壇東南側(cè)。

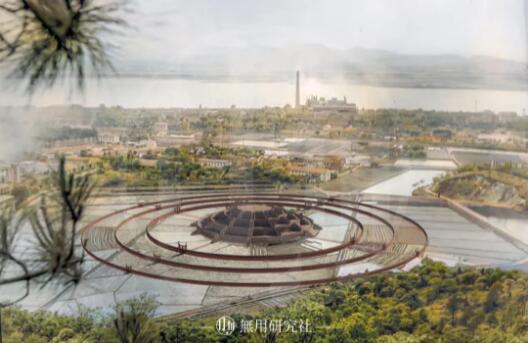

自此,我們已經(jīng)幾乎可以確定,南宋郊壇就是如今的“八卦田”,也只有確認(rèn)為郊壇,才能合理的解釋此上建筑方位的合理性。

如果描述方位仍不夠,我們可以根據(jù)臨安志的文獻描述的尺度復(fù)原這座天壇。

令人驚喜的是,按文獻復(fù)原出的天壇與“八卦田”老照片中溝壑的痕跡完全貼合,甚至與如今改建后的“八卦田”田埂依然呼應(yīng)。

郊壇實景復(fù)原疊加 攝影:禹涵

不妨走入復(fù)原,讓我們實錘這座南宋天壇。

貳

圜丘已歿

古之圜丘擇地,多在都城南郊,古人對寰宇的認(rèn)知為天圓地方,故而天壇也常常擬天之制。

-選址-

相對中國其他都城而言,杭州南郊多山,在趙構(gòu)定都臨安之前,杭州城大致已經(jīng)定型了,南宋皇宮都只能依鳳凰山麓設(shè)置,江北要找到一大片安置郊壇的空地并不多。

元代黃溍《龍山凈明寺記》載:

“南渡草創(chuàng),有司以其地在國之陽,因取僧所食田若干畝為祀天圜丘,而寓齋宮于其室”轉(zhuǎn)引自《雍正西湖志》。

都城擇址時,取山南水北為“陽”,而錢塘江又常常潮涌兇猛,可見天壇圜丘的建造不能置于錢塘江南。

六和塔,錢塘江北岸用于鎮(zhèn)潮的磚木寶塔攝影:禹涵

江之北、城之南,符合這一規(guī)定的土地并不多,且南郊山間空地也少,為此,選址時也只能侵占寺廟農(nóng)田。

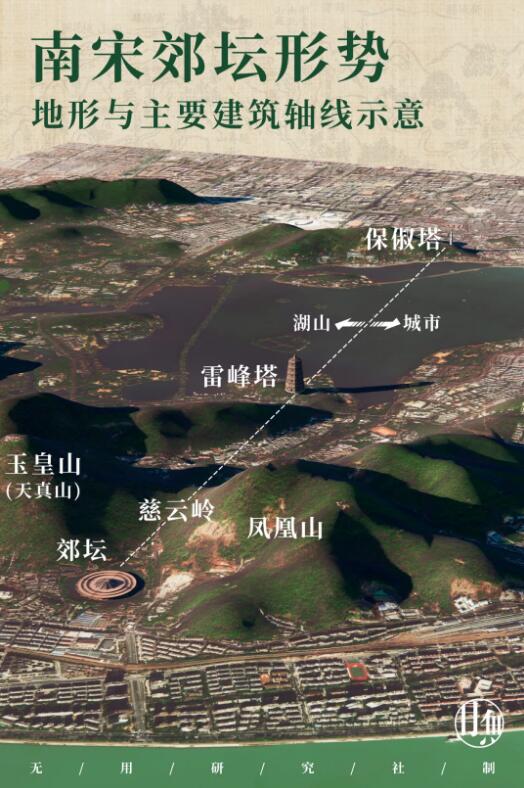

-形勢-

我們考證的圜丘位置可知,郊壇設(shè)置于玉皇山至鳳凰山鞍部南側(cè),西側(cè)為玉皇山,東側(cè)為鳳凰山,以圜丘中心向北,會發(fā)現(xiàn)南宋天壇與雷峰塔、保俶塔均大致位于一條線上。

古時出入臨安城多從錢塘江行船,若將玉皇山與鳳凰山視為城南“門闕”,則臨安南有錢塘環(huán)水,有玉皇鳳凰二山為闕,那圜丘在此,意為設(shè)置在杭州南郊的門闕之外。

由圜丘向北,經(jīng)雷峰塔、西湖至保俶塔,可將整個杭州城分為左右兩側(cè),西側(cè)為山水湖景,東側(cè)為市井人間。

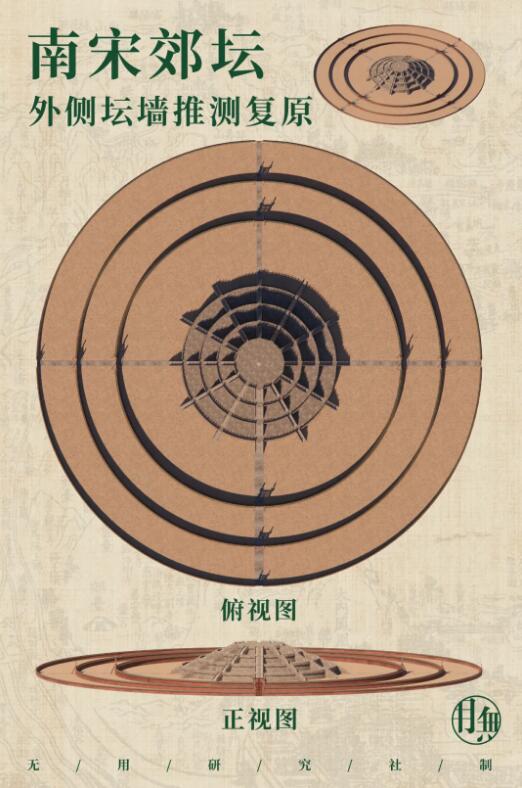

-壇墻-

那么這座天壇的面貌究竟是什么樣子呢?我們可以依照宋代文獻記載進行復(fù)原。

宋元時學(xué)者馬端臨《文獻通考》載:

“除壇及內(nèi)壝丈尺依制度使用地步九十步外,其中壝、外壝欲乞隨地之宜,用二十五步,外作兩壝,外有四十步。”

《咸淳臨安志》卷三載:

“壇及內(nèi)壝凡九十步,中外壝通二十五步。”

《建炎以來系年要錄》載:

“三壝,第一壝去壇二十五步,中壝去第一壝一十二步半,外壝去中壝一十二步半。”

也就是說,圜丘本體之外,有三層壇墻(即“壝”wéi,古代祭壇四周的矮墻)

圜丘壇墻復(fù)原攝影:禹涵

三層墻分為外壝、中壝、內(nèi)壝,也就是內(nèi)外相套的三層同心圓。

而內(nèi)墻直徑約為九十步,中墻至外墻距離合為二十五步。

我們依據(jù)宋代丈尺及實地步踏,發(fā)現(xiàn)這三層壇墻按文獻復(fù)原后,與老照片中的環(huán)形夯土完全吻合,與如今改建后的“八卦田”土埂也相切。

南宋郊壇老照片疊加復(fù)原示意

依據(jù)北京天壇壇門可知,壇墻可能為東西南北四開門,內(nèi)外三層。而壇門樣式也可以參考宋營造法式中烏頭門圖樣進行比對。

烏頭門樣式與壇墻至明清依舊沒有太大變化,可見這種古制在郊壇上是一脈相承的。

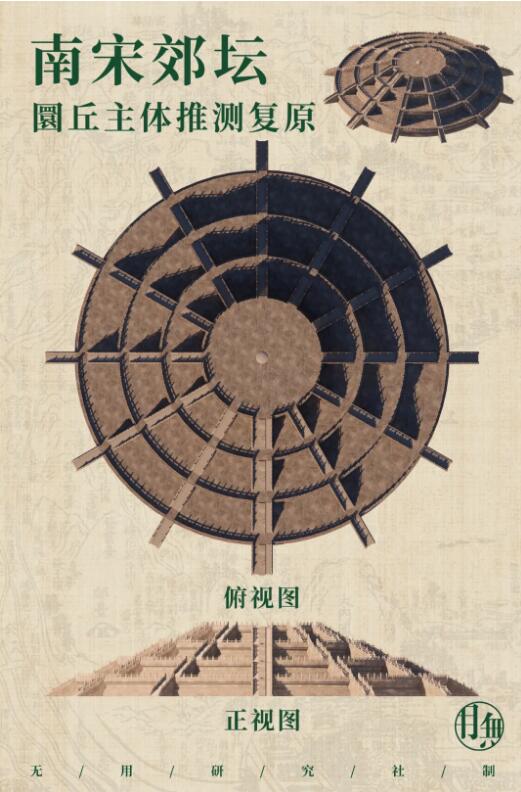

-圜丘-

進入壇墻后,便來到了郊壇主體——圜丘。

宋人周密在其《武林舊事》中詳細描述了郊壇的形制:

“郊壇,天盤至地高三丈二尺四寸,通七十二級,分四成,上廣七丈,共十二階,分三十六龕,午階闊一丈,主上升降由此階,其余各闊五尺。”

《咸淳臨安志》卷三載:

“為壇四成,上成從廣七丈,再成十二丈,三成十七丈,四成二十二丈。分十三陛,陛七十二級。”

這里“成”應(yīng)當(dāng)是指層級,也就是說南宋天壇高為四層,頂層圓臺直徑七丈,第三層直徑十二丈,第二層直徑十七丈,而底層直徑二十二丈。

“天盤”則應(yīng)當(dāng)是圜丘頂層圓臺,記載中頂層至地面高三丈二尺四寸,這就是圜丘整體的高度。

由此可以想象的是“八卦田”中心的土丘曾比今天的三層樓還略高,為一截頭圓錐體。

-陛道-

而若要登上圜丘,需設(shè)置樓梯(陛道),記載中陛道環(huán)繞圜丘設(shè)置有十二條(也有記載為十三條)。

依據(jù)圜丘古制,十二階應(yīng)當(dāng)暗和十二地支,十二時辰,十二月份,即兩階之間夾角為三十度,東西南北方位各正對一條。

其中午階(即正南階)最寬,寬約一丈,為皇帝上下使用,而其余各面臺階僅寬五尺。

每面臺階分四段,登四層壇面,合共七十二級臺階數(shù),自地面直達天盤頂端。

記載中的“十三陛”多出一階,或許原因在于“午階”需供皇帝上下,可能分設(shè)東西階,兩階并在一個方位上,十三、十二均可形容。這也解釋了為什么午階最寬,而其余各階相對窄小。

北京祈谷壇東西階 攝影:禹涵

值得注意的是,如今“八卦田”中心仍留存有一處圓形臺地,臺地上滿植樹木,已成為其“太極”中心。

遺存的臺體不高,但若將現(xiàn)存的圓形臺地比對文獻中圜丘底層臺大小,會發(fā)現(xiàn)二者完全重合。

如今“八卦田”中央圓形臺地應(yīng)當(dāng)就是圜丘本體,若按高度計算,應(yīng)當(dāng)是圜丘一層圓臺的內(nèi)部夯土。

上三層臺體為何不存?應(yīng)當(dāng)是南宋滅亡后,元朝統(tǒng)治者為確立王朝正朔,承繼統(tǒng)治合法性,將南宋臨安與王朝正統(tǒng)相關(guān)的建筑有意拆毀,僅剩殘跡。

《元史·世祖紀(jì)十》記載,至元二十一年(1284年)九月,楊璉真伽與執(zhí)政大臣桑哥以修復(fù)舊寺為名,掘南宋陵盜劫珍寶,二十二年(1285年)桑哥“申奏毀宋郊天臺建寺”。

圜丘被拆毀,偌大的天壇也不可能再留存建筑,壇墻與齋宮或許就在這個時間段內(nèi)被夷為平地。

聊完了郊壇主體建筑,我們不妨再看看其他附屬建筑。郊壇祭天,皇帝須在祭前一日在郊壇附近的齋宮齋宿一晚,以示潔誠。齋宮對于天壇而言,其重要性不言而喻。

-齋宮-

《咸淳臨安志》卷三載:

“惟青城齋宮及望祭殿詔勿營,臨事則為幕屋,略仿京師制度,大殿曰端誠,便殿曰熙成,其外為泰禋門,是年六月降詔。”

臺北故宮博物院藏,北宋《景德四圖》中便畫有臨時搭建的出行與宴射幕屋形式。

宋元時學(xué)者馬端臨《文獻通考》載:

詔:“郊祀齋宮更不修蓋,止令計置幕殿......其行事、執(zhí)事、陪祠官宿齋幕次,亦隨宜絞縛,不得侈大。”

根據(jù)紹興南宋六陵考古發(fā)掘的攢宮體量可知,此時南宋皇家營建工程并不鋪張,或許天壇齋宮也只有面闊三至五開間左右。

郊壇初創(chuàng)時,齋戒都先簡單地設(shè)置在郊壇旁邊的寺觀之中,后來趙構(gòu)漸漸無意北伐中原,才在天壇建設(shè)永久性齋宮。

《建炎以來系年要錄》載:

“東都舊有青城齋宮,渡江後,以幕屋絞縛為之,每郊費緡錢十馀萬。淳熙末,張端明(杓)為京尹,始議筑齋宮,可一勞永逸,上從之。”

宇文寶學(xué)時為兵部尚書,因宿直,奏曰:“陛下方經(jīng)略河南,令筑青城於臨安,是無中原意也。”上以為然,亟命罷役。

其實文獻中也反應(yīng)出趙構(gòu)此時的心理變化,已逐漸安于現(xiàn)狀,不再主北伐之事。郊壇與齋宮的興建,其實也是此時宋高宗對北伐態(tài)度的注腳。

叁

宋丘之源

上文中我們依照文獻復(fù)原了南宋郊壇建筑,對比南宋郊壇與我們熟知的明清天壇,會發(fā)現(xiàn)二者并不相同。

南宋郊壇實景復(fù)原 攝影:禹涵

南宋郊壇建有四層十二面階梯,但明清天壇卻只有三層四面階梯。這種壇體形制上的簡化和演變,我們會在此后的明清天壇中詳細描述。

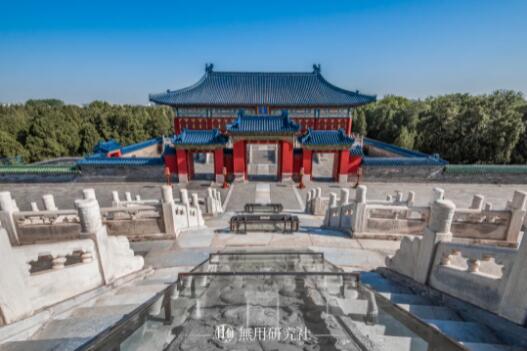

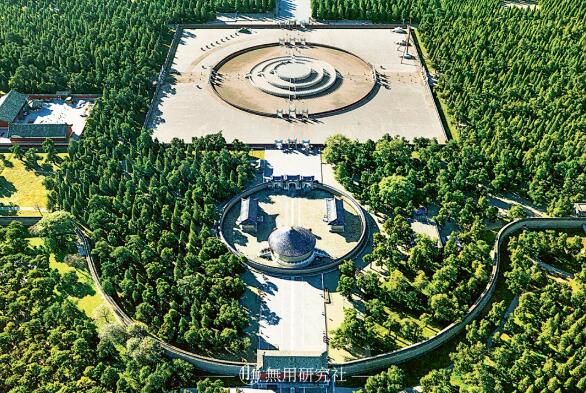

北京天壇圜丘 攝影:禹涵

然而若對比南宋郊壇與西安現(xiàn)存的隋唐長安郊壇,會發(fā)現(xiàn)二者樣式幾乎一致。

-禮制延續(xù)-

1999年3月到5月,隋唐天壇遺址被清理發(fā)掘,2018年3月,西安天壇遺址公園開放,媒體稱此壇為:“中華第一壇”。

將西安的“隋唐天壇”與南宋郊壇做對比,會發(fā)現(xiàn)二者在層數(shù)、階數(shù)、體量規(guī)模等諸多細節(jié)均高度相似,沿續(xù)關(guān)系明顯。

若隋唐至南宋的天壇形制都沒有發(fā)生大變化,我們就可以很明確的推測出,這期間五代十國至北宋五百余年的歷史中,郊壇的營造理念與祭祀禮法均得到了貫徹。

-郊壇方位-

對比完圜丘本體,我們再對比一下圜丘設(shè)置的方位。

就圜丘方位而言,幾座古都也算基本一致。

明清北京城天壇位于北京中軸線東南側(cè),建筑至今留存,為大家耳熟能詳。

北京天壇俯視 攝影:馬文曉

更早則留存有唐長安城天壇,位于都城中軸線東南側(cè),明德門外。

文獻記載中,北宋東京汴梁也設(shè)有天壇,但并未留下遺址。

“建隆四年(963年),詔太常寺修飾南郊壇,禮院定依古制,四成十二陛三壝,設(shè)燎壇於內(nèi)壝之外丙地,高一丈二尺。”

漢魏洛陽城圜丘(曹魏-北魏)就在都城中軸線南端,靠近南北向中軸線。

只可惜此圜丘被后世採土挖掘破壞,如今只剩下禹宿谷堆一處高聳的巖體,從巖體上推斷,應(yīng)該也有著天盤至地的高度變化。

上文中既以確定了郊壇的形制和位置都得到了延續(xù)傳承,那為什么如今的杭州南郊呈現(xiàn)給我們的是八卦田呢?

南宋的郊壇又為何如今不是圓形的,會成為八卦的樣子?

-八卦田現(xiàn)狀的來源-

上世紀(jì)八十年代,郊壇一直作為田地由附近居民耕作,直到1983年5月21日的杭州日報報道:“玉皇大隊撥款十五萬元,重整八卦田”。

報道中說:

“這次整修將把整塊田按八卦標(biāo)準(zhǔn)圖形改建。改建后的八卦田,呈正八邊形,直徑二百二十五米。中間土丘,直徑七十米,高二點八米。”

1983年改建后的圜丘遺址杭州檔案

這應(yīng)該是首次將南宋郊壇直接按照八卦形狀修整改建。原本的同心圓按照“八卦”的模樣做了“整形”,中央壇基夯土未動,但周圍圓形壇墻殘基被改了八卦田地的土埂。

到了2007年,八卦田再一次被整治。這次整治維持了外圍的八邊形,在中央夯土上種滿了植物,改為小喬木與灌木,同時整治周邊環(huán)境,拆除有礙景群風(fēng)貌的建筑,恢復(fù)綠地。

2007年再次改建后的圜丘遺址攝影:禹涵

這次整治后的郊壇,就成了我們?nèi)缃窨吹降摹鞍素蕴铩薄?/span>

原先的南宋郊壇不再是同心圓,變得越來越“八卦”,但如今的面貌也早已與南宋初年營建時大相徑庭。

-南宋藉田又在哪?-

郊壇圜丘已經(jīng)確定,那真正的南宋藉田何在?

宋室南遷后,宋高宗于紹興十七年(1147年)重建玉津園。

據(jù)《乾道臨安志》載,南宋臨安玉津園在“嘉會門外南四里洋泮橋側(cè)”,而宋藉田則在其南。

龍山河洋泮橋

文獻中可知藉田在玉津園南面,而玉津園又在洋泮橋的一側(cè)。

可喜的是,洋泮橋是跨越龍山河(北段即中河)的橋梁,龍山河在閘口白塔處注入錢塘江,二者至今尚在。可作為確定“玉津園”位置的坐標(biāo)。

宋董嗣杲所著《西湖百詠》“包家山”條目中對“郊壇”和“藉田園”相對的位置也做了清楚的表述:

“包家山,在慈云嶺南冷水峪多桃花,名桃花關(guān)。關(guān)門上揭‘蒸霞’二字,郊壇在山之西,藉田園在山之南。”

對照1929年實測杭州西湖圖(上海商務(wù)印書館),“包山(包家山)”之南就是美政橋洋泮橋側(cè),藉田園的位置當(dāng)在此附近。

肆

籍田之惑

經(jīng)過上述考證,其實已經(jīng)證明了八卦田這種說法來源有誤,但把天壇說成八卦田這件事情,是從何時開始的呢?

南宋滅亡后,郊壇也已毀去多年,至元代,郊壇及其周邊部分土地再度成為寺院田產(chǎn)。

老照片中明顯淪為水田的南宋郊壇

凈明寺、天龍寺、龍華寺中有不少都占用了南宋郊壇的土地,三圈環(huán)形夯土早已并入周圍田地中,后人眼里,這里確實就是“田”。

雖然郊壇已歿,但宋代的史料并不少,直至明代,一位杭州本地“佬倌”田汝成為這片田地籠上了一層迷霧,讓郊壇的歷史面目全非,由此引發(fā)了其后史家學(xué)者的爭辯,至今不絕。

-田汝成的錯判-

田汝成(1503-1557),字叔禾,錢塘人。明嘉靖五年進士。嘉靖二十年,他告病回到杭州,此后不再復(fù)出任官。

歸杭后,田汝成盤桓湖山,遍訪浙西名勝,撰成《西湖游覽志》和《西湖游覽志余》,這可能是杭州西湖最早的“游覽攻略”了。

田汝成在《西湖游覽志》卷六,南山勝跡里,是這么介紹八卦田的:

“宋籍田在天龍寺下,中阜規(guī)圓,環(huán)以溝塍,作八卦狀,俗稱九宮八卦田,至今不紊。山旁有宋郊壇。”

這句話里出現(xiàn)了兩個致命錯誤:

其一,民國老照片中,環(huán)狀溝塍是同心圓而非八卦狀,更不可能是九宮八卦形。

其二,山旁宋郊壇應(yīng)當(dāng)指的是吳越的郊壇,也就是登云臺。

但田汝成的這番話至今被絕大多數(shù)人援引,作為介紹八卦田的常用“典故”,而那些可圖文互證的宋代文獻卻被拋在了一邊。

田汝成之后,明人高濂編纂的《四時幽賞錄》中也延續(xù)說:

“八卦田,宋之籍田,以八卦爻畫溝塍環(huán)布成象,迄今猶然…”

作為戲曲家,高濂對八卦田的描述誤區(qū)應(yīng)當(dāng)也是不參考宋代古籍的結(jié)果,但卻依然被后世引用。

-龜疇田的誤導(dǎo)-

前文提到的天真精舍刻石,其實是誤以為郊壇是龜疇田,故而說南抵龜田路。

由于天壇在南宋后就成為耕地,田埂紋路交錯形成“龜疇田”,意思就是像龜背上的紋路一樣,龜版溝壑狀的農(nóng)田。

王守仁(陽明)作《答錢德洪卜筑天真書院》一詩中有“龜疇見宋田”之句。

且王陽明的門人黃綰,又把“龜疇”與“籍田”并稱,以訛傳訛,就成了如今的“八卦田”。

-勛賢祠志插圖-

當(dāng)然關(guān)于郊壇的定義還是有明白人的。

明萬歷七年(1579),張居正令毀天下私建違制書院,作為海內(nèi)傳播王陽明心學(xué)的中心,天真精舍在張居正的“重點關(guān)注”下被毀。

萬歷十二年(1584),朝廷議準(zhǔn)恢復(fù)重建書院,并且賜以“勛賢”祠名。

據(jù)日藏孤本《勛賢祠志》附圖可見,“宋郊天臺”就是今天“八卦田”的位置。

《勛賢祠志》作為杭州府同知<相當(dāng)于副市長>喻均撰寫的“官方文件”,較“自媒體”田汝成撰的《西湖游覽志》更權(quán)威,嚴(yán)謹(jǐn),可靠。

且錢塘縣令聶心湯在其編撰的《萬歷錢塘縣志》中也認(rèn)定:

“育皇山(玉皇山)……前有龜疇田,宋郊壇也”。

-太極亭-

雖史筆如鐵,但嘉靖年間,阮鶚曾在“八卦田”的中央建起了一座“太極亭”,顯然是將郊壇中央臺基錯認(rèn)成九宮八卦田中央的太極圖案了。

至清代,藏書家翟灝在其編撰的《湖山便覽》“宋耤田”條目中,對《西湖游覽志》所述做了“其實非也”的否定,對太極亭則是得出了“宋郊邱址”的結(jié)論。

按翟灝的說法,阮鶚將太極亭建在宋郊壇遺址之上,致使謬誤再一次加深。

直到1983年玉皇大隊重整八卦田,徹底將圓形的圜丘改做正八邊形的八卦田,致使南宋天壇的事實徹底被“八卦田”覆蓋。

伍

結(jié)語

郊壇用來祭祀昊天上帝,也叫郊丘,郊臺,圜壇,圜丘。那是一個比皇帝重農(nóng)親耕“藉田”禮制更高,更具重要性的活動。

北京天壇圜丘、皇穹宇 攝影:馬文曉

祭天與祭先農(nóng)神是兩個不同的祭禮項目,其意義與禮儀規(guī)格均不同。

皇帝通過拜郊壇祭祀的禮儀獲得“君權(quán)神授”,向其臣民宣告其政權(quán)的合法性,其目的是宣揚神權(quán)以維護其皇權(quán)統(tǒng)治。

而“耕藉田祭先農(nóng)”,則是農(nóng)耕文明發(fā)展過程中的統(tǒng)治階級為了表達對祈求豐收,鼓勵農(nóng)耕的活動,其意義與祭天不同,實踐方式也不同,不可混為一談。

了解了郊壇祭天的重要性,也就理解了為何從古至今的史家如此糾結(jié)于八卦田原本的用途。因為那是南宋王朝在杭州留下的其政權(quán)象征實物,具有重要而特殊的意義。

南宋天壇的考誤若被糾正,無疑補充了天壇圜丘營造史中的關(guān)鍵節(jié)點,直接串起了千余年來中國古人對蒼天信仰的一脈相承。

天壇作為南宋肇興伊始的重要建筑,理應(yīng)被正確對待,臨安作為南宋國都,天壇的重要性不言而喻。

若一直隱藏于“八卦田”的霧靄之中,宋都的概念也將缺少一處重要的注腳。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|