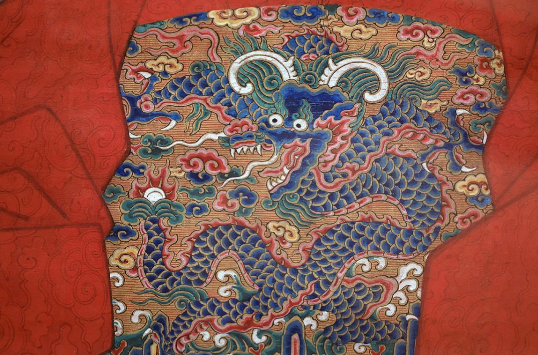

眾所周知,“龍紋”是自古以來中華民族的第一圖騰,在不少朝代還被列為皇室或貴族專用。

到了明代,除龍紋外,還有其他種類繁多的動物(神獸)紋樣出現在皇族、貴族、官員的服飾中。

明代繪畫中的獅子紋袍服

《明實錄·卷五十五》:

“庚申,上諭廷臣曰:昔古帝王之治天下,必定禮制,以辨貴賤,明等威。是以漢高初興,即有衣錦繡綺縠、操兵乘馬之禁,歷代皆然。近世風俗,相承流于僭侈,閭里之民,服食居處與公卿無異。而奴仆賤隸往往肆侈于鄉曲,貴賤無等,僭禮敗度,此元之失政也。”

可見,在明太祖朱元璋的心中,元朝失敗的根本原因是禮制的崩壞,其試圖建立一個“貴賤之別,望而知之”的等級森嚴的明王朝。

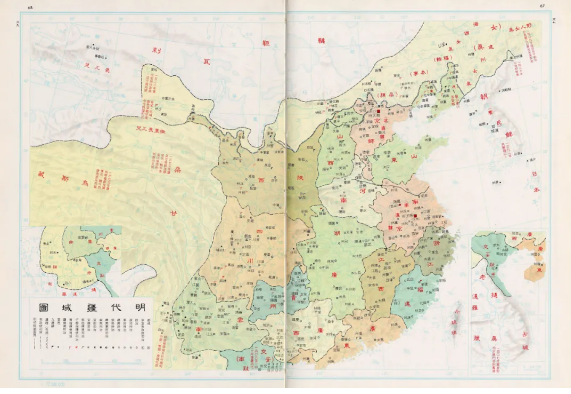

明代疆域圖

服飾,作為必需品,對于維護“禮”、區分等級起著重要作用。袍服上不同的圖案代表著級別的劃分。

據沈從文先生《中國古代服飾研究》:

“文官常服補子花樣,一品、二品仙鶴、錦雞,三品、四品孔雀、云雁,五品白鷴,六品、七品鷺鷥、鴻雁,八品、九品黃鸝、鵪鶉、練鵲……武官常服(補子)花樣,一品、二品獅子,三品、四品虎豹,五品熊羆,六品、七品彪,八品、九品犀牛、海馬……”

明 藍色暗花紗綴繡仙鶴方補袍(局部) 孔子博物館藏

“類龍紋”賜服

有幾種帶有似龍非龍的特殊紋樣的袍服則屬于皇帝特賜,它們分別為:

“蟒服、飛魚服、斗牛服、麒麟服。”

換而言之,“蟒、飛魚、斗牛、麒麟”被指定為僅次于“龍紋”且由“龍紋”衍生而來的“類龍紋”。明朝皇帝將繡有“類龍紋”的袍服特賜給臣子,彰顯的是獲賜者的尊貴身份、特殊功勛或榮耀。

《謝賜飛魚服》

明·方獻夫

千古豳風頌袞衣,魚袍何幸及臣微。

深慚趙子身勝服,徒羨張丞夢著緋。

圣典庸功嚴在笥,老年圖報正知非。

寸心自許同春草,俯仰時時戀德輝。

岐陽武靖王李文忠,為明太祖朱元璋外甥,明代開國功臣,戰功卓著且好學問,逝后被追封為岐陽王,位列功臣廟第三。

李氏后人襲爵封侯,家族延綿六百余年,被后世稱為“岐陽世家”。

臨淮侯李弘濟畫像(身著蟒服)國家博物館藏

據國家博物館所藏“岐陽王世家肖像”可見,李氏后人所著服飾多有“蟒、飛魚、斗牛、麒麟”等紋飾。

賜服,不僅是對內臣,還有對藩國“外臣”——明太祖為表示明朝是華夏正統,頒詔四方,與周邊的高麗、安南、琉球三國(山南國、山北國、中山國)、占城、暹羅等國建立藩屬關系。

當時明朝在頒詔建立藩屬關系后,就開始將“華夏衣冠”賜予藩屬國,明朝通過這種賜服,重新建立起華夷秩序,體現明朝對藩屬國的宗主國地位。

《明史·輿服志》:

“賜琉球中山王皮弁,玉圭,麟袍,犀帶。(正德初年)其時有日本國使臣入貢,賂瑾黃金千金,亦得飛魚。”

這里記載的只是“麒麟服”和“飛魚服”兩種,而從一些遺留下來的明代文物上看,卻不僅如此:

現藏于日本京都妙法院、明代萬歷年間世宗皇帝賜給豐臣秀吉的服飾中,就有蟒、麒麟、飛魚等數種紋樣。

內涵與特征

以下,為大家簡單介紹一下幾種賜服上的“類龍紋”的內涵與特征:

明沈德符《萬歷野獲編》:

“蟒衣為象龍之服,與至尊所御袍相肖,但減一爪耳。”

蟒服的尊貴僅次于龍袍,在明代早期一般是太子、親王所穿,海外藩王中只有朝鮮郡王因對大明最馴順,所以特賜蟒服。

直到明朝中期后才有了皇帝特賜功臣蟒袍的情況,且以蟒服為賜物是從宦官開始的。

《明史·輿服志》引《大政記》:

“永樂以后,宦臣在帝左右,必蟒服。”

蟒服不僅在“賜服”中的等級最高,其上所繪蟒紋還分“坐蟒”與“行蟒”兩種。

《明史·輿服志》:

“賜蟒,文武一品官所不易得也。單蟒面皆斜向,坐蟒則正向,尤貴。”

弘治十五年(1502),《大明會典》修成,明孝宗為獎勵參與編修的大臣,特賜大學士劉健、李東陽、謝遷等蟒服,開內閣大臣賜蟒之先例。

抗倭將領戚繼光也曾得到御賜蟒服的榮耀。

《山海經·海外西經》:

“龍魚陵居在其北,狀如貍(或曰龍魚,似貍一角,貍作鯉)。”

《林邑國記》:

“飛魚身圓,長丈余,羽重沓,翼如胡蟬。”

可見,早期的所謂“飛魚”,是一種龍頭、有翼、魚尾的神獸,后來隨著佛教傳入中土而與印度神話中“摩羯魚”形象有所融合(摩羯,又稱摩伽羅,是印度神話中水天的坐騎)。

總體而言,其形象歷代不斷演化且趨于紛繁。

明代飛魚服上的紋樣,主體似龍形,明中早期紋樣為雙足四爪,雙翼,魚尾;明后期紋樣又出現了更接近“蟒紋”的四足四爪,無翼,魚尾。

臺北故宮博物院收藏的《出警入蹕圖》,描繪的是明神宗謁陵的盛景。

在皇帝身邊擔任儀仗和保護功能的,就是大名鼎鼎的錦衣衛,畫中的他們身著飛魚服,腰佩繡春刀,頭戴三山帽。

其實,飛魚服并非錦衣衛專屬服飾,而屬于二品以上官員的賜服;錦衣衛里的“正二品都指揮使”和“都督僉事兼錦衣衛指揮使”等高級官員,才能穿飛魚服。

正如“飛魚”不是魚一樣,“斗牛”也不是牛,而是一種形象類似于虬、螭(傳說中的虬龍與螭龍)的生物。

《宸垣識略》記載:

“西內海子中有斗牛,即虬螭之類,遇陰雨作云霧。”

《名義考》記載:

“斗牛如龍而觩角。”(觩,即為彎曲狀。)

又有說“斗牛”原指二十八宿中的斗宿和牛宿。

斗牛紋樣

明代的斗牛圖案為蟒形、魚尾、頭雙角向下彎曲如牛角狀。斗牛的最大特點在于頭上雙角像牛角一樣向下彎曲。

斗牛服是次于飛魚服的第三等賜服,一般授予三品以上的官員。

麒麟,是中國古代神話中的一種瑞獸——“應龍生建馬,建馬生麒麟”。

據《瑞應圖》:麒麟長著羊頭,狼的蹄子,頭頂是圓的,身上是彩色的,高大概2米左右。

又據《說文解字》:麒麟身體像麝鹿,尾巴似龍尾狀,還長著龍鱗和一只角。

明代袍服上的麒麟形象,龍首,雙角,身有鱗,蹄狀足,身長較龍短。

麒麟服本為明代公、侯、駙馬、伯爵的一品公服,但因麒麟是古代傳說中的一種著名的仁義之獸,明代皇帝亦將麒麟服作為一種賜服,賞賜給四、五品的大臣。

明麒麟紋圓領女袍(孔府舊藏) 現藏山東博物館

《公羊傳》:

“麟者,仁獸也。”“何異爾?非中國之獸也”;麒麟“非明王不出”,只有圣明君主在位才會出現,“有王者則至,無王者則不至”。

《大明會典》:

“洪武二十四年規定,公、侯、駙馬、伯以麒麟作為補服圖案,故稱一品麒麟。”

部分錦衣衛、指揮侍衛也穿麒麟服:

明景泰年間,有錦衣衛同知援引舊例,申請擔任侍衛的可以穿麒麟服,獲得了允許。

錦衣衛在明代是一種“衛所”,它有很多部門,明代皇親勛戚、宮廷畫師之類需要出入宮廷的人,都掛名在這個衛所,但這些人并非實則負責侍衛的人群。

于是掛名錦衣衛指揮的,掛名千百戶的,以及這些人的子弟們,乃至其他衛所的人,都開始越級用麒麟服了。按明筆記和畫像看,有關貴族婦女也開始越級用麒麟,以及造型差不多的獬豸。

上述四種賜服里的神獸圖案與龍一樣,在現實世界中都見不到實體。

蟒、飛魚、斗牛皆為龍形的變異,麒麟雖最不像龍,但因其為祥瑞之獸,聲名僅次于龍。

無論是蟒、飛魚、斗牛還是麒麟,這些紋樣遠遠看上去都和龍有幾分相似,其分辨的方法在于細微之處:

龍和蟒的區別在于爪,五趾還是四趾;

飛魚和蟒的不同在于尾,是魚尾還是火焰尾;

蟒和斗牛的區別關鍵看角,是直還是彎;

麒麟與其他幾種紋樣比較好區分,但明中后期“蟒化”的麒麟還要看其獨特的蹄才能夠確認。

值得一提的是,明代中后期始,一些皇帝將原本級別森嚴的“類龍紋”賜服隨興賜予,使賜服在社會上產生了一定程度的泛濫,由此引起的服飾混亂和僭越愈加普遍,甚至到了真假官服、賜服難辨的程度,對朝綱形成了負面影響。

到了明代晚期,明朝走向衰亡,國家意志主導的服飾風尚亦趨末落,本來森嚴的服飾制度隨著時局飄搖及社會意識的散亂已難以統一,服飾越級的情況非常嚴重。

明沈德符《萬歷野獲編》:

“在京內臣稍家溫者,輒服似蟒,似斗牛之衣,名為草獸,金碧晃目,揚鞭長安道上,無人敢問。

至于王府承奉,會風致賜飛魚者不必言,他即未賜者,亦被蟒腰玉,與撫按藩臬往還宴會,恬不為怪也。”

——京城太監稍有經濟實力,就給自己定制斗牛服或者蟒服;宮廷侍衛和王府仆人也經常穿著飛魚服上街,大家都見怪不怪了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|