風(fēng)水學(xué)在對古天文學(xué)、地理學(xué)和人體科學(xué)融會貫通的過程中,產(chǎn)生了三大原則:天地人合一原則、陰陽平衡原則、五行相生相克原則。

天地人合一原則

天地人合一源于老子《道德經(jīng)》:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”意思是:人為地所承載,人應(yīng)當(dāng)法“地”;地為天所覆蓋,地要效法“天”;天為道所包涵,天要效法“道”;道以自然為本性,所以道是“自然”的。

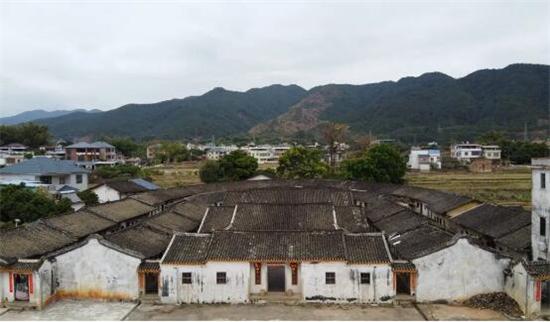

這種原則在中國古典園林的設(shè)計(jì)建造中尤為體現(xiàn),講究人與自然和諧統(tǒng)一,“雖由人作,宛如天開”。如布置住宅建筑基地時就應(yīng)注意場氣效應(yīng),審慎選擇空地,合理布置游園,精心構(gòu)筑小品,形成符合氣候特點(diǎn)、滿足基地條件、與人健康舒適的環(huán)境,這便是天地人合一的具體化。

陰陽平衡原則

古人認(rèn)為,陰陽平衡是生命活力的根本。陰陽平衡就是陰陽雙方的消長轉(zhuǎn)化,既不過分也不偏頗,呈現(xiàn)協(xié)調(diào)狀態(tài)。陰陽平衡則人健康、有神,陰陽失衡人就會患病、早衰,甚至死亡。凡是向陽的、外向的、明亮的、上升的、溫?zé)岬摹⒂篮氵\(yùn)動的,都屬于陽;凡是背陽的、內(nèi)守的、晦暗的、下降的、寒冷的、相對靜止的,都屬于陰。陰陽是互根互制的關(guān)系,是對立統(tǒng)一的關(guān)系。

古人認(rèn)為,山之南與水之北向陽,故山南水北為陽,反之為陰。如:“華陰”在華山之北,“衡陽”在衡山之南,“江陰”在長江之南,“淮陰”在淮水之南,“漢陽”在漢水之北,“洛陽”在洛水之北。

五行相生相克原則

五行是《易經(jīng)》的基礎(chǔ)理論之一,古人長期以來是用《易經(jīng)》的觀念來指導(dǎo)擇地、布局和建造房屋,并且應(yīng)用于大地、山川、河湖、道路、城鎮(zhèn)、村落、住宅的建設(shè)中,這是人們長期遵循的理念。金、木、水、火、土五種物質(zhì)有相生相克的轉(zhuǎn)化關(guān)系,利用這種轉(zhuǎn)化關(guān)系可以解釋許多問題。

如北京社稷壇祭壇上層按東青、南紅、西白、北黑、中黃,鋪設(shè)五色壇土,俗稱“五色土”,象征“普天之下,莫非王土”。壇臺中央立“社主石”,亦稱“江山石”,明清兩朝皇帝每年的農(nóng)歷二月、八月上戊日例行在此舉行祭祀儀式,祈求五谷豐登、國泰民安。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|