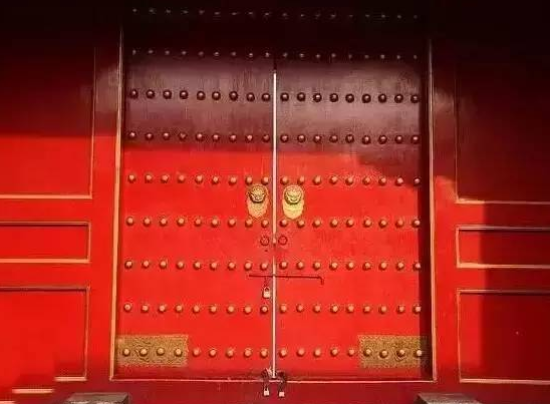

在古建筑里,門釘只在板門上使用。有的專家認為:門釘源自墨子所說的“涿弋”,長二寸,見一寸,即釘入門板一寸左右。當初用來提防敵人用火攻城,所以在涿弋上涂滿了泥,起防火作用。門釘一般是銅制的。

門釘是古建筑大門的一種重要裝飾,亦多用于寶榻大門。金光燦燦的門釘,釘在朱漆大門之上,既壯觀瞻,又保堅固。一般安裝使用在位于城門、宮門、院門、券洞門位置的板門上。

門釘的數量和排列,在清朝以前未有規定。清朝則對門釘的使用有一定之規。

皇家建筑,每扇門的門釘是橫九路、豎九路,一共是九九八十一個釘。九是陽數之極,是陽數里最大的,象征帝王最高的地位。因為帝王廟是供奉歷代帝王的,所以也用九路門釘。

門釘按質地分為鐵質、銅質、木質、石質四種。鐵質門釘一般使用在早期寺廟建筑的板門上,以唐、宋時期居多;銅質門釘則大量使用于明清時期,并且在銅上餾金,顯出金黃色,與朱門顏色相匹配;清晚期偶爾也有木質門釘出現,用圓木旋出釘形,涂上黃色,一般體量較小,用在一些不太重要的小門上。

門釘按形狀分為圓形和花瓣型兩種。圓形門釘從縱刨面看,底部較粗,頭部較細,中間偏下有一個二道臺,較具有陽剛之氣;花瓣型門釘亦有一個二道臺,上部則有五瓣、六瓣、八瓣之分,蓮花瓣狀金錘,似女人的乳房,較具陰柔之精美。

門釘的釘和帽分開制作,然后再用鉛錫把二者澆鑄在一起,形成一個整體直接使用。

門釘有幾個作用,一個是裝飾,一個是代表等級,再一個起加固作用。

最早的門釘只起加固門板的作用。由于一扇大門往往要由若干塊板子拼起來,時間一久容易散開。為了避免散落,就在門板里頭穿上帶,又怕帶不結實,于是再用門釘加固。后來門釘做得越來越整齊,橫豎成行,釘子的數目也就成了等級的標志了。

由于皇家建筑體量大,門也大、需要門釘的路數也多。通常皇家豎九路、橫九路,王府七路乘七路,親王七路乘九路,再往下就是五路乘五路。

紫禁城東西南北四個門中,除南門午門(下門開五個門)外,其余都開三個門。朱門上都有金黃色門釘。這一排排門釘,不僅有其構造功能,也是裝飾品,并體現著中國封建等級制度的森嚴。

在大門上裝門釘,本出自構造需要,在本板和穿帶部位釘上鐵釘是為防止門板松散。但釘帽外露,有礙美觀,古人將釘帽打成泡頭狀,這樣,門釘兼有裝飾功能。從隋唐(581-907)以來,就在大門上施用門釘了。

紫禁城南(午門)、北(神武門)、西(西華門)三門都設九路門釘,即九行九列,共八十一顆門釘,獨東(東華門)門是八行九列,共七十二顆門釘。“九”與帝王有不解之緣,九為陽數之極,多用九附會帝王,以九五稱帝王之位,《易·乾》:“九五,飛龍在天,利見大人。”

故九路門釘是體現最高等級的門釘排列。而根據前人猜測,東華門不同的理由是,先皇帝的殯宮停放景山壽皇殿時,從東華門走,其鹵簿儀杖及百官排班也在東華門。據考,清順治、嘉慶帝的靈柩是先后出東華門進景山的道光帝崩后,靈柩移圓明園正大光明殿時,也是出東華門。又說,皇后神牌也由東華門迎入奉先殿,神牌屬陰。生為人,死為鬼,故東華門為鬼門。又生為陽、死為陰,奇數為陽、偶數為陰,故東華門門釘用偶數。

然而,皇帝外出巡幸走的也是東華門,皇帝的畫像、玉牒也由東華門請入。故“鬼門”一說,似有牽強,其實這是皇家的習慣,東華既辦喪也做他用。關于門釘使用的數量,明代以前,無明文規定,到了清代,才把門釘數量和等級制度聯系起來。《大清會典》載:“宮殿門廡皆崇基,上覆黃硫璃,門設金釘。”“壇廟圓丘外內垣門四,皆朱扉金釘,縱橫各九。”

對親王、郡王、公侯等府第使用門釘數量有明確規定:“親王府制,正門五間,門釘縱九橫七”;“世子府制,正門五間,門釘減親王七之二(減掉七分之二)”;“郡王、貝勒、貝子、鎮國公、輔國公與世子府同”;“公門釘縱橫皆七,侯以下至男遞減至五五,均以鐵。”

《燕都》雜志曾刊殷文碩單口相聲《漫話燕京》:

連大門上的門釘全分等級。皇宮城門上的門釘,每扇門九排,一排九個,一共九九八十一個。在古代呀,“九”是最大的陽數,象“天”,所以,皇宮的門釘,是九九八十一個。哎,唯獨東華門的門釘少一排,是八九七十二個。為什么呢?那時候,文武百官上朝都走東華門,這門是給文武官員準備的,所以少九個門釘,剩七十二個啦。

王府的門釘是七九六十三個;公侯,四十九個;官員,二十五個……到咱們老百姓家,一個不個!不信?您考察呀,只要不是官府,多闊的財主——磨磚對縫影壁,朱漆廣亮大門,那門上一個門釘沒有!要不怎么管平民百姓叫“白丁兒”呢,哎,就從這留下的!

“白丁”云云,逗樂而已。門釘數目體現著等級觀念,是不錯的。清代規定,九路門釘只有宮殿可以飾用,親王府用七路,世子府用五路。宮門飾九九八十一顆釘,因為“九”是最大的陽數,《易·乾》“九五,飛龍在天”,古代以“九五之尊”稱指帝王之位。

門環,俗稱響器,是安裝在房屋大門上的拉手,并供叩門之用,中國門環也常被稱為鋪首或門鈸,但嚴格說來鋪首和門鈸只是門環不同形式的底座。

門環常以金屬制成,在中國古代有嚴格的等級規定,例如據《明史》記載:“親王府四城正門以丹漆金釘銅環;公王府大門綠油銅環;百官第中公侯門用金漆獸面錫環;一二品官門綠油獸面錫環;三至五品官門黑油錫環;六至九品官門黑油鐵環……”

中國門環常以鋪首或門鈸作為底座。鋪首為獸頭狀,例如椒圖。門鈸為鈸狀,周邊有圓形、六角形、八角形等。世界其他各國的門環有以人像作為底座的。

鋪首俗稱怪獸銜環,是一種獸面紋樣,多為椒圖、饕餮、獅、虎、螭龍等兇猛獸類,鑲嵌在大門上作為門環的底座,也可不銜環而僅作裝飾用,也可用于青銅器、陶器等器物上安裝提手。

中國古代文獻中對鋪首的記載基本上為門上所用,例如《說文解字》上說:“鋪首,附著門上用以銜環者。”又如《漢書》“哀帝紀”記載“孝元廟殿門銅龜蛇鋪首鳴”,對此唐代顏帥古注釋說:“門之鋪首,所以銜環者也。”古書對除門以外其它器物上的類似飾物并無確切記載,其當時的名稱不詳,但現在也一般將其稱為鋪首。

關于鋪首的起源,中國古人有不同的說法。東漢應劭的《風俗通》聲稱,鋪首為春秋時期的魯班仿照蠡(一種螺螄)的形象而發明的。但實際上在商周時期的陶器和青銅器上就有鋪首銜環了。《后漢書》記載,商朝人以螺螄頭掛在門上,以期門戶如螺螄殼般緊閉,遠離兇險。明朝人楊慎據此認為,椒圖形狀像螺螄,就是起源于商朝以螺螄掛門的傳統。圖片

根據考古發現,殷墟青銅器第三期偏早和第二期晚段器物中就已經出現了鋪首銜環,而無環的單純鋪首則可追溯到更早的二里頭文化。有現代學者認為,鋪首起源于商周時期青銅器上的饕餮紋。

漢代時期,已非常盛行將鋪首裝于門戶上,其鋪首的形制有多種,例如西漢孝元廟鋪首為龜蛇,乃是四象中的北方玄武造型,而漢代也有以朱雀、雙鳳、羊頭、虎、獅作鋪首,獸目怒睜,露齒銜環,顯得十分威嚴。漢代以后,鋪首形式變化不大,延續至今。后常以龍生九子中的椒圖作為鋪首。

明清皇宮有些大門上的鋪首,只是形若銜環,并無實際的門環,因此只具有裝飾功能。而民間則常以門鈸代替獸面鋪首作為門環底座,采用圓形、六邊形、八角形等幾何形狀,中部隆起,因形似鈸而得名。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|