一方水土養育一方人,中國民居建筑始終與人們的日常生活緊密結合,在“實用性”與“藝術性”的共同影響下,展示著民間智慧與處世哲學。

在中國“天人合一”的認知框架中,中國傳統民居遵循著最為原始、樸素的建筑理念,完成了基于個人體驗的文化及審美建構。

民居設計與自然的交融,體現了人們對于自然的尊重及“順勢而為”。

傳統民居建筑材料遵循“就地取材”的原則,多選用天然材料,如土、石、木、竹等,傳達出“因地制宜”“順天應時”的哲學理念。

即使是那些取自天然,絲毫未經雕琢的材料,人們依舊能夠取其質樸稚拙之意味,建造裝飾房屋。

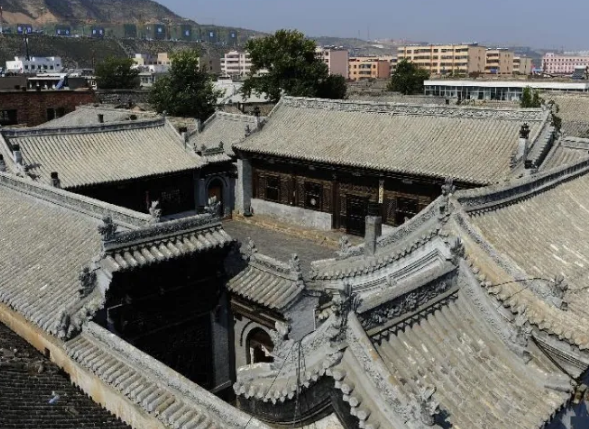

我國北方土地遼闊,地形也比較平整,人口比南方少,宅地相對寬松,因此院落面積通常較大。

北方的典型民居主要有三合院、四合院、窯洞、土屋、蒙古包、阿以旺、碉房、朝鮮族溫突房等。

大多數屋頂呈現出嚴肅,莊重的特點,建筑實體看起來十分質樸敦厚。北方干燥,多采用平面或者坡度小,北方冬天嚴寒,夏天較短,房子很注意防寒、保暖。

房屋之間必須有足夠的間距才能爭取到更多的日照。墻厚重樸實,墻壁窗戶保溫功能好,可以擋風避寒。還有各種取暖設備:暖炕、暖墻、地爐等。

北方大部分地區的裝飾題材,更趨向于抽象構圖,利用其吉祥喻意,并不喜歡采用大段的主題故事。裝飾畫面無論大小,內容突出,構圖非常簡潔明了。

傳統民居有著風格性、地域性、民族性等特點,越來越多的傳統民居被列入文化遺產名錄,人們慕名而至,欣賞古人的居住空間與建筑智慧。

人們追求傳統民居的“人文性”,除了選擇符合民居建筑整體氣質的材料之外,還會積極借鑒古代建筑形式,“古為今用”,實現民居建筑與地域文化的有機結合。

民居作為一種建筑文化,不僅是為了滿足人們的生存與情感需求,還表現出中國人對宇宙、自然的認知,并在同一個文化系統中形成群體的認同感。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|