美玉,乃集天地之精華,日月之靈氣而成。在很久以前,文明起始之初,人們便已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這一大自然的杰作。

玉石被發(fā)現(xiàn)之后,古人用原始的方法將其慢慢雕琢成器,一件玉器的完成需要極大的耐心和功夫。因此它的用途便不會簡單,在最早的中國,玉是有神性的,我們稱之為“神玉時期”。

玉玦,是出現(xiàn)時間最早的玉器之一,在內(nèi)蒙古赤峰市敖漢旗興隆洼文化遺址中出土的玉玦,是目前公認最早的玉玦,距今約有8000年的時間。

內(nèi)蒙古敖漢旗興隆洼遺址出土的玉玦(成對)

這對玉玦打磨地相當精致,說明當時的制玉水平已經(jīng)成熟,玉玦的使用時間或許較之更早,這還有待新的考古資料來進行論證。

值得注意的是,興隆洼遺址中的玉玦為成對出土,而非單件。考古專家們在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),這對玉玦在出土時分別置于墓主人的左右耳朵旁,應該是一對“玉耳飾”。

可見在新石器時期,玉玦是十分流行的裝飾品,當然僅限于貴族使用。

然而同在興隆洼遺址中,卻發(fā)現(xiàn)了一個更為奇特的現(xiàn)象。在另一墓葬中,發(fā)現(xiàn)了一個小女孩,女孩除了兩側也有玉玦耳飾之外,在其眼眶中,竟赫然埋著又一個玉玦!

這個玉玦就絕不是裝飾品那么簡單了,它的背后究竟有怎樣的一種隱喻?回歸到當時的社會背景,玉器的“神性”作用就此體現(xiàn)出來。

首先,以玉陪葬是古人一以貫之的習俗,他們認為玉集天地之精華,可助亡靈超度。其次,將人的眼睛挖去,以玉玦代之,死者將不再是肉眼凡胎,而成為具有某種超能力的人。這就是后人所說的“以玦示目”,這個風俗在后來的紅山文化中亦有傳承。

執(zhí)傘女銅傭

云南江川李家山69號墓出土

我們原本以為,在交通極不發(fā)達,信息極其閉塞的史前時代,文明也是各自發(fā)展,難以互通的。

然而就單單從玉玦的使用來看,事實恰恰相反。起碼自8000年前以來,在廣大的東亞地區(qū),文化的傳播是極為廣泛的,不管是中國大陸的東北、西北,還是在海南、川蜀等邊遠地區(qū),甚至日本、朝鮮,都曾出土過大量玉玦,中原地區(qū)更不必說。由此在廣泛的區(qū)域內(nèi)形成了一個明顯的“玉玦”文化圈,當然這種文化的傳播和影響是極其緩慢的,但不可否認的是,中國這片土地上各民族、各區(qū)域的文化交融是淵源久遠的,這也是今天我們文化認同和民族凝聚力的一個重要來源。

在歷史不斷發(fā)展的進程中,玉玦的涵義和功能也在逐漸發(fā)生變化。

到了西周,中國進入禮教制國的階段,玉器已然脫去神性的外衣,而承擔了禮制的功能。周代貴族流行佩戴玉飾品,以彰顯其尊貴的地位,所謂“謙謙君子,溫潤如玉”,是西周玉器的精確表達。

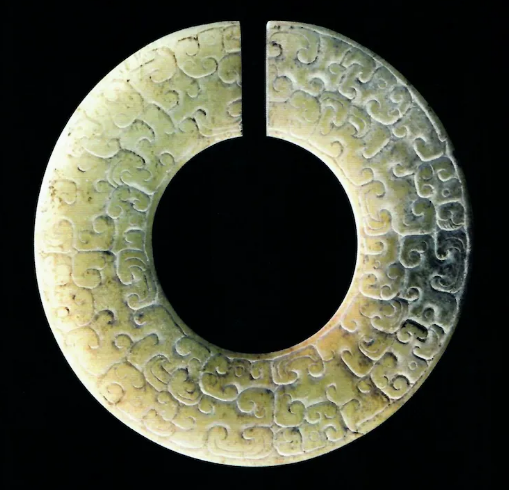

西周時期的玉玦,飾以精美的紋飾,儒雅而有風韻,是絕佳的觀賞品。古人云:“滿者為環(huán),缺者玦。”此處“玦“通”缺”,王侯將相佩戴玉玦,時刻提醒自己不可驕盈自滿,而需保持謙遜。

春秋玉玦

河南博物院藏

春秋戰(zhàn)國時期,大量文獻記載了玉禮器之使用,如《荀子·大略》曰:“聘人以珪,問士以璧,召人以瑗,絕人以玦,反絕以環(huán)。”

此處明確說明了玉珪、玉璧、玉瑗、玉玦、玉環(huán)這幾種玉器的功能,“玦”通“絕”,送人以玉玦,是表明自己與人斷絕關系的決心。

商代 龍形玉玦

河南安陽殷墟婦好墓出土

另有“玦”通“決”,文人士大夫佩戴玉玦乃告誡自己需有決斷之心,不可猶豫不決。

關于這個寓意,史書中多有記載,其中最有名的要數(shù)家喻戶曉的“鴻門宴”的故事。

司馬遷《史記·項羽本紀》中這樣記載:“范增數(shù)目項王,舉所佩玉玦,以示之者三。項王默然不應。”

范增多次向項羽使眼色,并舉起自己手中的玉玦,提醒項羽果斷動手,然而項羽卻猶豫不決,遲遲不肯動手,最終讓劉邦跑了。

戰(zhàn)國 鑲嵌玉玦的帶鉤

河南輝縣固圍村出土

河南輝縣固圍村出土的一件戰(zhàn)國時期青銅帶鉤,其上飾以三塊玉玦,玉玦中心鑲嵌琉璃。帶鉤,是古代貴族或文人武士用來系腰帶的掛鉤,此件帶鉤以其裝飾之華麗,可知其等級極高。掛鉤上的三塊玉玦,充分顯示了主人警示自己成為一個有決斷之人的決心。

光素之玉玦最早出現(xiàn),其后一直流行,后仿者亦多。商周時期流行在玉玦上雕琢紋飾,也有動物造型,如龍形玉玦。“玦”之造型除玉器外,還有瑪瑙、水晶、綠松石等其他材質(zhì),其涵義與玉玦類似。

《白虎通》記載:“玦,環(huán)之不周也。”玉玦是中國最早出現(xiàn)的玉器之一,它的流行和使用時間是相當長的。

其造型之簡單,不過是環(huán)中缺一口,然而其涵義之豐富卻與其簡單的形狀形成了強烈的反差。如果不是通過考古、歷史、文獻以及古代工藝美術史等角度去全面了解、分析這一玉器,恐怕當今之人看到如此簡單的造型,不知如何解讀其義,只當其為殘缺之環(huán)。

古人作器,器必有意,古玉亦是如此。中國古玉造型極為豐富,每一器型均有專屬涵義,僅從一“玉玦”,便可窺全貌。中華文明之源遠流長,中國文化之博大精深,由此可見一斑。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|