馬面裙作為中國傳統(tǒng)民族服飾的一種,其起源可追溯至古代。據(jù)史料記載,馬面裙最早出現(xiàn)于中國古代的少數(shù)民族地區(qū),其最初的設(shè)計(jì)可能是為了適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂蚝蜕盍?xí)慣而形成的。

馬面裙,又名“馬面褶裙”,中國古代女子主要裙式之一,前后里外共有四個(gè)裙門,兩兩重合,外裙門有裝飾,內(nèi)裙門裝飾較少或無裝飾,馬面裙側(cè)面打裥,裙腰多用白色布,取白頭偕老之意,以繩或紐固結(jié)。

起源:“馬面”一詞最早出現(xiàn)在《明宮史中》“曳撒,其制后襟不斷,而兩傍有擺,前襟兩截,而下有馬面褶,往兩旁起。”馬面裙的歷史可以追溯到宋代。宋代的旋裙發(fā)展到明代,逐漸形成了馬面裙。明代成化年間,上至一國之母下至黎民百姓,人人皆穿馬面裙。這時(shí)并無“馬面裙”之稱。

清光緒年間,馬面裙這個(gè)名稱最初以文字形式出現(xiàn)。

“俗婦人所著裙,圍桶而多褶,如古時(shí)裳,裳謂之馬面裙。”在這之前,明代“馬面褶”的說法,就是一種對打褶方式的描述。

隨著時(shí)間的推移,馬面裙逐漸成為了少數(shù)民族地區(qū)重要的民族服飾之一,并在傳統(tǒng)節(jié)日、慶典等重要場合中得到廣泛應(yīng)用。

作為中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分,馬面裙承載著豐富的歷史文化內(nèi)涵,代表了少數(shù)民族的生活方式、審美觀念和民族精神。因此,對馬面裙的傳承與保護(hù)具有重要的文化意義,有助于傳承和弘揚(yáng)中國傳統(tǒng)文化,促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和文化多樣性。

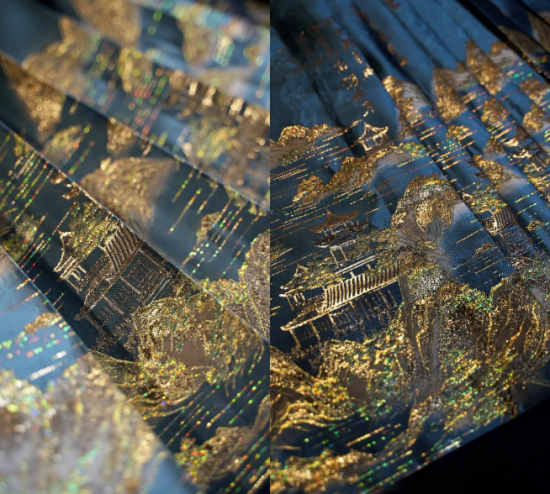

馬面裙作為一種傳統(tǒng)民族服飾,融合了豐富的藝術(shù)元素,如刺繡、織錦、圖案等。在當(dāng)代,隨著社會(huì)的發(fā)展和文化的交流,馬面裙也在不斷進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)新與表現(xiàn),結(jié)合現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念和工藝技術(shù),使其更具時(shí)尚感和藝術(shù)價(jià)值。

傳統(tǒng)的馬面裙多采用絲綢、棉布等優(yōu)質(zhì)材料制作,具有柔軟光滑、色彩鮮艷的特點(diǎn)。

馬面裙的制作工藝非常講究,包括剪裁、縫制、刺繡等環(huán)節(jié),需要經(jīng)過多道工序,手工細(xì)致,工藝精湛。

馬面裙的設(shè)計(jì)風(fēng)格多樣,有的呈現(xiàn)出華麗的圖案和色彩,有的展現(xiàn)出簡約的民族特色,每一種設(shè)計(jì)都有其獨(dú)特的韻味和風(fēng)格。

馬面裙作為中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分,以其獨(dú)特的藝術(shù)魅力和豐富的文化內(nèi)涵,成為了中國非遺文化中的一顆璀璨明珠。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|