在漫長的歷史發展過程中,中華民族的祖先創造了燦爛的醫藥文化和醫療技術,使中國醫學的發展碩果累累。大國重器,君子假物。中醫藥學從古至今的發展亦是如此,眾多的醫藥器具就是我國醫藥學光輝成就的直接物證。

金銀針

古人緩解痛癥的利器

針灸作為中醫學獨特的治療方法之一,為中醫在世界醫學界贏得了一席之地。針灸在我國已有數千年的歷史,早在新石器時代,人們就已經創造出較為精細的砭石和骨針,商周時期出現了玉石針。隨著冶煉技術的發展,陸續又出現了青銅、金、銀等金屬針具。其中,西漢中山靖王劉勝及王后竇綰的墓中就曾經出土了9枚金、銀醫針,這是我國目前所見最早的古代金屬醫針。

這9枚針具中,有金針4枚,保存完好,長約6.55~6.9厘米;銀針5枚,有殘損,殘長約5.4~5.8厘米。金、銀醫針的針柄部均為方柱體,比針身略粗,針身有尖、鈍、圓、三棱等不同的形態。據我國最早的醫學著作《黃帝內經》記載,當時的金屬針具按形制和功能被稱為“九針”,書中對每種針具的尺寸、形狀和功能進行了概括,它們分別為圓針、鍉針、纔針、鋒針、鈹針、圓利針、長針、毫針、大針。其中鋒針是三棱形,用于放血。鈹針形如寶劍,兩面有刃,用來刺破癰疽。鍉針的針頭如黍粟大小,略鈍,用于點按穴位。圓針用來按摩肌肉,類似于按摩器的作用。最細的是毫針,類似于現在針刺所使用的常規針具。劉勝墓中出土的針具被認為是古代九針中鍉針、鋒針等針具的部分實物,這些醫針是西漢時期醫用針具的真實反映。

針灸銅人

古代針灸教學的人體模型

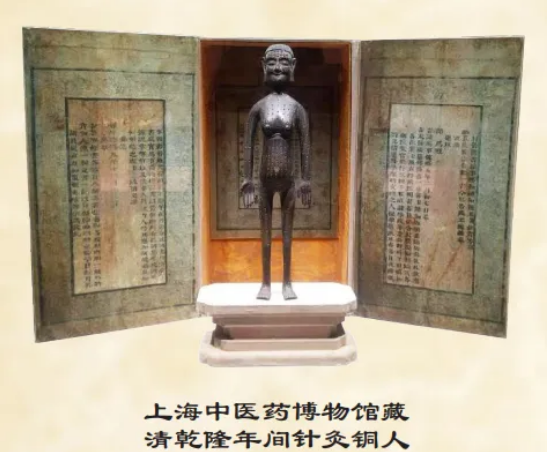

2017年1月18日,國家主席習近平在瑞士日內瓦向世界衛生組織贈送了中國的針灸銅人雕塑,針灸銅人作為中國針灸學走向世界的一張明信片再次引起世界的關注。

公元1027年,北宋翰林醫官院的醫官王惟一設計并主持鑄造了兩具針灸銅人,被稱為“天圣針灸銅人”,這是中國歷史上最早的針灸銅人。這兩具銅人中空,體表標有354個穴位,所有穴位都鑿穿成小孔。每當醫官院進行針灸考試,考官會將水銀注入銅人體內,再將銅人體表涂上黃蠟,完全遮蓋經脈穴位。應試者一旦準確扎中穴位,水銀就會從穴位中流出。醫學史書把這一奇特的現象稱之為“針入汞出”。天圣針灸銅人的出現不僅開創了銅人作為人體模型進行針灸教學的先河,也是中國古代針灸文化的象征,此后歷代均有銅人問世。

清代,乾隆皇帝為嘉獎編纂《醫宗金鑒》的有功者,命工匠鑄造一批小型針灸銅人頒發給他們。這批銅人是一老嫗的形象,實心,右手臂手心向前,左手臂手心向后,體表有經絡和腧穴580個。銅人被放置在一個書形錦盒內,錦盒貼黃綢封面,在錦盒左右兩側門葉上書有文字,詳細記載了銅人的來歷。錦盒后壁上還有參加編書的諸臣職務和姓名,兩邊均鈐有乾隆皇帝朱紅色玉璽。這批銅人流傳至今,僅存這一尊,保存在上海中醫藥博物館中。

疝氣托

外科治療疝氣的工具

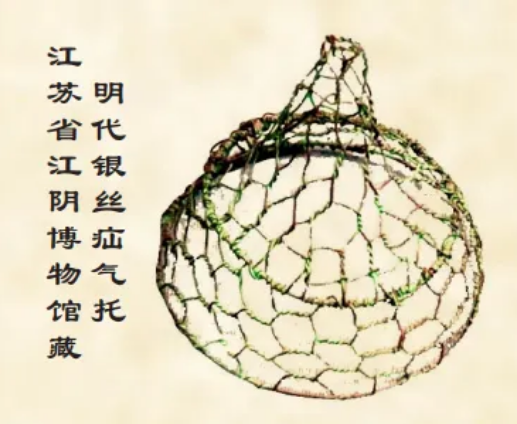

1974年,江蘇江陰發現一座明代墓葬。墓中男主人的大腿骨和盆骨之間有一件“圓錐形銀絲罩”,罩口朝向盆骨。罩長11.5厘米,罩口直徑11.5厘米,凈重51.4克。根據“圓錐形銀絲罩”的形狀和擺放位置,專家推測墓主人生前應該患有小腸疝氣。因局部腹膜薄弱或者出現缺損,腹腔內的臟器通過腹壁缺損處向體表突出形成腹壁包塊,或者墜入陰囊中。墓主人應該是用這個圓錐形銀絲罩托起因小腸疝氣而腫大的睪丸。

這個“疝氣托”與現代患者戴的疝氣帶作用原理是一樣的。先在腰部系一根帶子,銀絲罩口再分別系兩根帶子吊在腰部的帶子上,托住睪丸,達到緊緊托舉輔助治療的目的。由于網眼稀疏,小便時不須脫下,步行時也不會有任何影響。且銀絲性質較柔軟,具有堅固、耐用和不易生銹等特點。可能在使用時還會在托的上部內側隔以柔軟的布帛,避免壓擠睪丸。

金元時期,著名醫家張從正曾經在《儒門事親》中記載了一個專門用于治療疝氣的器具,叫作“鉤鈐”。“圓錐形銀絲罩”就是古代醫書中記載的“鉤鈐”,它是真實存在的。

熏眼器

藥物熏洗治眼疾的好幫手

唐代詩人白居易患眼疾,他曾作詩道:“案上漫鋪龍樹論,盒中虛貯決明丸;人間方藥應無益,爭得金篦試刮看。”詩中提到的《龍樹論》是一本眼科專著,白居易查看眼科醫書,同時服用決明丸來醫治,并且考慮通過金篦刮除眼中障翳的手術來治療眼疾。由此可見,用“金針撥障術”治療白內障的手術在唐代已經存在了。

眼科除手術外,還要配合外用藥清洗和治療。首都博物館藏有一個晉代瓷制洗眼杯,杯口上沿呈橢圓弧形,弧度正好與人的眼眶相吻合,用于眼科疾病的清洗。故宮博物院保存有一個出自清代太醫院的精致熏眼器,它由白銀熏鍋和紅木熏筒組成。熏鍋高8厘米,口徑6.5厘米,腹徑9.5厘米,熏筒高24厘米,下部是一個凹形半圓,恰好與熏鍋口相互吻合。使用時將藥液倒入銀藥罐中,徐徐加熱再接上木導管,患者將病眼接近導管上口,藥氣通過熏筒向上來熏治眼病。藥物蒸汽熏治是中醫獨特的外治法之一,常能取得很好的療效。

脈枕

中醫把脈的必備物件

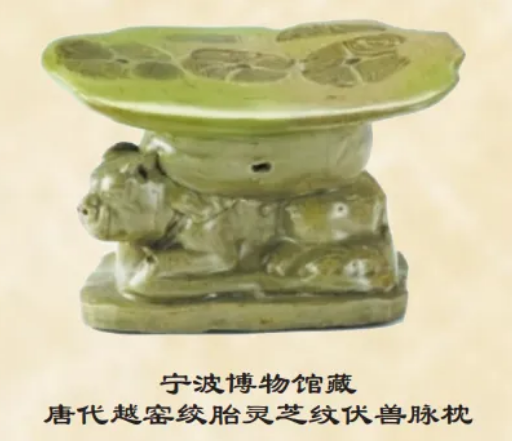

中醫診病講究“望聞問切”,先望患者的神色形態,次聞其氣息音聲,再問其所苦,最后結合脈診以明確診斷。脈象是反映腑臟氣血變化的標志,脈診不僅是中醫的象征,在一定程度上也是一個中醫功力深淺的體現。

脈枕就是中醫診病時墊在患者手腕底下的“小枕頭”。醫用的脈枕主要用于托起手腕,比睡枕的體積要小很多。瓷脈枕大約出現在隋代。唐代枕形較小,以三彩脈枕為多。宋代由于南北窯廣為燒制,脈枕的種類和形狀逐漸多樣化,有長方形、腰圓形、云頭形、花瓣形、橢圓形、銀錠形,甚至有嬰孩、伏虎等形狀。浙江寧波出土的一件伏獸座瓷質脈枕,長14厘米,寬9.5厘米,高9厘米。枕面呈橢圓形,裝飾有靈芝圖案,通體施青釉,釉色晶瑩。伏獸象征辟邪,靈芝又象征延年益壽,與醫療的目的相契合。

藥杵

加工中藥必不可少的器皿

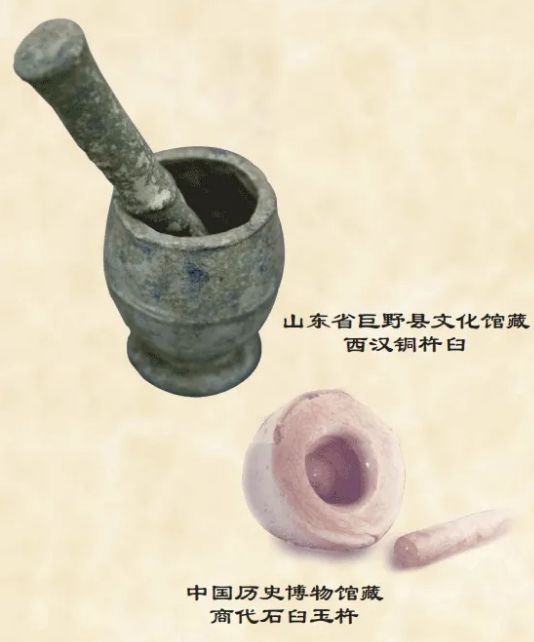

“杵”和“臼”原本是擊打式農業用具,是用來舂搗糧食作物的加工工具。《周易·系辭下》中就有“斷木為杵,掘地為臼”的說法。早在堯舜時期,人們便將木棍折斷作為杵,將地面刨出小坑當作臼,也就是地臼和木杵。

隨著杵臼形制的發展,至少從漢代開始,就被運用到醫學領域擔任加工藥物的角色。由于一些藥材質地堅硬,為了便于入藥需要進行搗碎、研磨。東漢張仲景在記載烏梅丸的制法時就曾提道:“……納臼中,與蜜杵兩千下。”在張仲景的《傷寒雜病論》中還有多處要求“用杵搗之”來制成散劑等劑型的做法。目前發現搗藥用的杵臼種類主要有石杵臼、銅鐵杵臼、陶木杵臼等。杵的形狀一般是圓柱狀,臼的形狀較為多樣,有杯形、缽形、圓形等。

山東巨野曾經出土一套西漢銅杵臼。杵呈棒狀,臼為圓筒形,臼器高約13.6厘米,臼口直徑約為15厘米。在這套銅杵臼旁邊的銅鼎中還發現了藥丸和少許藥粉。作為簡單的制藥工具,現在藥臼和藥杵在藥店里依然可以見到。

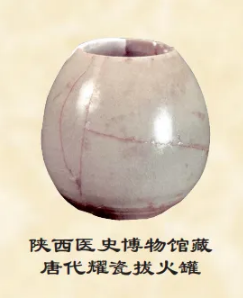

火罐

中醫外治法的智慧結晶

拔罐是我國民間常用的一種療法,早期被稱為“角法”。“角”是指獸角,主要是牛角。西漢早期的《五十二病方》就記載了用獸角治療外痔的過程。治療時,先在獸角的頂端鉆出一個孔,將獸角下口扣在要吸拔的部位,然后用嘴吸吮其頂端的孔拔出痔瘡核,再用線系起來,用刀割除痔核。所以,角法最初就是利用獸角制造吸拔力量以排出膿血的方法。隨著陶土燒制技術的發展,各種形態、規格和大小的陶制罐越來越豐富,同時還有更為便利的竹罐,在使用方法上也發展成用沸水或藥水蒸煮形成負壓,同時發揮吸拔和藥物外治的雙重作用。清代初期,人們開始使用投火法,免去了水煮的不便,正式出現了“火罐”。隨著應用越來越廣泛,很多窖戶開始燒制專門用于拔罐的陶罐或瓷罐。與此同時,拔罐療法作用也逐漸擴大到疏通經絡、流通氣血、活血化瘀等。

正骨器具

古代骨傷復位的輔助工具

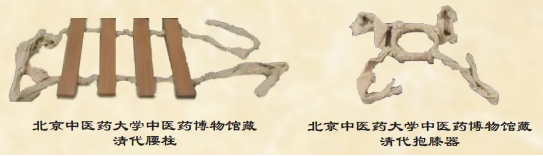

中醫骨科的發展歷史悠久。東晉醫家葛洪在《肘后救卒方》中最早記載了用竹板固定骨折的方法,從而開創了中醫骨傷科利用器具進行外固定的歷史。發展至清代,各種骨科固定器具越來越豐富,用法也越來越成熟。

古代正骨器具一般就地取材,材料有木板、樹皮(杉木皮、桑皮、黃柏皮等)、柳枝、竹、牛皮、布、絹、苧麻等。根據不同的功能又分為披肩、通木、腰柱、抱膝等,以對應不同的骨折部位。披肩是用一塊約長五寸、寬三寸的熟牛皮,兩頭各開兩個孔,用棉繩穿起來,夾于傷處縛定。牛皮比木板柔軟,尤其適合用于肩背部損傷。腰柱是對腰部起固定作用,治療腰椎錯位或扭傷佝僂等,根據患處的情況,用四根約寬一寸、厚五分的杉木,側面打孔,用繩串聯,綁縛固定腰部。抱膝,又叫抱膝圈,主要用于膝關節損傷及髕骨骨折的固定。用竹片做一個比膝蓋稍微大一些的圈,再用四根竹片以麻線緊縛圈上,好像“四只腳”,將白布條通纏于竹圈及四足上,再用白布寬帶緊緊固定在膝蓋上。

正確而有效的固定,不但能維持骨折復位的效果,而且有輔助復位的作用。這些古代的正骨器具對近現代中醫骨科器具的研制也有重要的啟發。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|