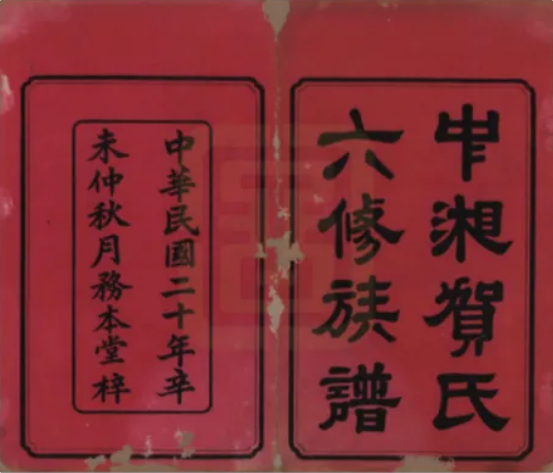

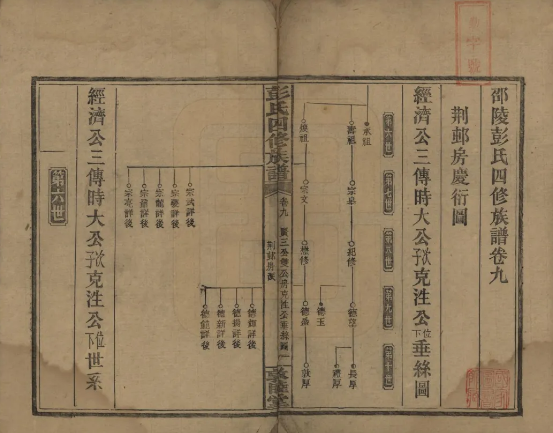

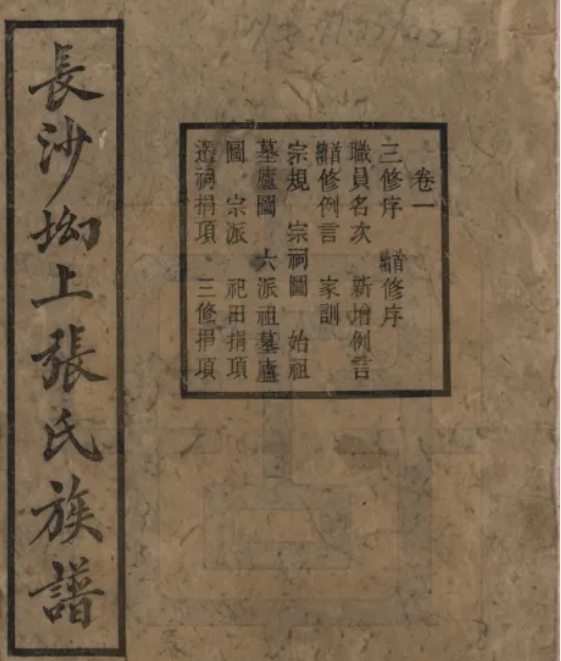

家譜,亦稱族譜、宗譜、家乘等,乃為記載家族世系脈絡與重要人物事跡之典籍,系以獨特方式呈現之宗族發展歷史。

古人曾言:“家之有譜,猶國之有史也。國無史則一國之治亂興衰后世難考,家無譜則一家之支派繁眾奕世莫明,故修譜與修史并重也!”在往昔,修纂家譜被視為家族之頭等大事,各地宗族均對此極為重視,甚有“三世不修譜,即為不孝”之說。我國姓氏繁多,大都擁有自己的家譜,現存最為古老的家譜距今已有近三千年歷史,足見中華民族對“家文化”之深重珍視。

世表作為家譜不可或缺之部分,其內容一般可概括為十二個字:

名(即譜名、諱)、字(即日常所用之名)、號(有地位、有聲望者成年后自取之);

生(詳載出生年月日時)、死(記錄逝世時間及享年)、葬(注明葬地及方位);

學(記載學歷)、銜(標明官銜及所任職務)、職(說明技術職稱);

婚(指男子結婚之事)、嫁(指女子出嫁之事)、育(載明生育情況)。

鑒于主修人員在修譜方面所具備的認知水平、文化程度、工作能力及責任心等方面的差異性,所修家譜的質量必然存在參差。那么,在撰寫世表時,我們應當注意哪些問題呢?

01、注意內容上的完整性。

續修宗譜不僅是對舊譜的補充和完善,更是新譜的延續與拓展。因此,在修訂過程中,除了因客觀原因無法查找及經動員后仍不愿參與修譜的個別人員,其材料難以采集而需維持原譜內容外,其余所有相關人員均應高度重視世表內容的全面性與準確性,確保修訂工作嚴謹規范,體現宗譜的莊重與權威。

若上輩人已離世,須詳實記錄其逝世日期與享年,若確實無法查證,則應在相應位置標注“失考”二字,以示尊重與嚴謹。對于舊譜中記載的女兒尚未出嫁,而現實中已嫁作人婦的情況,務必補充其適嫁之地及配偶姓名。若相關信息無從考究,亦應至少注明“適某地”或“適某氏”,以體現譜牒的完整性與真實性。

若實在無法明確具體信息,亦需以“適不詳”作為替代,以保持譜牒的規范與準確。特別需要注意的是,舊譜中若有“未字”字樣,切勿機械照抄,以免誤導后人,造成誤解,誤以為該女子終生未嫁。務必根據實際情況進行適當補充與修正,以確保家譜的準確性與可信度。

還存在部分情況,因妻子已離婚而未能提及,隨后突然提及子女,然而并未明確說明該子女的生母身份,或將子女歸屬錯誤地記載于后母名下,此類做法均屬不當。

學歷、職務與職稱,此三者皆為衡量族人社會貢獻之重要指標,不容忽視。若缺失此部分內容,宗譜則將淪為僅記錄生死之簿冊,失去其歷史與文化之價值。對于大專以上學歷者,應詳細記載其畢業院校名稱;而對于擔任科級及以上職務者,則須注明其所在單位,以彰顯其社會地位與貢獻。

02、注意格式上的統一性

各家家譜在書寫格式上雖不盡相同,但所涵蓋的核心內容卻殊途同歸。對于新宗譜的編纂,其在書寫格式上應當嚴格遵循舊譜的規范,確保一脈相承。首要之務,即是在書寫順序上與舊譜保持一致,明確先寫何項、后書何事,形成統一標準,切勿隨心所欲,以免失之偏頗。

其次,在用字方面應保持高度一致。宗譜中的“配”與“適”二詞,乃是專指男女成婚之用詞。然而,有人擔心他人無法理解,擅自將“配”改為“娶”,將“適”改為“嫁”,甚至女子成婚亦用“配”字,此舉顯然違背了宗譜格式的統一性原則。

舊譜中年份的記載方式通常遵循年號與干支相結合的傳統規范,體現了嚴謹性。然而,在當今修譜過程中,我們注意到一些修訂者仍然保留了年號加干支的書寫方式,而另一些則選擇了使用公元年份進行標注。這種不一致的寫法,在同一時代的年份記錄中顯得尤為突出,缺乏統一的規范標準。

修譜中存在最大的問題是在女子掛線上很不統一,有的掛,有的不掛,有的甚至同治年間出生的女子也掛線。我認為女子掛線一般為三種情況:一是無子有女戶可掛一女子;二是子女隨母姓可以掛線;三是未出嫁女可以掛線。

此外,對于贅婿身份的確認,應依照祖制規定,以贅婿掛線為宜。特別需要注意的是,女子掛線在書寫格式上與男子掛線并無二致,但關鍵在于必須明確說明所生子女的姓氏歸屬。

03、注意用字上的準確性

舊譜在書寫層面展現了諸多顯著優勢,特別在用字方面,不僅簡練明了,而且規范嚴謹,準確傳達了意義,且在凡例中均有詳盡的明文規定。我們應當積極借鑒舊譜的這些優秀傳統,避免盲目追求所謂的“創新”,確保傳承與發揚并重。

1、務必注重用字精煉,避免冗長繁瑣。例如,“配王××女王××”中姓氏重復,顯得累贅。又如“生女二:長女適……,次女適……”中,長、次之后的“女”字顯得多余,應當去除。

2、務必注重用詞精準。具體而言,若丈夫已然離世,妻子再次締結婚姻應稱之為改嫁;反之,若丈夫尚在人世,妻子選擇另嫁則應稱作離異。兩者在概念上存在顯著差異,須嚴加區分。

3、務必確保用字準確無誤。舊譜中對年齡的表述有著明確的界定,不得隨意更改。例如,六十三歲應如實記錄,不得誤寫為高壽;而七十三歲應標注為享壽,以體現對年齡段的嚴謹規范。因此,在記錄年齡時,務必要遵循規范,不得擅自改變。

4、在文字表達上,務必注重精準達意,即便是簡短的詞語也要確保其意義清晰明了。例如,在族譜記錄中,“配”、“娶”、“曾娶”三詞雖相近,但含義卻各有側重,不可隨意混用,更不能一律以“配”字替代。再如,對于贅婿戶的記錄,若需以女子為線索進行掛線,雖可酌情考慮,但應避免使用“適”字,更不應誤用“配”字,而應采用“招贅”一詞,以明確表達招贅女婿的意圖,使人一目了然。

04、注意材料的真實性

修譜乃一項莊重之務,既是對先祖之敬仰,也是對后世之擔當。在此過程中,必須確保世表材料的可靠性、真實性及準確性,務求實事求是地加以表述,以彰顯其嚴謹與權威。

在撰寫相關記錄時,存在部分由于疏忽導致的錯誤情況,如部分人員因前妻離異情況未予明確標注,導致誤解為其子女為后妻所生;亦或有記錄中未標明前妻離異或去世信息,卻提及繼配,造成誤解為同時存在兩位配偶的現象。

此外,還存在個別記錄中,明明沒有母親信息,卻錯誤地添加了子女信息的情況。更為嚴重的是,有些人在修繕本族家譜時,由于疏忽大意,竟將家譜變成了百家姓的匯編。此類差錯均屬于應當極力避免的范疇,必須引起高度重視,確保記錄的嚴謹性和準確性。

05、體現時代性

自封建時代至民主政治時代,我國歷經滄桑巨變,發生了翻天覆地的變化。在這一過程中,人們的觀念、道德準則、生活習慣以及評價標準均產生了深刻的轉變。在修譜工作中,我們既要尊重并傳承祖制之精髓,亦需充分體現當代社會的時代特征。如此,方能確保修譜工作既承載歷史記憶,又展現時代風貌,為后代子孫留下寶貴的精神財富。

1、在推行殯葬改革的過程中,關于葬地和方位的具體信息,一般不再明確記載。然而,我們必須充分尊重個人的意愿和選擇,不應強制規定去除相關信息。

2、隨著我國計劃生育政策的貫徹實施,獨生子女的家庭結構逐漸成為常態,同時男女平等的理念也日益深入人心。在此背景下,女性在家族譜系中的地位得到了顯著提升,不僅可以在家譜中留名,還具備了傳承家族血脈的資格。然而,在女子掛線的問題上,我們應堅持統一的標準和要求,以確保家族譜系的規范性和準確性。

有些地方為了彰顯男女平等的理念,將出嫁女子的生卒年月也詳細記錄在家族譜系中。對此,我認為這種做法并無必要。因為出嫁女子的生卒年月在其夫家的家譜中應當有所體現,這樣便實現了男女在家族譜系中的平等地位。因此,我們無需在女子掛線時額外增加生卒年月等信息的記錄,以免造成家族譜系的冗余和混亂。

3、在舊社會,女性往往受限于從一而終的觀念,然而隨著時代的進步,現今社會中出現離異、改嫁等現象,實乃社會發展的自然體現。但無論時代如何變遷,個人婚姻狀況都應如實記錄,以體現信息的真實性和準確性。

4、學歷、職務、職稱相較于過去已發生顯著變化,這些方面正是體現族人的文化素養及對社會的貢獻程度的重要指標,因此應予以重點關注并詳盡填寫。

5、老譜所載年月日均為農歷,至于現行使用公歷還是農歷,應在凡例中明確闡述,以避免產生混淆。

修譜工作,實為一項深入了解傳統、積極弘揚新文化的系統性學習與升華過程。在此過程中,我們務必堅持繼承與創新相結合的原則,以傳統家譜為基石,運用現代觀念進行科學的補充與系統的整理,從而實現古為今用的宏偉目標。

在修譜的每一個環節,我們不僅要通過研讀老譜,深入挖掘族史族源,還要積極尋訪本族宗賢,以增強對家族文化的感性認識。同時,我們必須清醒認識到,續修宗譜過程中所面臨的各種情況復雜多變,需以嚴謹的態度深入研究、細致推敲、不斷總結經驗,從而推動修譜工作的逐步完善與發展。

通過這一過程,我們不僅能夠更好地傳承和弘揚家族文化,還能夠為新時代文化建設貢獻自己的力量。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|