清順治十二年(1655),江蘇如皋人李漁客居杭州,成為以專事寫作為生的文人,編寫傳奇、劇本、小說,算得上是清早期最有名的自媒體博主。

李漁是戲劇家、作家、美學(xué)家,更是一枚懂得享受生活,用飲食養(yǎng)生怡情的頭等吃貨。

杭州的衣食住行,南北薈萃。達(dá)官貴人,東西往來。商賈貿(mào)易,繁華依舊。作為家無恒產(chǎn),也無官祿的文士墨客,李漁的生計(jì)除了寫作排戲,便是拜謁權(quán)貴,以求溫飽。

到了康熙元年(1662),五十二歲之年他又移家到南京。

金陵石頭城,曾是先明故都,遺老遺少不少,風(fēng)情味道迥異杭州,在這里的李漁依然依靠賣文為生。

此時(shí)的李漁,日子好過了許多,秦淮區(qū)老門東一帶,李漁親手營建了芥子園,并開設(shè)書鋪,編刻圖籍,和文壇名流以及朝廷官員來往極多。

于是,李漁得以參加的各類飯局甚多。尤其陜西巡撫、甘肅巡撫這樣的朝廷大員,也作為李漁的“鐵粉”,邀請他前往西北地區(qū)采風(fēng)創(chuàng)作。如此,李漁行走各地,順便攢了個(gè)家庭戲班巡游演出,處處有人當(dāng)座上賓款待,所出席的飯局更上檔次,嘗遍了南北風(fēng)味,也為他日后撰寫美食文章提供了大量的素材。

大致在康熙七年(1668年)前后,他的兩大愛妾,同時(shí)也是他家庭戲班的領(lǐng)銜主演喬姬和王姬相繼去世,李漁不再培養(yǎng)藝人,家庭劇社宣告解散,生活品質(zhì)開始大不如前。

李漁以前的飯局多,他的才華名氣自不必說,兩大美姬的明星效應(yīng)也是重要的因素。而今紅顏隕落,自己又上了年紀(jì),收入大不如前,迎來送往更是少了很多。

一日三餐少不了,愛喝小酒的李漁很想有以往推杯換盞的飯局,賓朋滿座的酒席。

可現(xiàn)實(shí)卻是非常冰冷,只能空自嗟嘆。

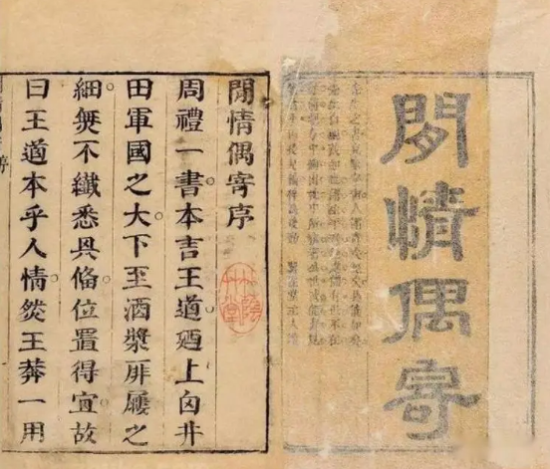

當(dāng)他開始創(chuàng)作并出版《閑情偶寄》,把當(dāng)年各類飯局上的饌食都記錄其上時(shí),很多美食念念難忘,索性親自動手烹飪,以享口福。

南方菜蔬魚鮮樣樣豐盛,濕熱的盛夏最好來一碗爽口的面食下肚,既簡單美味,又飽腹受用。

這時(shí)候來往李漁門廳的朋友,也不再是權(quán)勢之流,多是清寒的文人墨客,所以在吃食上反倒對“粗糧細(xì)作”情有獨(dú)鐘。

南方人吃面條,一般都是油鹽醬醋調(diào)味入沸湯,然后煮出面條入湯即成,吃起來湯有味而面無味,算不得美食。李漁穿行南北,品嘗過很多北方的面食。所以他的廚堂,很是喜歡做兩道南北融合的面食,一為簡簡單單的“五香面”自己吃,一為口味獨(dú)特的“八珍面”招待朋友。

五香面的用料是用醬、醋、辣椒末、芝麻屑以及焯筍煮蝦剩余的湯汁,都是些不值錢的下腳料。

李漁的做法卻極不尋常。置干面粉于盆內(nèi)適量,把辣椒面和芝麻屑加入拌勻,然后用焯筍蝦的水勾兌醬醋和面,全程不加水。面團(tuán)揉好醒發(fā)后,搟成薄薄面片,再切成細(xì)面滾水下鍋,撈出即食,不消再加佐料澆頭,所有精華都在面里頭。

倘若朋友來要安排的飯局,五香面有點(diǎn)說不過去,就制作一道八珍面。

八珍面就講究多了。雞、魚、蝦都要曬干搗碎,與鮮筍、香蕈、芝麻、花椒四物,共成極細(xì)之末,和入面中,與鮮汁共為八種。

醬醋也用,只是不列入八珍。而且八珍面所用雞魚之肉,務(wù)取精細(xì)肉,稍帶肥膩者不用,拌面用汁,加雞蛋清和入,這樣的面條入口鮮香,其味罕見,能吃上一碗李漁八珍面的賓客無不叫絕。

當(dāng)然,吃了李漁八珍面的賓客多數(shù)是有一定影響力的名士,捎帶著等于給他的新作《閑情偶寄》打了廣告,提升銷售量。

《閑情偶寄》包括飲饌部、頤養(yǎng)部、聲容部、居室部、器玩部、種植部、詞曲部、演習(xí)部八個(gè)部分,內(nèi)容豐富,涉及面廣,的確是李漁劇本小說之外的又一部重頭精品。

康熙十六年(1677),李漁再次搬遷,從南京移家回杭州,著手修建層園。三年后,七十歲的李漁在杭州病故。

李漁留給世人的,不僅是面食美饌,還有寫給孩子們的《笠翁對韻》,寫給成人的《肉蒲團(tuán)》,寫給梨園的《風(fēng)箏誤》等等大量精神美食。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|