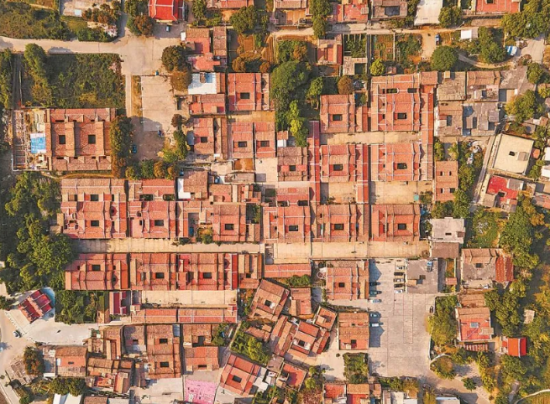

閩南紅磚古厝是閩南地區特有的傳統民居,其中“厝”在閩南語中代表房子,紅磚古厝即指用紅磚建造的房屋。這些建筑數量眾多,具有深厚的文化內涵和歷史價值,是閩南最具代表性的傳統建筑之一。

閩南紅磚古厝因其獨特的文化價值和歷史意義,被認為符合世界遺產文化標準第3、4條,并于2012年被列入中國世界遺產預備名錄。這些建筑不僅分布在中國大陸的海峽兩岸,也廣泛存在于臺灣地區,尤其是金門地區,它們是閩南民系發展過程中從中國傳統民居演變而來的獨特民居形態。

閩南紅磚建筑的特色可以用一句形象的描述來概括:“紅磚白石雙坡曲,出磚入石燕尾脊,雕梁畫棟皇宮起,石雕木雕雙合璧。”這句話生動地描繪了紅磚建筑的美學特征和工藝技巧。

被列入《中國世界文化遺產預備名單》的閩南紅磚建筑包括南安蔡氏聚落和廈門大嶝鄭氏聚落,這兩個聚落都是閩南紅磚建筑的杰出代表,展示了閩南地區豐富的建筑藝術和文化傳統。

建筑特征

1、出磚入石

“出磚入石”是閩南紅磚建筑中一種獨特的砌墻方式,利用不同形狀的石材和紅磚交壘疊砌,形成了堅固且美觀的墻體。這種砌墻方式起源于明末地震后,當地人民就地取材,利用破碎的磚石構筑墻體,后來逐漸被廣泛應用。

2、紅磚裝飾

紅磚在燒制過程中,由于堆疊方式形成了特有的印記,這些印記在建筑時被刻意整齊堆疊,形成了別具一格的裝飾效果。

3、雙坡曲、燕尾脊

“雙坡曲”,指的是屋脊兩邊的瓦面不是直線坡度,而是略呈弧度下降,這種設計不僅在視覺上具有美感,而且在科學上也有其合理性,使得雨水在屋面流下時能夠更遠更徹底地排出。

“燕尾脊”是閩南紅磚建筑中的一種屋脊設計,其特點是正脊呈曲線形狀,兩端向上翹起,尾端分叉,形似燕子的尾巴。這種設計不僅美觀,而且具有象征意義,代表著主人的功名或用于宮廟建筑。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|